“拿到香港身份就能轻松上名校?”

这两年,不少内地家长被香港的教育红利吸引,通过优才、高才计划举家赴港。

然而现实却泼了一盆冷水——

有人因政策变动痛失“本地生”资格,有人花20万租房抢学位却失败,还有孩子插班后被迫留级……

香港择校看似捷径,实则暗藏三大“隐形深坑”,一步走错可能耽误孩子黄金升学期。

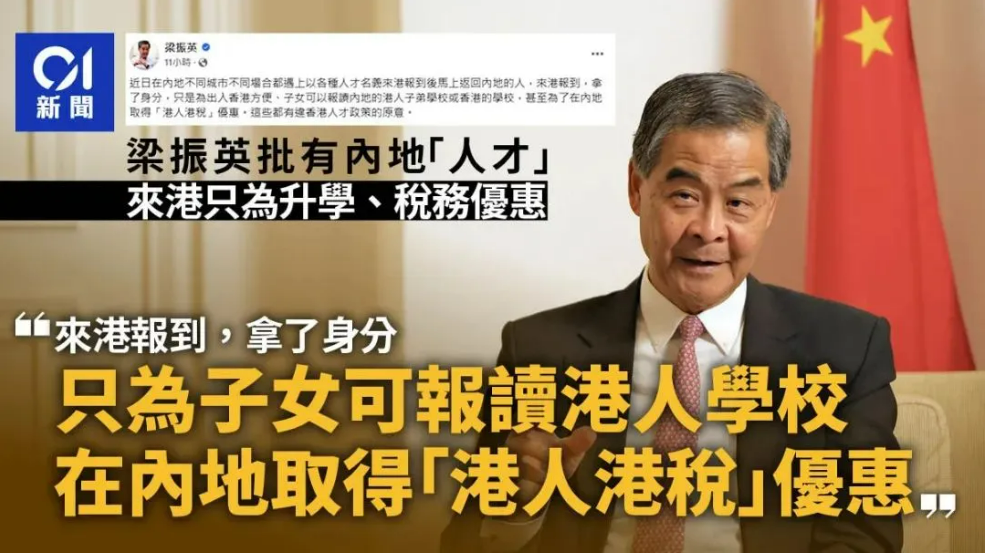

身份政策“变脸”

深圳王女士一家曾坚信“香港身份=升学捷径”。

她通过“优才计划”带儿子拿到受养人签证,计划让儿子以“本地生”身份参加DSE考试,用低分冲刺内地985大学,甚至早早报名了DSE培训班。

然而,一条“隐形门槛”彻底打乱计划:

孩子必须本人持有香港永久居民身份证(而非临时身份),或父母至少一方为永居,才能享受DSE回流内地的政策。

王女士的儿子虽已获批香港身份,但未满7年无法转永居,如今在内地读初二,若现在赴港读书,到考DSE时仍凑不够永居年限。

这意味着全家规划的“低分上清北”路径直接失效,而重新申请永居至少需再等5年,孩子早已错过高考窗口期。

“本以为拿到身份就稳了,结果卡在‘永久’两个字上,早知该更早行动!”她懊悔道。

银河提醒各位家长,孩子若未成永居,仍无法回流内地的大学。

香港永居需7年连续居住,许多家长误以为“满7年自动获批”,实则中途断签、离港超180天都可能被拒。

部分家庭为保内地户籍暂不转永居,最终反而失去升学优势,陷入“香港身份用不上,内地高考跟不上”的两难境地。

4万新移民抢学位

广州李先生的遭遇更扎心。

他通过高才计划带女儿赴港,花每月2万港元在九龙租房,只为冲刺Band1名校。

结果发现,热门中学插班名额仅个位数,上百家庭竞争,女儿因英语成绩比香港同龄人落后两年,连笔试机会都没拿到。

“以为港籍就能躺进好学校,没想到竞争比内地还残酷。”他苦笑道。

这种“一位难求”的局面正在激化。

2024年香港新增4.36万随行子女,但九龙、港岛等名校集中的区域,Band1中学录取率已跌至5%。

更无奈的是,非永居子女可能被“区别对待”。

港籍生享受80%的本地大学名额,但部分中小学优先录取永久居民子女。

有家长甚至被迫“降级”选校:原计划冲刺喇沙书院的家庭,最终只能接受沙田区的Band 2中学。

插班踩中时间陷阱

最令人揪心的是杭州刘先生家的教训。

他让读初二的儿子插班香港国际学校,因错过9月公立校申请窗口,改选1月入读国际校。

本以为躲过一劫,结果开学发现课程进度差半年:

香港数学比内地简单,但全英文授课让儿子完全听不懂。

期中考全班垫底,最终只能重读初一。

“早知如此,宁愿让孩子晚半年上学。”他后悔道。

这类“时间坑”专坑准备不足的家长。

香港公立校插班集中在9月,错过只能再等一年;

国际校看似灵活,但课程体系差异巨大。

理科生到香港可能“优势变劣势”。

内地数学超前,但香港英语难度高两阶,许多孩子因语言跟不上导致偏科。

老师透露:10个插班生里,6个需要额外补英语,3个因课程断层留级。

没有完美方案,只有最适合的选择香港教育从来不是“拿到身份就高枕无忧”。

一位家长曾咬牙让女儿冲刺顶尖女校,结果孩子因压力过大抑郁休学,最终转读深圳国际学校。

血的教训提醒我们:与其盲目追逐名校,不如早做两手准备——

小学阶段同步强化英语,提前1年研究校网分布,若抢不到Band1学校,Band2中学里也有培侨、福建中学等“黑马”。

更重要的是,永远备好“Plan B”,无论是转回内地还是申请海外,都比孤注一掷更稳妥。

转学香港背后涉及的不仅是教育体系的差异,更需要家长对孩子未来发展有全面的规划和考量。