Band 1A——这个简单的字母组合,是全港家长心中的教育圣杯。

无数在Band 1B就读的学生家长,日夜盘算着如何将孩子推向这个更高的台阶。

但现实往往比想象更残酷:Band 1A与Band 1B之间的差距,远非一个字母那么简单。

Band 1A vs Band 1B

在香港教育体系里,学校的Band分级犹如一道隐形的分水岭,将中学划分为三个主要等级。

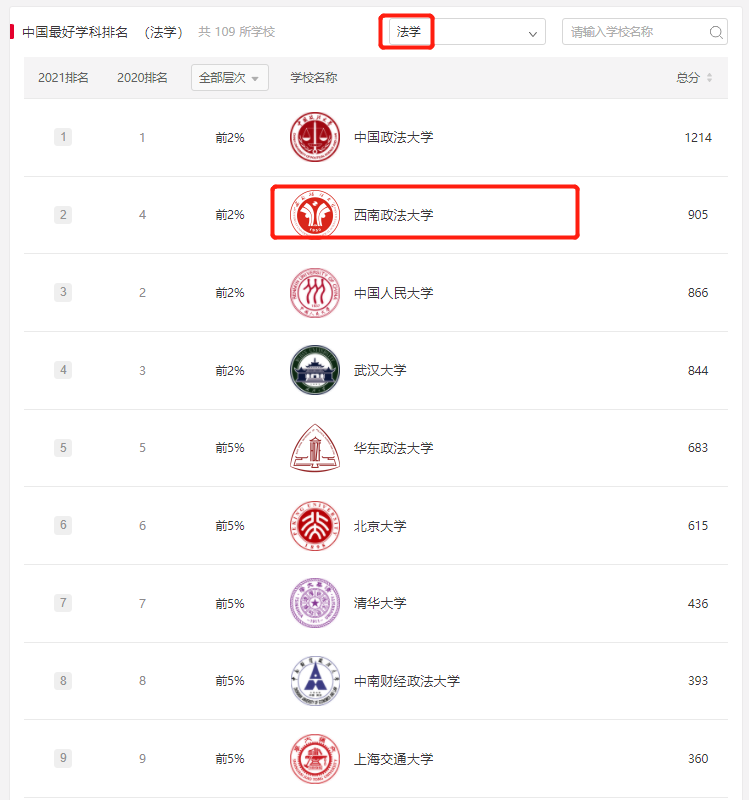

这套分级制度主要以学校在DSE考试中的整体表现为基准,结合毕业生升学去向、师资水平等多项指标综合评定。

其中Band 1代表最优秀的学校群体,而在这个顶尖梯队里,Band 1A和Band 1B之间的差距,往往比很多人想象的更加悬殊。

数据显示,Band 1A学校的港三大录取率普遍超过50%,像圣保罗男女中学、拔萃女书院这样的顶尖学府更是常年维持在70%以上的惊人水平。

相较之下,Band 1B学校的港三大录取率多在30%-40%区间徘徊,这个看似不大的数字差距,实际上意味着每年有数以百计的学生被挡在理想大学门外。

在大学升学率方面,Band 1A学校保持着90%以上的傲人纪录,部分学校甚至接近100%,而Band 1B学校则维持在80%左右,这10个百分点的差距,往往就是本地名校与普通院校的分界线。

这种差距不仅体现在升学数据上,更渗透在学校的每一个角落。

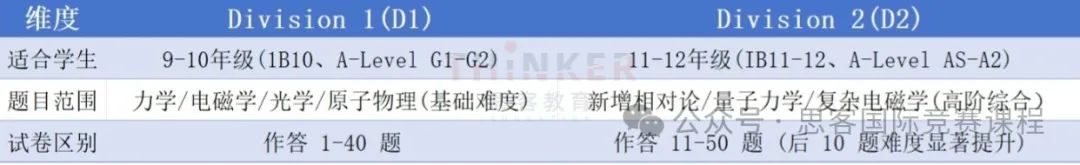

Band 1A学校拥有更丰富的国际课程选择,IB、A-Level等课程的平均成绩远高于全港水平;

它们的师资队伍中博士比例更高,不少教师本身就是行业专家;

课外学术活动如科研项目、国际竞赛的机会也更为充裕。

相比之下,Band 1B学校虽然也能提供稳定的教学质量,但在这些“软实力”方面往往力有不逮。

这种全方位的差距,让Band 1A和Band 1B之间形成了一道难以逾越的鸿沟。

转校困境

一、精英班vs普通班

进入Band 1A的精英班,意味着踏入一个由peer pressure主导的特殊生态。

这里的竞争氛围像无形的磁场,让每个学生不由自主地加快脚步,再淡定的孩子也会感到压力。

这种同伴影响力,往往比父母的督促更具渗透力。

但现实情况是,多数从Band 1B转来的学生很难直接进入精英班。

在Band 1A的普通班,虽然教学资源整体优于Band 1B,但学生需要面对的是完全不同的学习节奏和期望值。

任课老师会默认所有学生都具备快速消化知识的能力,课堂进度明显更快,课后要求的自主学习量也更大。

最关键的是适应期的心理调适:一个在Band 1B游刃有余的学生,可能在Band 1A需要重新建立自我定位。

这不是资源多寡的问题,而是整个学习生态的差异——就像习惯在小河游泳的人突然进入大海,即使配备同样的泳具,也需要时间适应新的水流。

二、英语能力

在Band 1A的校园里,英语不仅是学科,更是生存的“硬通货”。

这里的课堂讨论、学术报告甚至食堂闲聊都以英语为主流,甚至连去教员室找老师也要用英文沟通。

如果英语能力不足,转学生面临的不仅是听课吃力,更可能陷入“双重困境”——既难跟上课程进度,又难融入核心社交圈。

相比之下,Band 1B的英语要求相对“宽容”。

虽然同样重视英语教学,但学生可以用粤语或普通话辅助理解,课堂互动也更包容非母语表达。

更关键的是,英语能力的差距往往不是短期补习能弥补的。

Band 1A学生大多从小浸润在双语甚至全英环境,他们的词汇量、语感和文化理解是经年累月培养的结果。

对转学生而言,英语不仅是考试科目,更是决定能否真正“融入”的关键筹码。

三、隐形代价

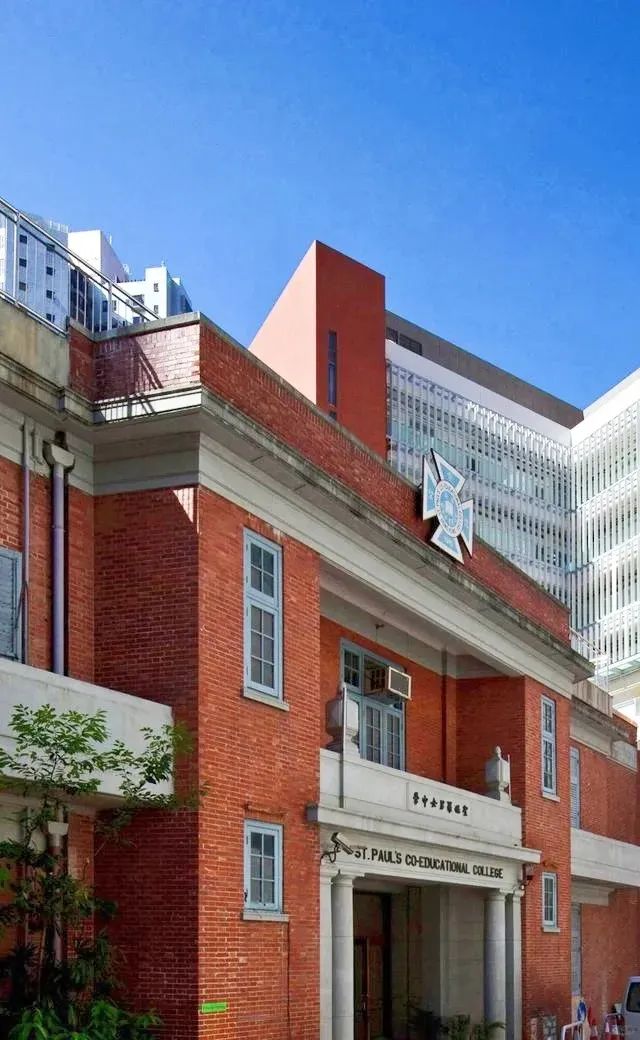

香港的Band 1A名校中,单性别学校占比极高。

拔萃女书院、玛利诺修院、喇沙书院等传统强校均为单性别教育。

如果家庭不接受单性别环境,选择范围会大幅缩水。

更现实的是地理困局。

Band 1A名校多集中在港岛和九龙塘等传统豪宅区,住新界的家庭若想转学,要么每天跨区通勤3小时,要么咬牙换房。

适合最重要

Band 1A固然提供更好的升学数据,但并非所有学生都能适应其高压环境。

Band 1A的竞争文化可能让部分学生产生焦虑甚至自我怀疑,而Band 1B的相对温和氛围反而能让学生保持自信,稳步成长。

关键在于匹配度。

如果孩子抗压能力强、英语水平高,Band 1A的挑战或许能激发潜力;

如果孩子更适合循序渐进的发展,Band 1B的精英班可能是更稳妥的选择。