近期我们有幸采访到目前在某常青藤名校攻读社会认知心理学博士第四年的J老师。J老师本科毕业于国内知名985/211高校,曾先后在Berkeley交换学习、耶鲁从事研究工作,拥有丰富的海外科研经历。他目前的研究聚焦社会认知领域,运用实验心理学方法,结合脑成像技术和数据建模,探索人类对社会网络的表征、学习过程及相关决策机制。

在本次深度对话中,J老师不仅分享了他的学术成长路径,更以"过来人"的视角,为我们剖析了心理学PhD申请的现状与趋势,特别是NIH资金缩减对学术生态的深远影响。

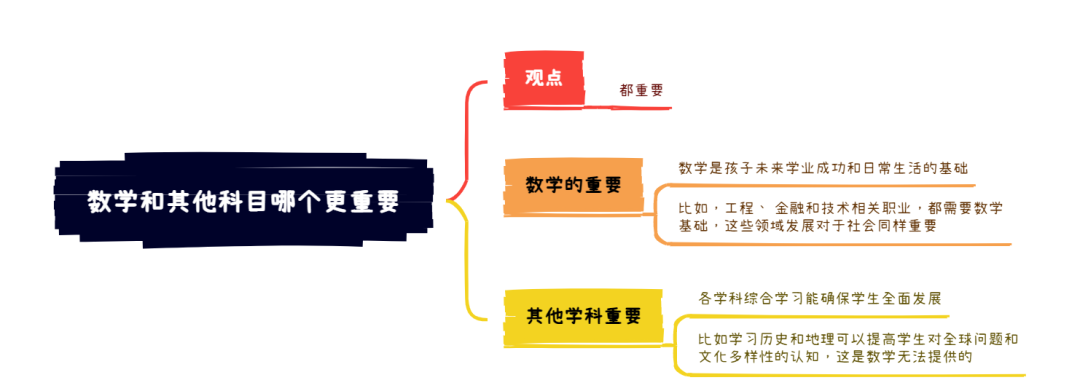

心理学研究方向全解析

心理学通常分为临床与非临床两大方向:

临床方向包含:

心理咨询(偏"软科学")

神经病学(隶属医学院,需MD学位)

非临床方向主要包括:

认知科学(感知与行动、记忆、语言理解等)

社会科学(社会学、高级认知等)

发展心理学(儿童认知、道德发展等)

语言学(依学校设置而异)

中美心理学研究的差异

中国心理学研究起步较晚,多集中于师范院校,侧重发展心理学。近年来研究方向逐渐与国际接轨,但整体水平仍与美国存在差距。

心理学研究的挑战:

论文产出周期长:相比工科领域,成果发表速度较慢

分析技术要求高:编程、数据分析等量化技能在分析过程中至关重要确实但是很多心理学学生的挑战

数据收集难度大:缺乏公开数据库,需自行设计问卷

心理学PhD申请形势深度剖析

在众多美国私立大学的博士招生体系中,PhD学生的培养经费和研究资金主要来源于研究生院层面的统筹拨款,而非由导师个人科研经费承担。这一资金结构决定了其招生机制的特殊性—每年的录取名额由校级招生委员会统一规划。

委员会会综合评估各学院的财政状况和研究需求,结合历史录取数据中关键的"Offer转化率"指标(即实际接受录取的学生比例),来动态调整本年度的招生规模。值得注意的是,博士阶段的招生往往呈现出"赢家通吃"的效应,顶尖申请者可能同时斩获多个offer,这进一步影响了整体的录取率。

今年的招生形势尤为严峻。虽然尚未到最终的录取确认截止日期,但初步数据显示offer接受率较往年已有显著提升。这一现象背后是双重压力作用的结果:一方面,NIH科研经费的大幅缩减使得学术岗位供给收缩;另一方面,宏观经济的不确定性促使申请者更倾向于保守选择,不会轻易放弃已获得的录取机会。

与此同时,各校招生委员会基于预算考量主动缩减了招生规模。在这三重因素的叠加影响下,心理学PhD项目的竞争激烈,申请者需要做好更充分的准备来应对这一挑战。

NIH资金缩减的连锁反应

NIH经费缩减对心理学领域的影响正在形成深远的连锁反应,这种影响已远远超出博士申请阶段本身。当前,越来越多本科毕业生选择通过gap year全职担任研究助理来积累科研经验,以期提升PhD申请竞争力。然而,研究助理岗位的竞争同样异常激烈,这反映出学术就业市场的整体紧缩态势。

在美国高校的实验室运行体系中,教授的研究资金主要来自两个渠道:其一是学校提供的启动资金,用于支持新任教授建立实验室或支持其科研项目;其二是通过竞争性申请获得的外部基金,如NIH或NSF的资助。

当前资金紧缩环境下,许多高校实施了"hiring freeze"政策,限制教授使用学校启动资金雇佣研究助理,迫使他们只能依赖外部资助来维持团队运转。NIH预算的削减使得这一局面雪上加霜,从经费来源和雇佣政策两个维度同时压缩了教授可支配的研究资源。这种招聘冻结政策将持续多久,目前仍存在很大不确定性。

给申请者的实用建议

面对这一挑战,J老师为申请者提出了针对性的建议。首先,扩大申请范围至关重要,因为不同院校的资金状况存在显著差异。扩大申请范围不应简单理解为增加申请数量,而应建立在对院校资金结构的深入分析上。比如可以建立院校分类体系:将目标学校按资金依赖程度(联邦拨款占比)、实验室规模、近年发表记录等维度进行分类。或者可以采用梯度申请法:按"冲刺-匹配-保底"三级分配申请资源,每个级别都应包含不同资金类型的院校。同时,申请时可以关注哪些院校正在加大对于申请领域的投入,可能提供新的机会。

其次,建议优先考虑私立院校,因为公立大学(如UC系统)的研究经费高度依赖联邦拨款,受NIH削减影响更为直接;而私立院校的资金来源相对多元化,在岗位提供上具有更大灵活性。私立院校的优势不仅在于资金灵活性,更体现在应对政策变化的弹性,能更快调整招生策略应对资金波动。这样的弹性也会给予教授更多自主权,在PhD招生和研究助理用人方面享有更大决定权。而对于公立大学,申请者可以重点关注州政府特别资助的项目、与企业合作的联合培养计划、拥有稳定捐赠基金的研究中心。

此外,积极主动的学术联系(即"套磁")在心理学领域尤为重要并应发展为持续的学术关系建设。该学科高度依赖学术人脉网络,教授之间的直接沟通往往能创造关键机会。但“套磁”是一个长线的过程,可以分化为初期、中期和申请季前期。在套磁初期接触(申请前12-18个月),学生可以有针对性阅读目标教授近期(或近几年)论文并通过邮件的形式有针对性和建设性的提出自己的思考疑问。理想状况下,学生可以通过学术会议、研讨会建立初步联系。在套磁中期互动(申请前6-12个月),参与教授组织的学术活动或通过本校教授主动询问是否和目标教授有人脉关系,寻求科研机会。在申请季前期,申请人对于PhD研究计划可以让自己的学术推荐人,或往届成功PhD申请者帮忙把关评估,充分展现对实验室发展的思考和自己研究计划的意义。对于陆本学生而言,更需要通过主动联络来弥补海外学术网络上的相对不足。在当前的竞争环境下,一旦获得宝贵机会,就能在众多申请者中占据显著优势。

尽管面临诸多挑战,J老师依然保持对学术的热忱。他计划毕业后继续从事博士后研究(可能选择英国高校)。在这个充满不确定性的大环境下,J老师的故事提醒我们。唯有保持理性且主动规划与纯粹热忱,方能在学术道路上走得更远。