机构致力于为学弟学妹提供大学规划和科研辅导的实操攻略,我们邀请各领域富有经验的学长老师,分享他们在顶尖实验室摸爬滚打的实战经验与方法论。我们不谈空泛理论,只分享经过检验的实战方法和具体策略,让你看完即可行动!

无论你是刚踏入大学校门的新生,还是已经开始科研探索的高年级学生,这里都能找到适合你当前阶段的实用建议和策略。让我们一起规划科研之路,冲击顶尖课题组!

研究简介与未来方向

今天我们分享的是西安交通大学电子与信息工程学院,数字集成电路设计这个研究方向,和大家聊聊如何在大学四年里做好规划:

(1)大一大二咋打基础?哪些课必须死磕?怎么偷偷“混”进实验室攒经验?

(2)大三关键期怎么选导师、定课题?手把手教你从读文献到写论文的秘诀!

(3)大四不管保研、考研还是留学,哪些“加分项”能让你直接逆袭?比如专利、竞赛、牛导推荐信,今天咱全都掰开揉碎讲!

数字集成电路设计作为电子信息工程的核心领域,正经历着前所未有的创新浪潮。随着摩尔定律面临物理极限挑战,集成电路产业正不断探索新的发展路径。根据国际半导体技术路线图(ITRS)的最新报告,先进制程已推进至3nm节点,台积电和三星已宣布2nm制程技术路线图,预计2025年实现商业化生产。与此同时,中国科学院微电子研究所最新研究表明,国内14nm及更先进工艺正加速发展,特色工艺成为突破口。

当前,数字集成电路设计的热点方向已从传统的通用处理器扩展至专用加速芯片,特别是人工智能计算、高性能边缘计算、自动驾驶等领域。据麦肯锡2024年半导体行业报告显示,AI加速器芯片市场预计到2030年将达到1500亿美元规模,年复合增长率超过35%。这意味着数字IC设计人才需求将持续攀升。

在我辅导的学生中,有位大二学生初入这个领域时感到茫然。我建议他首先关注清华大学魏少军教授团队发表的"中国集成电路人才发展白皮书",了解整个行业全貌。同时,通过西安交大张首晟实验室的开放日活动,让他直观感受到最新的芯片设计流程和工具。这种理论与实践相结合的方式,让他迅速找到了研究兴趣——针对边缘AI应用的低功耗RISC-V处理器设计。

未来五年,数字集成电路设计将呈现以下趋势:

1. 异构集成与先进封装:打破传统单芯片设计局限,通过chiplet技术实现模块化设计与集成。中科院计算所包云岗院士团队最新研究表明,这将成为突破摩尔定律瓶颈的关键路径。

2. 特定领域架构(DSA):针对AI、图形处理等特定计算场景定制化设计,提高能效比。以寒武纪、壁仞科技为代表的国内公司已在此方向取得突破。

3. 开源硬件生态:以RISC-V为代表的开源指令集架构促进了创新和人才培养。西安交大已加入RISC-V联盟,建立了相关教学实验室。

4. 新型计算范式:类脑计算、量子计算等非冯·诺依曼架构,在特定应用场景展现潜力。

该领域国内外升学解析

国内考研路径

数字集成电路设计方向在国内高校中主要分布于电子科学与技术、微电子科学与工程、集成电路工程等专业。据教育部2024年统计数据,以清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学为代表的高校拥有最强的微电子学科实力。

以西安交通大学为例,电子与信息工程学院每年招收微电子与固体电子学、集成电路工程等专业的硕士研究生约100名,其中数字IC设计方向约占30%。考研科目通常包括英语一、数学一、模拟电子技术及数字电子技术。

我曾辅导过一位本科基础稍弱但对芯片设计充满热情的学生。我们从分析历年考题入手,发现数字电路、计算机组成原理和CMOS数字集成电路是重点,而数字信号处理和控制理论为辅助。制定阶梯式学习计划后,他从基础电路分析开始,逐步过渡到SoC设计,最终以总分385分考入西安交大微电子学院。

保研途径

在985/211高校中,电子信息类专业保研比例通常在15%-30%之间。2023年西安交通大学电子与信息工程学院本科生保研率约为25%,需要学生在专业排名前15%且具备一定科研经历。

我指导过的一位学生,GPA并不是最顶尖,但他从大二开始就在SOC实验室参与项目,完成了基于FPGA的图像处理加速器设计,并在国内核心期刊发表了一篇论文。这使他在保研面试中脱颖而出,成功保送至华中科技大学攻读微电子学硕士。

国外留学

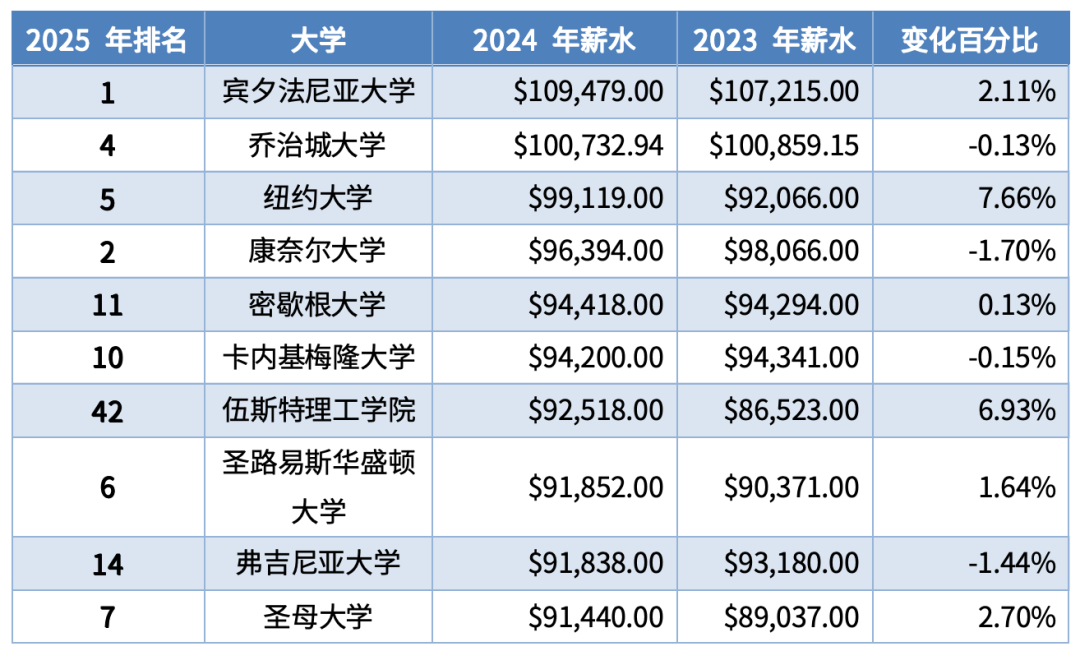

根据QS世界大学排名,微电子与集成电路设计领域顶尖院校包括美国的斯坦福大学、MIT、加州大学伯克利分校、密歇根大学安娜堡分校、新加坡国立大学以及瑞士洛桑联邦理工学院等。

留学申请通常需要GPA 3.5+,托福100+/雅思7.0+,GRE 320+,以及相关研究经历和推荐信。据2024年USNews统计,电子工程硕士项目平均录取率约为15%-25%,而PhD项目录取率仅为5%-10%。

我曾辅导一位立志于国际前沿研究的学生。我们从大二开始系统规划,包括:

1.提前学习《数字集成电路:电路、系统与设计视角》(Jan M. Rabaey著)和《CMOS数字集成电路分析与设计》(Sung-Mo Kang著)等经典教材英文版,培养专业英语能力。

2.参与西安交大-香港科技大学联合实验室的合作项目,获得国际化科研训练。

3.在IEEE相关会议发表论文,建立学术背景。

最终,他成功申请到了加州大学圣地亚哥分校的电子工程硕士项目,获得了部分奖学金。

早期科研基础启蒙(1-2年级)

大学前两年是打基础的关键期,合理规划能避免学生陷入"低效勤奋"的陷阱。

核心课程强化

数字IC设计依赖于扎实的理论基础。我建议学生重点关注以下课程:

· 模拟电子技术:理解基本电路原理和分析方法

· 数字电子技术:掌握数字逻辑设计基础

· 信号与系统:建立信号处理思维

· 计算机组成原理:了解处理器架构设计

· 半导体物理:理解器件工作原理

对一位数学基础较弱的学生,我推荐从西安交大王志华教授的"电路分析基础"慕课入手,同时配合美国伯克利大学的"CS61C: Great Ideas in Computer Architecture"公开课,帮助他建立跨学科视野。通过这种中外结合的学习方式,他在一年内从挂科边缘成长为专业前25%。

编程能力培养

数字IC设计越来越依赖编程技能。我推荐以下语言和工具:

· C/C++:理解底层硬件控制

· Python:用于仿真和数据分析

· Verilog/VHDL:硬件描述语言,是IC设计的基础语言

· ModelSim:入门级HDL仿真工具

我指导的学生通常从简单的LED控制电路开始,逐步过渡到设计简单的状态机、计数器和串行通信接口。西安交大电信学院自2022年开设的"HDL与数字系统设计"实验课是很好的入门平台。

入门级项目实践

大一下学期或大二上学期,学生可尝试:

1. 基于FPGA的简单数字系统:如交通灯控制器、简易计算器

2. 参与电子设计竞赛:如"全国大学生电子设计竞赛"的初级赛道

3. 复现经典设计:如MIPS单周期CPU的Verilog实现

我曾帮助一组学生准备"挑战杯"比赛,他们设计了基于FPGA的心电信号采集与分析系统。我的指导重点不是告诉他们"怎么做",而是教会他们如何分解复杂问题:从信号采集模块、滤波处理到最终的特征提取,每个环节都有明确的技术路线和验证方法。这种项目驱动的学习方式让他们获得了实践经验,最终获得省级二等奖。

初步科研经历培养(2-3年级)

大二下至大三是科研能力培养的关键期,此阶段应当有计划地接触真实科研环境。

实验室选择与接触

西安交大电子与信息工程学院拥有多个与数字IC设计相关的研究团队,如集成电路设计与系统实验室、嵌入式系统与SOC设计实验室等。根据中国知网统计,西安交大在近五年发表的集成电路相关论文中,以脉冲神经网络芯片、低功耗SoC设计、新型存储架构研究方向最为活跃。

我建议学生:

1. 关注院系网站,了解各实验室研究方向与成果

2. 参加学术讲座,直接与教授交流

3. 主动申请本科生研究项目,如"大学生创新创业训练计划"

4. 选择兴趣匹配的导师,而非盲目追逐"大牛"

我辅导过一位性格内向但技术能力强的学生,他担心没机会进入心仪的实验室。我们采取了"准备-接触-贡献"三步法:首先深入阅读该实验室近三年发表的论文,理解研究脉络;然后针对其中一篇论文准备详细的技术问题,在教授办公时间预约交流;最后提出可能的改进方案。结果,他不仅被接收进实验室,还成为教授重点培养的学生。

专业工具掌握

数字IC设计需要掌握专业EDA工具链:

· Cadence工具链:Virtuoso用于版图设计,Genus用于逻辑综合

· Synopsys工具链:Design Compiler用于综合,IC Compiler用于布局布线

· Mentor Graphics工具链:Calibre用于版图验证

西安交大电子与信息工程学院与多家IC设计公司建立了合作,学生可通过"微电子学院-企业联合实训"项目获得这些工具的使用经验。2023年,学院还引入了Chipyard和OpenROAD等开源EDA工具,降低了学习门槛。

我曾组织一个八人小组进行为期三周的"数字前端设计实战营",从RTL编码、功能验证、逻辑综合到形式验证,手把手教授完整设计流程。课后我们建立了"周五工具小讲堂",由学生轮流分享特定工具的使用技巧。这种peer-learning模式大大提升了学习效率。

参与实际研究项目

大三阶段,学生应尝试参与实际科研项目。西安交大每年有多个本科生科研项目,如"创新训练计划"和"学术新秀计划",提供3000-10000元不等的经费支持。

在我指导的项目中,一个典型案例是帮助学生设计一个用于边缘计算的低功耗图像识别处理器。我们采用以下步骤:

1. 文献调研:系统阅读IEEE TVLSI、JSSC等期刊近五年相关文献

2. 架构设计:确定基于RISC-V的异构加速架构

3. 模块实现:从卷积加速单元开始,逐步扩展

4. 验证与优化:建立端到端测试平台,持续优化性能瓶颈

这个项目最终在西安交大本科生学术论坛获得优秀报告奖,学生也明确了自己的研究兴趣。

深入科研成果产出(3-4年级)

大三下至大四是产出高质量科研成果的关键期,直接影响考研、保研和出国申请。

系统性研究能力培养

高质量研究需要系统性思维。我指导学生使用"问题驱动"的研究方法:

1. 明确研究问题:如"如何降低AI加速器的功耗"

2. 分析现有方案:系统评估现有技术的优缺点

3. 提出创新点:基于现有研究的不足提出改进

4. 理论分析与验证:通过数学模型分析可行性

5. 实验验证:设计验证实验验证理论

一位我辅导的学生对片上网络(NoC)感兴趣,但苦于找不到创新点。我们采用"启发式讨论法":首先绘制当前研究的知识图谱,明确热点方向;然后分析各方向的技术挑战;最后找到技术交叉点——低功耗可重构NoC设计。通过这种方法,他最终实现了一种动态功率管理的路由算法,在中国集成电路设计大赛中获得西北赛区一等奖。

学术成果产出

大四阶段应当有明确的成果产出目标。根据中国科技核心期刊目录和IEEE会议目录,以下是数字IC设计领域的重要发表平台:

· 国内期刊:《电子学报》、《集成电路学报》、《半导体学报》

· 国际会议:ISSCC、DAC、ICCAD、VLSI Circuits Symposium

· 国际期刊:IEEE JSSC、IEEE TVLSI、IEEE TCAD

我辅导的学生通常从国内会议如"中国集成电路设计成就展"和"全国高性能集成电路设计学术会议"入手,逐步过渡到国际平台。一个典型案例是帮助一位学生将本科毕业设计——一种用于神经网络加速的近阈值计算架构——发展为学术论文。我们花了近三个月时间完善实验数据和比较分析,最终在《集成电路学报》发表。

竞赛与实习经历

高质量的竞赛和实习经历是应用能力的重要体现。数字IC设计领域的重要赛事包括:

· 全国研究生电子设计竞赛(本科生也可参加)

· 中国研究生电子设计竞赛

· 全国大学生集成电路创新创业大赛

· 英特尔杯嵌入式系统设计大赛

实习方面,西安及周边地区的IC设计公司如中兴微电子、华为海思(西安研究所)、紫光展锐(西安)等,都提供面向本科生的实习项目。

我曾指导一组学生备战"集创杯"IC设计大赛,采用"真题+强化"的训练方法:首先复现往年获奖作品,理解评分标准;然后针对自己的设计——一种用于边缘计算的低功耗FFT处理器,重点优化功耗和面积指标;最后通过多轮答辩模拟训练,提升表达能力。这种系统训练使他们最终获得了全国二等奖。

职业与学术规划

大四是人生规划的关键点,不同发展路径需要不同准备:

· 学术研究路线:考研或直博,需要扎实的理论基础和研究经历

· 工程技术路线:就业或专业硕士,需要突出实践能力和项目经验

· 创新创业路线:需要技术与商业思维兼备

根据麦肯锡《中国半导体人才发展报告》,中国集成电路产业人才缺口超过30万,尤其是数字IC设计领域的高端研发人才。企业最看重的能力包括:设计验证能力、系统架构能力和低功耗设计能力。

我辅导过一位对职业规划犹豫不决的学生。我帮他安排了"三轨行动计划":主轨道准备保研(重点提升专业课成绩和实验室研究成果),同时准备考研和就业两条备选轨道。每个月进行一次评估和调整,确保各方面均衡发展。最终他成功保研至上海交通大学,并获得了华为海思的预录取资格,拥有了更多职业选择空间。

数字集成电路设计是一个既需要深厚理论基础,又重视实践能力的领域。通过四年系统规划和循序渐进的科研训练,西安交大的学生完全可以在这一领域取得优秀成果,为未来深造和职业发展奠定坚实基础。