曾几何时,一纸QS Top100录取通知书足以傲视群雄;但现在,申请英美名校的学生,GPA动辄90+,实习科研经验齐飞,学术背景不足、简历单薄的申请者,往往在第一轮就被无情淘汰。

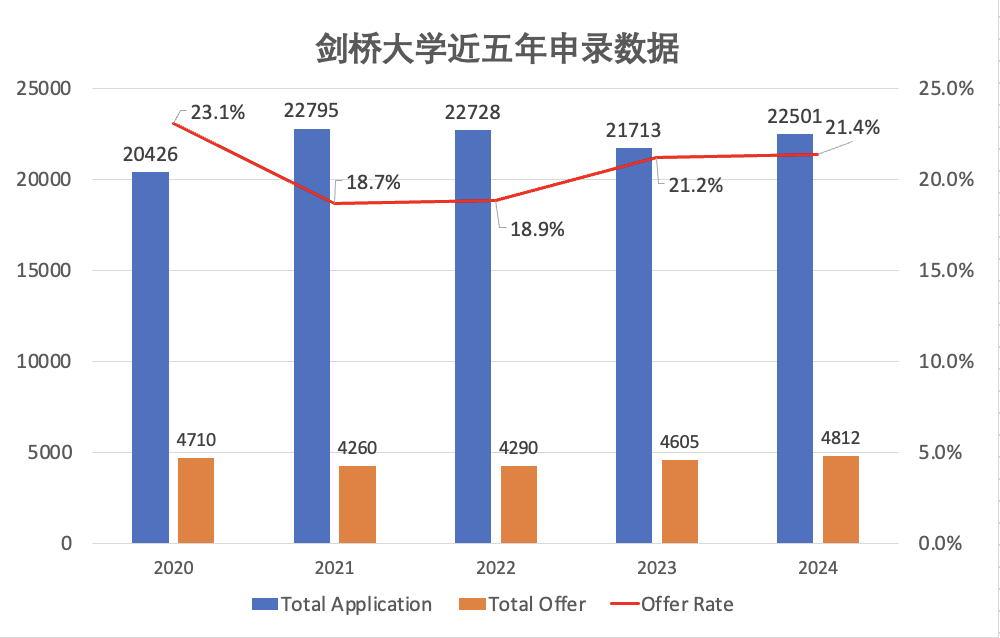

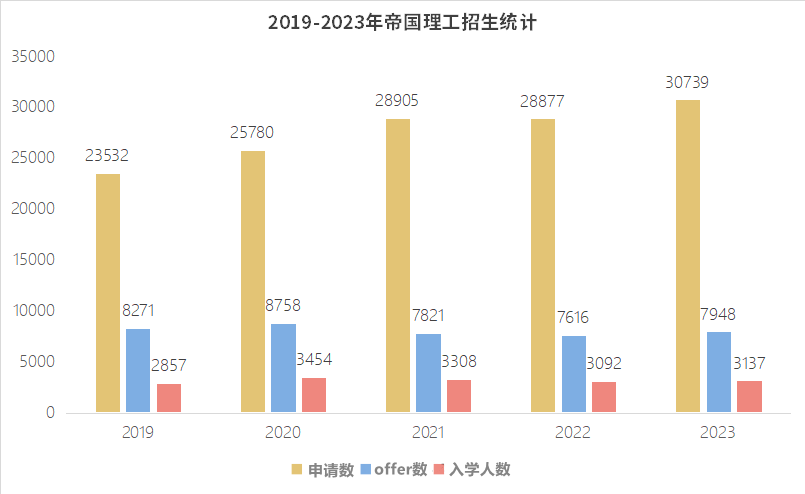

英国G5录取率跌破30%,国内名企校招简历池缩水50%。学历贬值,实习堆砌,谁也不能靠“背景漂白”躺赢了。

在留学和就业“内卷”不断加剧的2025年,用科研背景武装自己,已经成为普通学生逆袭Top Offer的关键武器。

真正的差距,早就在科研经历上拉开了。

留学申请:科研背景成为“硬通货”

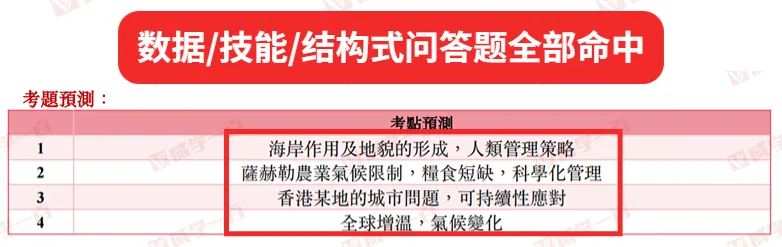

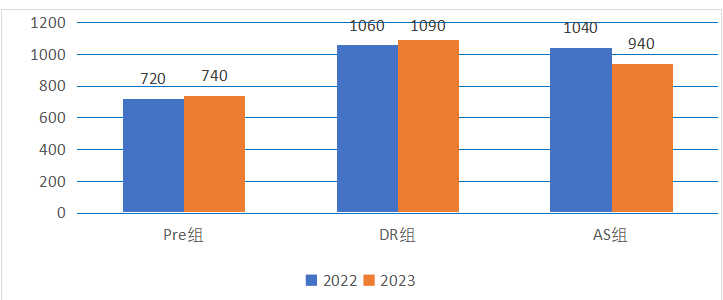

我们追踪了2025fall申请季数据发现:

申请G5、常春藤、港前三的新生里,75%以上拥有一定科研背景;

申请Top50名校,如果无科研项目经历,录取率直接腰斩。

曾经,科研经历是锦上添花;现在,没有科研,就像裸奔。

因为成绩、语言、实习都堆到天花板了,科研是唯一能看出学术能力、思考深度、专业热情的分水岭。

因为好的科研项目,本身就是一张含金量极高的学术名片。

因为他们在选未来的学术接班人、行业引领者,而不是只会考试的分数机器。

求职竞争:科研能力=未来职业竞争力

留学只是起点,就业才是终局。

但很多人还没意识到:科研经历,已经成为一线名企校招的“隐形通行证”。

PSW签证政策收紧,英国起薪要求涨到£36,000起;

国内华为“天才少年”、腾讯“机构鸟计划”,筛人首看科研成果;

咨询、投行、互联网校招中,有科研背景的候选人,Offer率高出普通申请者47%。

名校不再能保就业,真正保命的是科研积累。

一个能独立思考、批判分析、解决复杂问题的人,才是未来社会最稀缺的人才。

科研,不仅让你更懂专业,还教会你用数据讲故事、用逻辑推断未来。

哪些科研经历,才真正能打动招生官和HR?

真正高含金量的科研项目,必须满足这三点:

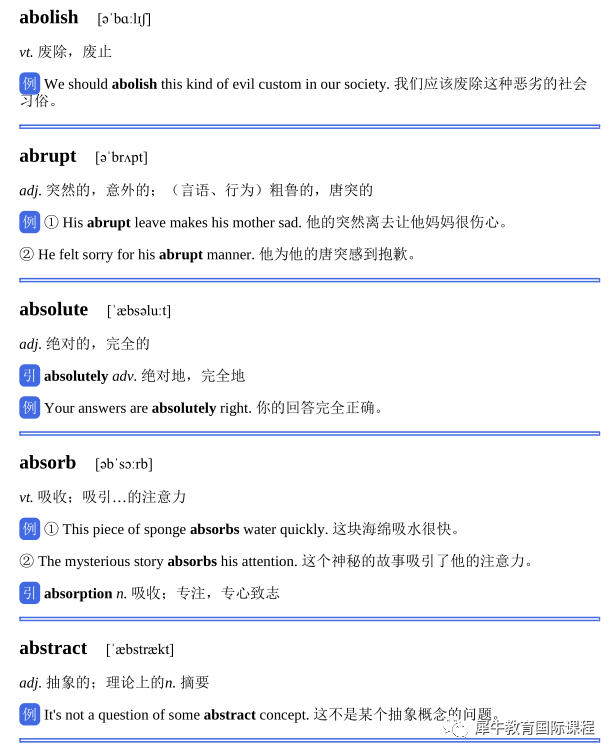

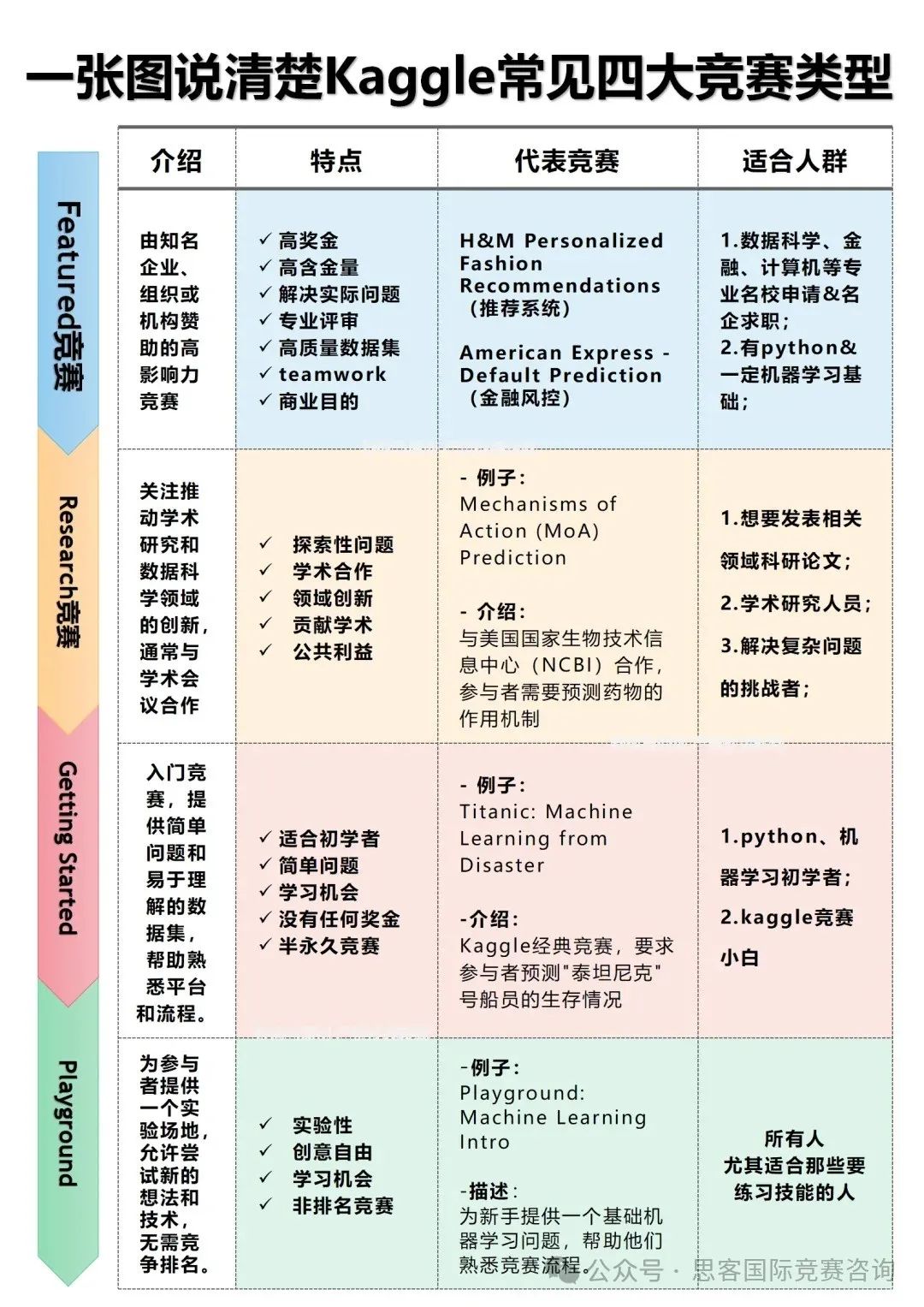

方向对口:与申请专业强相关,比如申AI,要有算法、机器学习方向的研究。

有成果输出:哪怕只是参与撰写论文、会议Poster、项目结题,也远胜“打杂式助研”。

有应用场景:跨学科、跨行业的产学研项目(比如金融+大数据、传媒+AI生成)尤其受欢迎。

特别提醒:不是有科研就能加分,做得浅、讲不出来深度,反而扣分。如何让你的科研经历在文书、面试中真正发光,也是门技术活。

不同阶段,科研应该怎么布局?

大一-大二:广泛探索,打基础,尝试不同实验室或暑期项目,找到兴趣方向。

大三-大四:集中火力,参与高质量科研,争取成果产出(论文、专利、竞赛获奖等)。

Gap Year(可选):强化科研深度,提升面试硬实力,为就业和高阶项目申请加码。

越早开始布局科研,越能在申请和求职高峰期,拥有真正的“降维打击”优势。