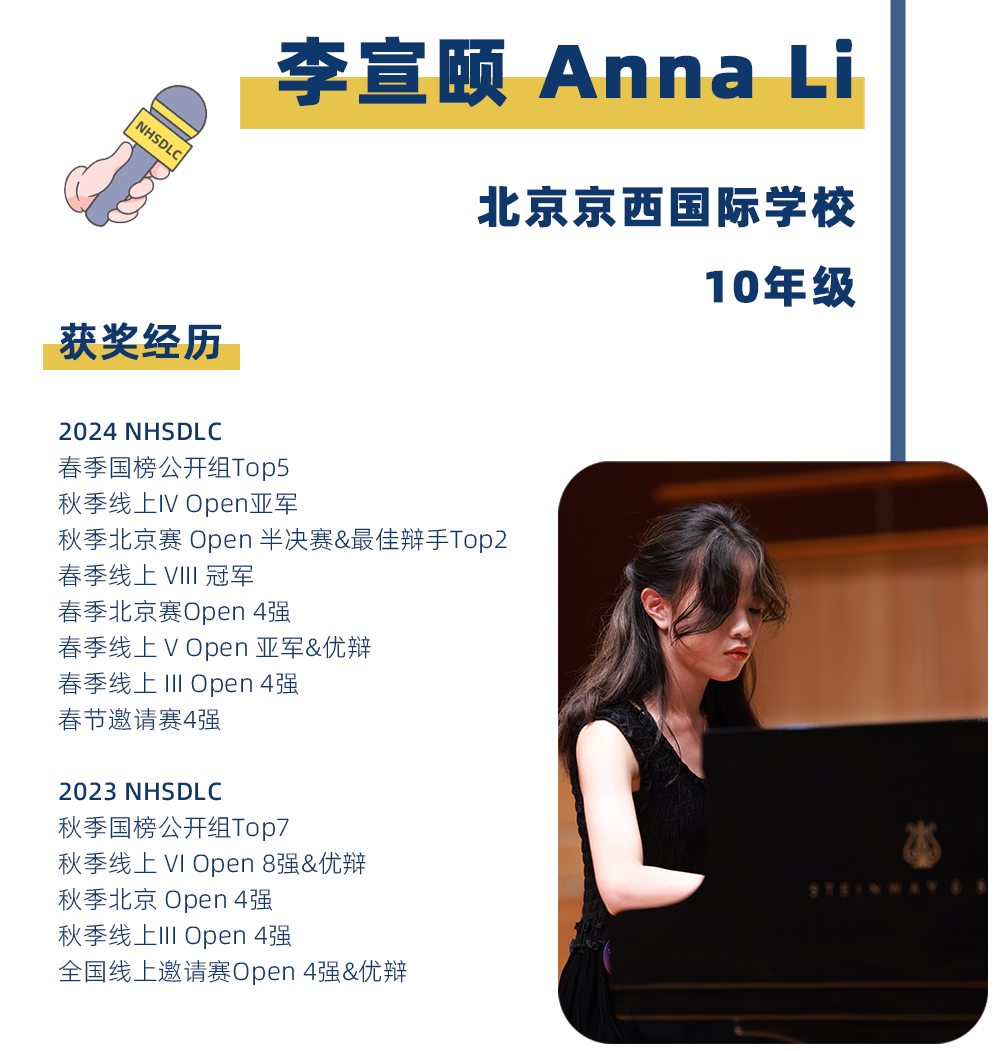

Anna最早接触辩论是在7年级,父母希望通过辩论让她拥有更好的语言表达能力的同时,学会用不同的视角看待世界复杂的问题。7年级开始接触BP的学习,一年BP学习之后,她开始接触PF并十分感兴趣:“当时是觉得这个赛制可以帮助你了解很多知识,而且重视证据这一点也可以培养学术能力,同时一个学期一个辩题这样门槛也比较适中,能够循循渐进地提升。”

刚刚开始学习PF的初期,她感觉还非常不错:“当时其实什么都不懂,老师也是用BP的方式给我们备赛,比较意外的是第一次比赛就拿到了8强,我就觉得挺满意的。”

接连打了几次线上赛,结果都还不错,Anna 对于辩论的兴趣就更大了。很快到了新的赛季,在父母的鼓励下,她决定参加一次线下赛(北京赛)。

然而这场比赛却险些将她的自信心全部击碎。

首先是她发现自己原来完全不懂怎么做crossfire,面对面的交锋让她难以招架:“我从前都是在线上和辩手交锋,那时候大家都坐在屏幕后面,好几次我如果觉得对方攻击性太强了就把音量关小(笑),但是在现场就是短兵相接的感觉,完全没有办法回避对方的情况下,感觉自己失去了保护,会变得非常胆小怯场,说话声音越来越小,裁判都听不到我在说什么。”

其次是她发现自己好像对于PF很多环节到底该做什么其实完全不懂:“我们上一个赛季的备赛老师是BP老师,这个赛季没有再指导我们了。他离开之后我突然发现自己其实什么也不懂,就是无法独立行走的感觉。在赛场上晕头转向,对方又非常凶狠,那时候情况可真是糟糕极了,太可怕了。”

那一场比赛,她的辩手分是北京赛倒数第一。

当她看到ballot上裁判说“听不到你在说什么”,泪水几乎涌出了她的眼眶:“真的太失败了,那时候我才感受到自己以前其实一直是靠语言能力以及BP学到的各种小技巧在应对比赛,还以为自己很有天分,但其实我根本对PF不够了解,赛前也没有努力准备。这次非常失败的比赛结果让我突然意识到,我其实是很在乎这个结果的,我不想做最后一名,我要变得更好。”

那场比赛之后,Anna主动向父母提出要参加PF辩论的夏令营,她就这样来到了那年夏天NHSDLC的辩论夏令营。

直到现在,她仍然感激自己的这个决定。

“我觉得这是我学习辩论以来做的最最正确的一个决定。首先就是辩论其实是一个非常专业的东西,它在每一个环节都有自己的目标和步骤,这些内容如果靠你自己去摸索,在比赛中去领悟去学习会是一个非常漫长的过程。我记得很清楚当时我去营地的时候,因为已经打过一个赛季了,以为自己是有一些基础的,结果老师的提问让我发现原来这也不懂那一不懂,最后还是需要从头学起。”

除了打牢基础之外,这次营地更大的收获还在于接触到了一流的辩手老师,打开视野,激发了她对辩论的热情:“有两个老师让我印象特别深刻,他们是类似lab leader的角色,和我们分享了特别多很实用的辩论赛临场技巧。我就是在这个营地里面真正学会了怎么做crossfire,然后开始懂得了crossfire其实不是比赛中最重要的部分,最关键的还是结尾的summary和final focus。”

她还清晰地记得在营地里面练习crossfire的情形:“老师会把crossfire每个小环节拆出来练习,比如说怎么提问,什么是好问题,什么是陷阱问题,问题的顺序应该是怎么样的,然后是怎么回答,碰到不懂的问题怎么应对,怎么把回答尽量往我方有利的方向引导。”

每次做得好,老师都会大声鼓励同学们,在一声声赞美中,Anna也逐渐找回了信心:“我发现其实我没有自己想象的那么糟糕,从前只是不懂方法。学会了之后发现这个环节其实非常有用处,也很有意思,因为这是观察对方最直接的一个环节。”

而总结环节则激发了Anna的创作热情:“老师告诉我们在总结的时候最好是把你的论点组织成一个叙事,就像讲故事一样,这样裁判是最容易明白的。要学会把说理融合在故事里面,我觉得这个部分非常有趣。”

两位老师对于辩论的热情同样激发了她对挑战难度更大的比赛的内心渴望:“我就像被点亮了一样,忽然就觉得辩论是特别有趣,特别酷的事情。这种感觉一开始可能是因为自己非常喜欢老师调动和鼓励的这种氛围,或者被老师的热情所感染,但是当老师离开之后,我发现自己还是非常喜欢辩论这个活动,因为我也想成为像老师那样优秀的辩手。”

技巧和热情都具备,Anna也准备好踏上她的下一段冒险。

暑期营地之后的Anna,对于辩论的热情愈发高涨:“一方面是觉得真的喜欢,另外一方面我和搭档真的很想拿到冠军,证明自己优秀辩手的能力。”

然而事与愿违:越想要获得冠军,往往越难实现,不知道是因为心态还是技巧,Anna和搭档一次次倒在辩论赛4强。

这对于内心敏感的Anna来说是一个很大的考验:“我从来不觉得自己是很自信的那种人,虽然我很想赢,但是其实脑子里一直有个声音在质疑我自己。每一次我在4强输掉,那个声音就会冒出来嘲笑我,然后我就会陷入一段时间自我怀疑。”

然而短暂的低落之后,她们还是一次次选择来到赛场上,接受挑战。也逐渐学会了如何在一次次挑战中面对压力,调整心态:“一开始只要输了我就会很崩溃,觉得自己不行。但是冷静下来想一想,我其实和春季相比已经进步很多了,如果只是盲目的否定自己,除了发泄情绪,让自己更加自我怀疑之外没有任何帮助,还不如仔细想一想到底还有什么可以进步的地方。”

冷静下来之后,教练也向她们分享了自己的看法:“教练觉得我们好几次没有赢可能就是因为我和搭档之间的论点有点分裂,我俩在场上各说各的,裁判不知道听谁的,这也让我们的整体的论证强度变低了。”

虽然在教练眼中这个问题很明显,但当转换视角,对于当事人来说却不容易走出来:“我们其实一直以来都知道有这个问题存在,但是我的搭档之前的观点就是,虽然我们论点没有那么统一,但是只要我们的论点足够强,那就还是能赢。”

这显然是一个有些天真的想法,而且一定会让她们在比赛后期表现乏力:“后来我们还是会在4强或者8强输掉,我们就意识到如果不改变的话可能真的就是和冠军无缘了。”

时间过的很快,搭档很快要远赴美国,她们之间也只剩下最后一场比赛的机会了。

“那个时候我们真的就是豁出去了,想着这一次无论如何都要赢得胜利,拿到属于我,我们冠军,我们两个人都非常非常努力。”

而当她们真的开始尝试统一彼此的论点,才发现从前小心翼翼回避的其实是深入了解对方的过程:“我那个时候才意识到其实我们之前不沟通其实是我们都很害怕冲突,不够信任对方。当我们开始有了同一个目标,放下一切包袱之后,其实这个过程很顺畅,而且经过这次之后,我们彼此之间的信任加深了很多,除了辩论,我们还交交流了很多从前从来没有聊过的话题,那个时候我觉得也许自己找到了一生的好朋友。”

和挚友一起打比赛,就一定能赢吗?这个问题她们无法回答,却也无需再回答。

Anna只记得,那一场比赛是她打得最专注、最投入的一次,她觉得自己一点也不在乎那个结果了,她只希望这场比赛可以一直打下去,和搭档一起再多打几轮才过瘾。

她们的考验也在半决赛“如期”降临了:对手是击败过她们无数次,国榜公开组第一名的选手Gene Shi。作为好朋友,他们非常了解彼此的实力,如果是从前,Anna可能会觉得压力很大,有些害怕。

“但是那一天我真的没有想这些以往遭遇胜败的结果,我们就是很想赢,不论对面是谁我们都要进入决赛。”

决赛阶段双方咬的非常紧,Anna最后一个发言,她站起来的时候却觉得意外轻松:“我觉得那一场ff我做得特别好,那时候真的是非常专注,心无杂念的。而且因为我们的观点非常统一,整个逻辑链条非常漂亮,我很满意。我当时就想不管结果怎么样,我都要把这个speech特别完美地讲下来。”

于是4强这道曾经把她们拦下无数次的门槛,就这样被轻松跨过。

决赛赢的很轻松,手里握着冠军奖杯的时候她们开心到感觉有点不真实:“有一刻我会感觉这是不是好运气,但是我看了看身边的队友,坚信我们相互的信任和默契的配合赢得了属于我们的冠军。”

“对我来说,打辩论赛最大的收获是友谊。是那种特别深厚的,感觉可以持续一生的友谊。真正的朋友一定是要经过考验的,学会信任对方,学会用友善的态度表达自己的想法,学会去正视自己的感受,当你和你的朋友一起经历了考验,共同成长的经历就会让你们的关系变得非常默契无可替代。”

除了友谊,辩论的热情对Anna来说同样不可或缺:“我从前是一个表达不怎么自信的人,但是当你找到了自己的热情所在,我发现自己可以变得完全不一样,这是一种非常特别而又宝贵的体验。”

祝愿新的一年大家彼此相助,找到热情,成为更好的自己!