如果说早些年,博士毕业之后还面临着“找教职“ or ”做博后“的选择,近些年随着博士毕业人数增多,教职加速内卷,选择”做博后“对大多博士毕业生来说,更多是无奈之举。相关推荐

之前那小科已经给大家分析过博士教职求职的利弊。

也请到了大学讲师做了博士教职求职的经验分享活动。

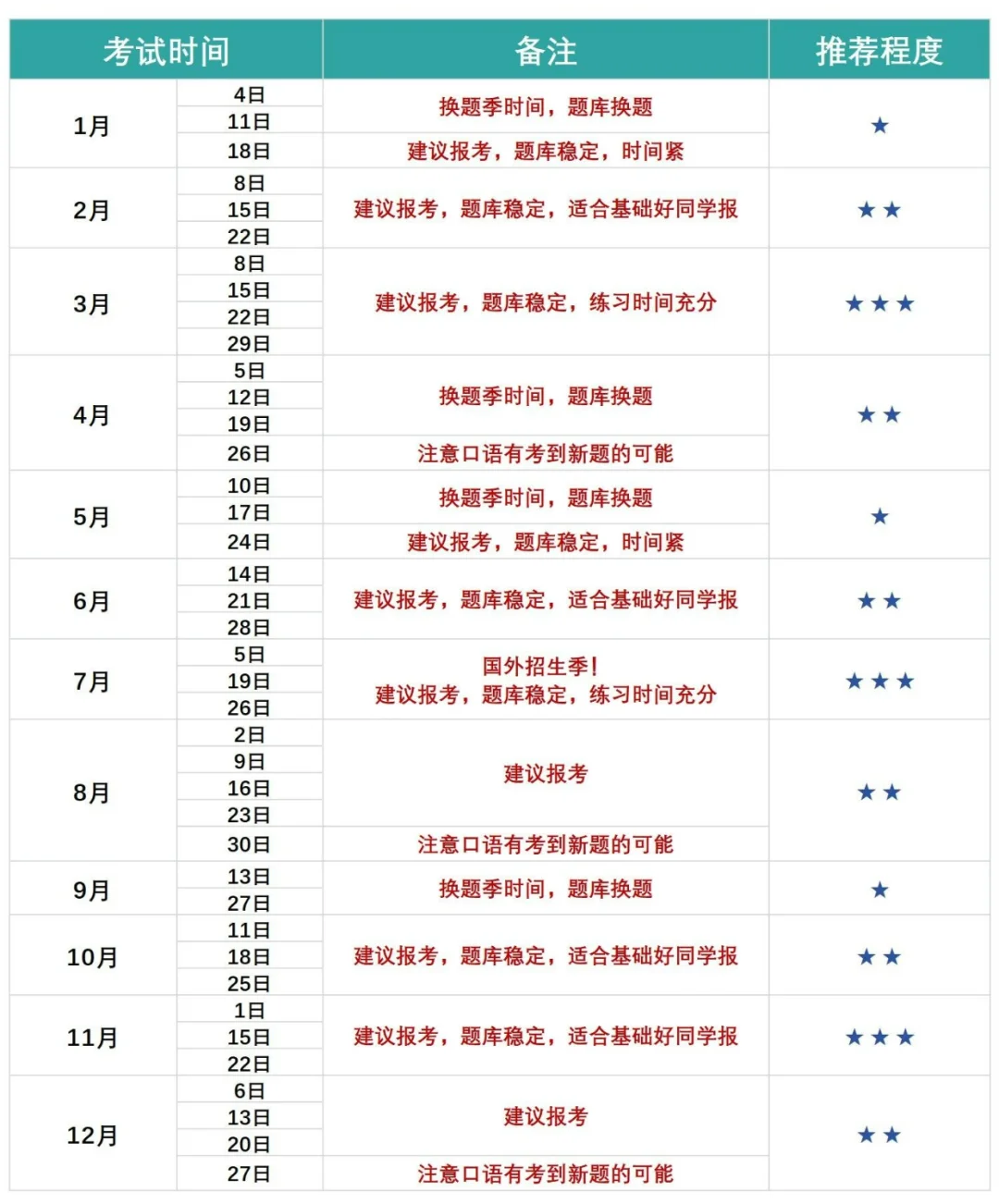

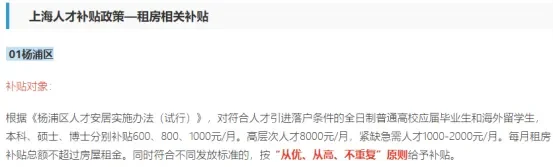

面对教职求职“一坑难求”的现实困境,博后岗位虽然屡被诟病,却也仍然给许多志在从事科研工作的博士们一线缓冲、逆袭的希望。近年来深圳、北京、上海等城市都不断加大对博后岗位在薪资、经费、落户等政策上持续加码,一方面是抢人大战的不断升级,另一方面也是为了缓解博士就业压力,以及高校教师编制岗位不足与科研业绩压力之间的矛盾。

01、博后待遇比教职还好?

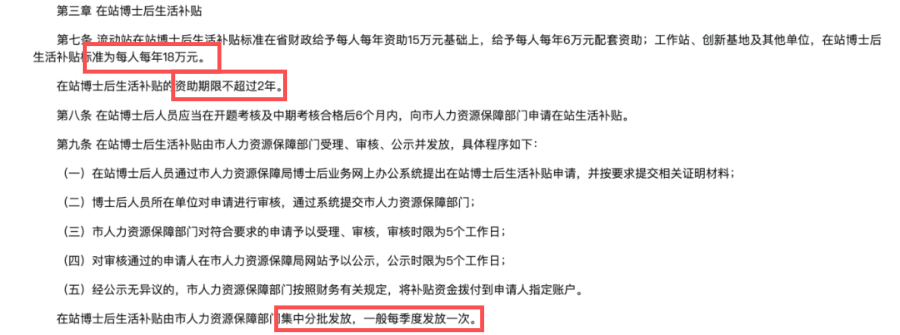

●深圳博后待遇超48万/年

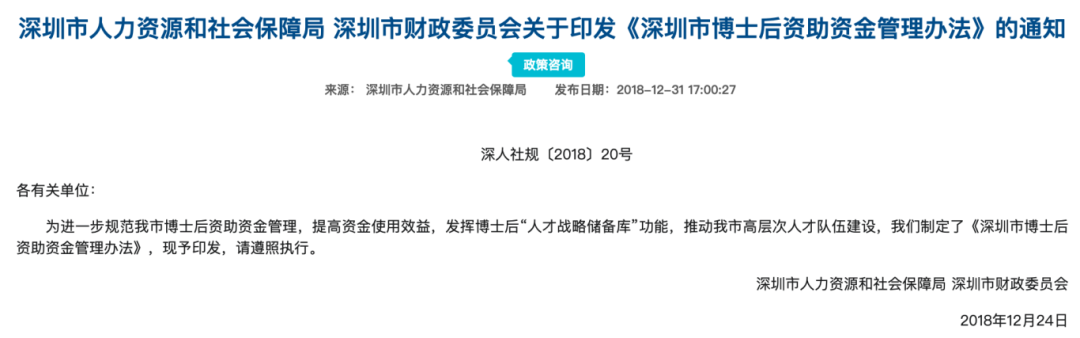

深圳市博士后资助资金管理办法

来源:深圳市人力资源和社会保障局

中国农业大学深圳研究院2023年博士后招聘启事

来源:中国农业大学官网

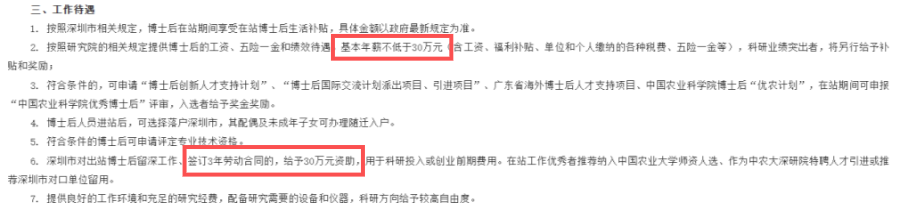

●北京市博后及其配偶可以落户

关于博士后研究人员及其配偶、子女落户等问题的通知

来源:北京市人民政府

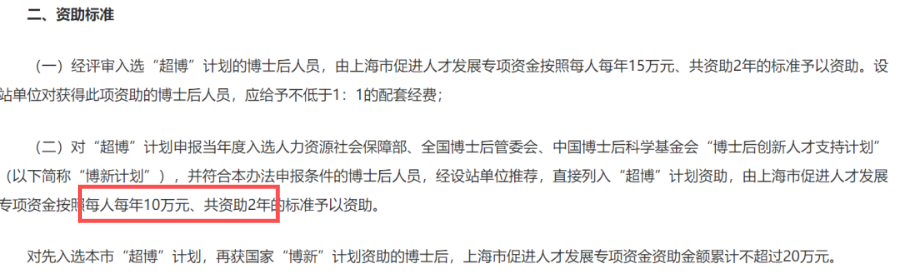

●上海“超级博士后计划”

上海市“超级博士后”激励计划实施办法

来源:上海市人力资源和社会保障局

单看这些待遇条件,确实很令人心动,毕竟博士毕业生能够在一线城市的科研机构工作,不用承担教学任务,趁热打铁孵化科研成果,还能年薪50W+。出站如果论文积累的多,顺利申到基金资助,更能够为之后的教职求职增加筹码!02

博后是个坑?

但是,也有人吐槽:“博后就是割韭菜,教职越来越难,当然要先占坑,否则博后出站就更难了……”

@一棵树

深圳大学博后薪酬待遇确实高于其他地方,但是博后在学校的地位低、科研成果产出压力大,且基本上不可能留校或留深圳市其它高校或研究机构。

即使海外博士和海外博后回深圳大学进行博后,在博后期间同时申请到了青基和博后基金,发表了一区论文,也是不大可能留下来的,最多继续特聘副研究员(临时工)。尽量谨慎选择!

@Yuhuang Liu

做博士后你可以理解为一个交易,学校获得你的文章,你拿到钱、科研平台以及落户和人才引进方面的一些政策优惠。在清北这种地方博士后想留下来是不要太指望了。其他专业我不清楚,数学这边哪怕是tenure track进来的也有学术不达标真的走人的。博后你还想留校抢tenure track的饭碗,除非你真的强到韦神这种程度,象征性做个博后。

@sen2020

博士后=廉价劳动力。如果博士后的人数是教授数量的好几倍,这些博后最终有几个能找到教职?

@ 枫叶

对此,21世纪教育研究院院长熊丙奇也表示,“博士后扩大岗位规模,不是扩大招生,而是扩大招工,完全可以增设更多岗位。”博士后是一份带有“很强实习就业意味”的临时性工作,高校需要明确告诉博士后这一岗位的性质,以消除他们对这一岗位待遇产生的不切实际的想法。”

这句话很清楚了,现在博士后的定位是底层“学术民工”,扩大的是招工,与招农民工盖房子,做工程一样,再也不是二十年前的“人才”。所以你还臆淫自己是人才,要享受人才待遇?

更别提众所周知的高校“师资博后”项目,更是将博士毕业生推向“科研工具人”的风口浪尖。

03、选择博士后是否是出路?

总结:顶级导师是优选、入圈最重要、但博后有风险入站需谨慎。

对于大部分的博士来说很难在一线城市高校觅得一份教职,因此,这几年很多博士也开始转向国内博士后(国外经济下行很多科研经费缩减13,博后职位难寻,加上大环境变化,去国外风险增加,近年来去国外博后变得相对较难)。目前国内设置博士后流动站的除了高校、科研院所还有一些设置博士工作站的单位如大型企业14、一些政府事业单位等,可以和流动站联合招收博士后。

美国能源办公室公布的2018年基础能源科学领域的经费预算表13

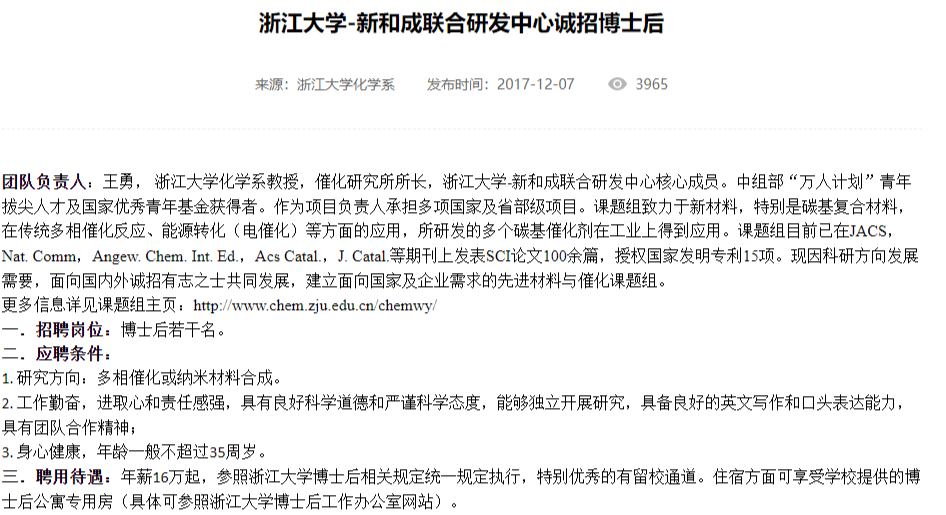

维生素原料供应巨头公司-浙江新和成与浙江大学联合招聘博士后公告14

对于入站博士后,可能处于以下几种考虑,一是本身毕业时科研成果不错但是还是想通过做博士后,积攒资历以方便留校。目前这一方式在很多高校称为师资博后,给予博士后2-3年的资助,达到学校签约的条件,就可以进入预聘-长聘轨道。

比如小科的实验室一位合作博士,在读博阶段已经发表2篇本学科顶级期刊,以当年这种成果或许能在一线城市找到一份教职。但是出于科研的热爱和对科研平台的考虑,留下在一位长江学者实验室做师资博后,一年后被派去德国交流一年,如今已经发表3篇顶级期刊,获得特聘副研究员的资格,而进入预聘-长聘轨道。

还有一方面可能是出于毕业没有较好的科研成果或者导师在本圈不够有话语权,因此,选择一个大牛实验室,继续奋斗几年,借助大牛的平台发表一些重量级的科研成果,以弥补先天不足,出站后获得大牛的一张推荐信对未来寻得教职也是极有帮助的。

此外,在未来独立工作的时候,还能借助博后导师资源人脉,助力自己的科研继续上一台阶。

比如前些天小科的一位本硕博皆毕业于985高校的博士朋友来向我咨询,由于他导师在他最后一年退休,目前没有发表学科顶级期刊,求职也不够顺利,于是选择博士后,已经申请了上了国内一位新晋院士的博士后名额和一个以色列研究所的全资博后职位。目前国外博后位置相对紧张的环境下,国外博后位置可是很多人可遇而不可求的。然而最后他还是选择了留在国内,出于博后出站后还是同样面临就业的考虑,尽管国外导师学术能力也不错,他还是选择国内新晋院士组博后,可能未来国内就业帮助更及时点。

另一方面,也还有一部分是出于博士毕业时没能找到合适工作,去做博后一方面不荒废本业,同时也能获得不错的薪水。目前来说,坊间广为传播的深圳博士后年薪36万、出站后还能申请深圳的科研资助及其它人才称号,绝对是目前国内性价比最高的存在。

15而上海超级博士后给予每人每年资助15万元16,沿海的浙江省,也开出了非常机构的条件,例如宁波市外博士和市内应届毕业博士(不含在职攻读博士)到本市各设站单位做博士后研究人员出站后留甬工作并签订3年及以上工作合同的,可申请总额30万元的补助(每年10万元,分3年发放)。17由此也可以看出各地在资助博士后方面不可谓没出真金白银吸引。工作三年,妥妥赚够房子首付,同时还不耽误科研。

04、选择博士后的风险

不管出于何种考虑,选择博士后是有一定风险的,首先,博士后过程中不一定能获得更好的科研成果,还要面临新一轮如博士期间那样的科研煎熬。毕竟科研成果很多时候靠运气,这在科研届已经不是什么新闻奇事。

其次,如前文所说目前国内博士毕业生越来越多同时国外留学回国博士也在不断增加,因此选择博士后,也意味着几年后竞争更加激烈,机会不等人,有时候早上岸或许更能规避风险。

小科的一位前同事,北大2014年毕业博士,手握两篇顶级期刊,那会儿可谓顺风顺水,拒绝了很多211高校抛出的橄榄枝,选择去某科研所大牛组博后,想在科研领域有更进一步。然而博后6年(两站),预期的science没能发成,最后只能发一个非顶级的一区杂志。且6年后,对于曾经发表的那些顶级期刊,很多高校表示只承认近5年的有效性,导致曾经能去的高校现在已经关闭了大门了。

写在最后

目前博士后的不确定性比较大,短期能获得较丰厚收入,但是科研成果是否真的能更好,这充满了未知。同时3年后外界又是一番风景,那时的竞争压力可能更大。

当然也不一定要完全放弃和绝望,毕竟博后也是实现翻身路径之一,如果真的要选择博后这条路,一定要选择好合作导师,或许能为你未来的路架上云梯。