先来沉浸式体验一下博士的一天:

7:30AM起床

闹钟响了三次后;

摸手机—睁开眼—关闹钟—查邮件(祈祷审稿人没半夜作妖)—看微信消息(确认今天有没有额外的工要打),然后不情不愿的起床。

8:30 AM读文献(雄心壮志)

打开文献管理软件时,把三屏显示器调整到“学术战士模式”——左屏PDF,中屏EndNote,右屏空白Word文档;

点开第一篇,摘要第三句就遇到四个不认识的缩写词。默默打开新的浏览器标签页,打开某翻译网页。

9:30 AM读文献(眼神涣散)

文献列表进度:1.5/5;

盯着Fig.2的散点图,思考为什么误差棒长得像猫胡子。

10:30 AM读文献(哲学思考)

读到某大牛论文宣称“本研究首次发现…”,突然想起自己三年前的实验记录本上有相同结论;

参考文献列表里出现自己导师1998年的文章,配图的分辨率堪忧。

11:30 AM干饭

吃完饭回宿舍玩半小时手机,然后午休。

1:30 PM写代码(斗志昂扬)

点开项目文件夹,发现昨天的bug依然坚挺如初;

默默敲下几行测试代码,试图让程序输出点什么,除了错误提示外。

2:30 PM写代码(眉头紧锁)

功能实现度5%;

盯着报错信息,思考为什么明明已经检查过空值了,它还是出现;

决定忽略直觉,上论坛找灵感,复制粘贴了几段看似合理的方案,结果造成更多bug。

3:30 PM到了使用仪器的时间,去做实验

穿戴好实验服,检查了一遍手套和护目镜是否穿戴正确;

心里默默复述着实验步骤,同时在脑海里预演可能出现的问题及其解

决方案。

4:30 PM实验操作(小心翼翼)

实验完成度20%;

心中默念着精确到小数点后两位的数值,生怕一点差错就会导致整个

实验结果偏离预期。

5:30 PM实验观察

发现颜色转变的速度比文献中描述的要慢,怀疑是由于使用的原料批次不同造成的;

思考着这些差异可能带来的影响,同时也意识到这可能是发现新现象的契机。

6:00 PM干饭

吃完饭浅浅的运动一下。

7:30 PM整理实验数据

将数据导入电脑,利用数据处理软件进行初步分析;

计划明天继续分析这些数据,调整下一步的研究方向;

8:30PM写小论文

将三屏显示器调整为“学术创作模式”——左屏展示着今天整理的数据图表,中屏打开了论文草稿,右屏是相关的研究文献以便随时引用;

撰写实验结果与讨论部分,逐一分析实验所得数据的意义,并将其与已有研究成果对比。

10:30PM回去睡觉

博士生的时间:没有“自由”,只有与时间赛跑

“博士生大多没有固定考勤,但隐形Deadline无处不在:实验室仪器要抢、论文数据要赶、导师邮件要回……他们的自由,是学会在碎片中抢出‘深度工作’时间。”

01三步教你抢回时间主动权

1、错峰使用热门设备错误:跟着大流抢早上9点热门仪器。

正确:

①逆向操作:预估同组人员使用习惯(比如多数人避开周末早晨),预约冷门时段;

②组合预约:把需要同一设备的实验集中到1-2天,减少切换成本;

③制订Plan B:列好仪器被占用时可做的替代任务(如整理数据/修改图表/读文献)。

2、导师沟通不焦虑模板错误:

收到导师深夜发的邮件立刻回复正确:

①给自己几小时冷静期:非紧急邮件先记下要点,第二天早上结合科研进展冷静回复;

②进度反馈话术:[目前已完成______,遇到______问题,尝试了______方法,计划______时间前解决,您建议?](既展示进度又控制预期);

③主动设定边界:每周固定1个[非工作时间](如周五晚7点后),提前告知导师[此期间可能延迟回复]。

3、采用改进版的番茄工作法错误:强迫自己连续看文献5小时,结果半小时后开始刷手机。

正确:

①合理拆解任务:把[写论文]拆成[找3篇参考文献→整理数据图→写方法段200字];

②利用碎片时间:以15分钟为单元(比25分钟更灵活),专注时关掉微信和其他无关软件,休息时彻底离开座位;

③延迟干扰事项:专门准备干扰清单记下中途想做的事(比如查邮件/网购),攒到休息时段统一处理。

02这些时间陷阱千万不要踩

1、完美主义导致的拖延症

①写论文时先完成再完善,用[语音转文字]口述初稿(减少纠结措辞);

②和同领域朋友约定“垃圾初稿”互改,降低启动心理负担。

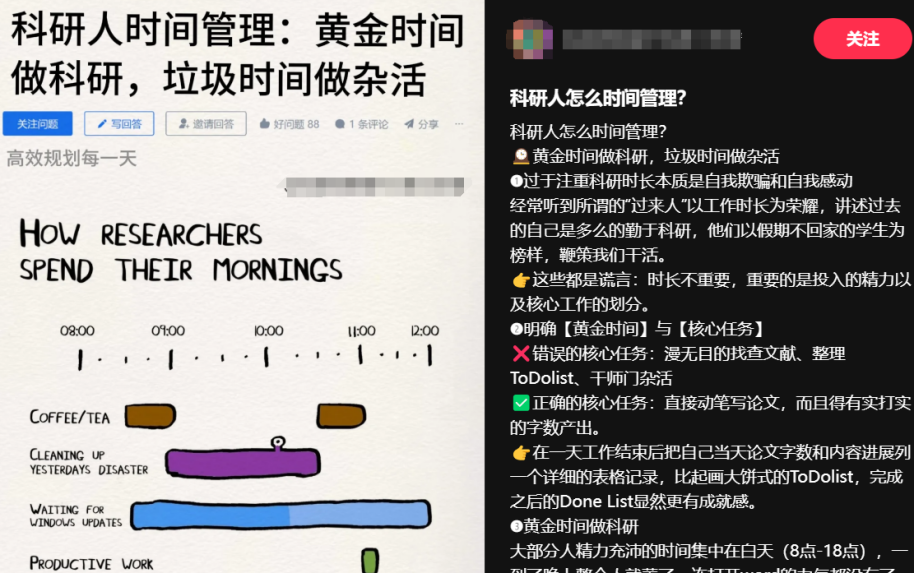

2、虚假忙碌感动自己

①每天结束时问自己:今天推动核心进度的有效时间有3小时吗?

②用不同颜色标记日程本:红色=直接关联毕业的任务,蓝色=行政琐事(警惕连续3天无红色记录)。

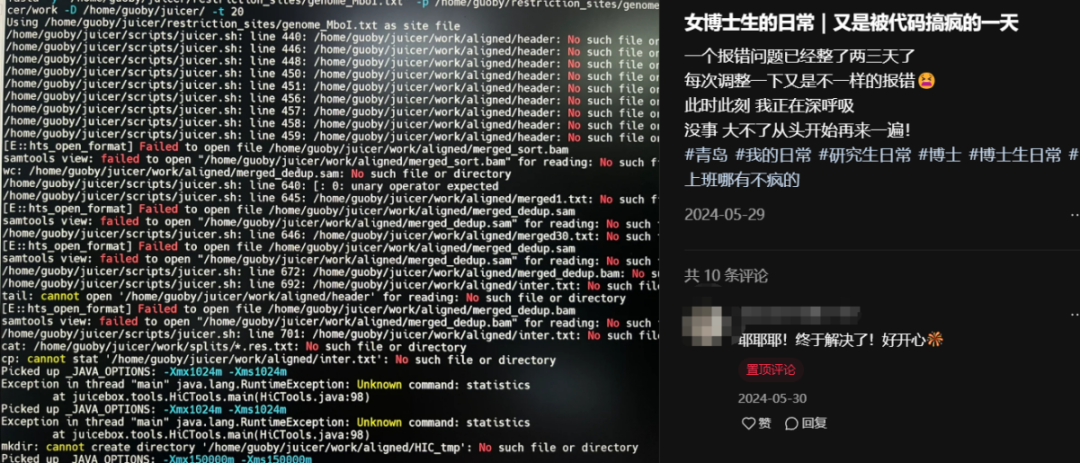

图源:小红书

博士生的科研:读不完的文献,改不完的论文

“早上七点读文献摘要筛选,下午三点调试代码报错,晚上十点改论文被导师批注淹没——博士的日常没有‘重大突破’,只有琐碎中缓慢推进。”

破局技巧1:像钓鱼一样筛选文献你是不是也曾“早上3小时刷了50篇文献摘要,感觉每篇都相关又每篇都没用,最后只下载了20篇PDF在桌面吃灰…”?只要三步让你高效筛选文献!

①下钩子:读文献前先写清我到底要解决什么问题?把问题拆解成3个精准关键词(比如“钙钛矿+稳定性+界面修饰”);

②快收网:用Zotero的智能文件夹功能,设置标题/摘要含2个以上关键词自动归类,非目标文献立刻标为已读;

③深加工:重点文献用三色标注法,即黄色(可直接引用的结论)、蓝色(可复现的实验方法)、红色(存在矛盾/可改进的点)。

重点关注红色,你的创新点可能就来自这里!

破局技巧2:论文修改也要进退有度导师返回海量批注,批注1说“逻辑混乱”,批注50说“图3颜色丑”…改到想撕键盘!

如果你也有这样的烦恼,下面的批注分级和回复话术要记住了:

①致命伤(影响结论):立刻改;

②皮外伤(格式/表达):攒够10条统一处理;

③审美伤(主观意见):标记[需讨论]暂缓。对于自己拿不准的意见,可以采用“我理解您希望补充______,现有数据中______部分可以延伸,是否需要优先扩展这部分?”,把模糊意见转化为具体动作。

每次修改后文件名标注【日期+修改类型】,保证版本不混淆。

破局技巧3:三线排雷法调试代码调参→报错→查文档→Stack Overflow刷到凌晨→问题还在,头发没了…第一线(10分钟)

①把报错信息直接丢进代码诊断工具Phind.com;

②在GitHub用[repo:用户/项目名+报错关键词]高级搜索。

第二线(15分钟)

①在代码块前后插入print断点,用最笨方法定位崩溃行;

②注释掉最近修改的部分,倒推问题源头。

第三线(5分钟)

①把最小复现代码发给导师/师兄审核,附上已尝试的3种方案+结果;

②同时打开新任务线(避免死磕浪费全天)。

重要!!!调代码前先存档!避免越改越崩连原始版本都丢失!

图源:小红书

博士生的生活:实验会失败,但生活要继续“数据异常、投稿被拒、同辈发顶刊……博士生焦虑清单可以列满十页纸,但他们也会在健身房挥汗、和室友吐槽、从‘代码终于跑通’的小胜利里找回节奏。”

破局技巧1:建立失败预算把实验失败计入科研成本,像项目立项一样提前给每个课题分配允许失败次数,比如开题时在笔记本第一页写:“本课题允许______次实验失败,______次论文被拒,______次数据推翻重来”(例:允许细胞污染3次、仪器故障2次、投稿被拒2次)。每次失败后划掉一个配额,写清是什么原因导致的失败,比如:“第2次被拒:审稿人指出方法描述不清晰”等等。

破局技巧2:设置学术社交防火墙区分三类社交圈,避免同辈压力造成情绪过载。

①氧气层(每周必聊):选择1-2个非本专业好友,约定互相不问科研进展;或者加入一些兴趣置换群(如我教你踢足球,你教我弹吉他);

②氮气层(每月互动):参加行业跨界活动(比如医学博士讨论养生、名家大师报告会等);

③二氧化碳层(实时屏蔽):朋友圈设置关键词过滤,自动折叠含“顶刊”“青基”的相关字样的动态。

破局技巧3:建立痛苦兑换系统把学术煎熬转化为生活特权,建立自我奖励的隐藏规则。

比如:

①每被拒稿1次=获得一次周末躺平机会;

②连续3天数据正常=奖励自己1次工作日下午茶。

图源:小红书