读博前:顶级期刊、学术自由、受人尊敬......

读博后:投稿前导师说“再补一组实验”、凌晨三点改论文、同龄人年薪百万而我每周只舍得出去吃一次小吃街......

老师把6个血泪教训总结成经验,揭开读博生活的“生存法则”。

01、学术界不等“准备好”的那天

某化学博士在截稿前夜发现关键图表坐标轴标反了,紧急PS后论文竟被赞“极具视觉冲击力”;某计算机顶会论文的算法代码,其实是作者在机场候机时用手机备忘录写的......学术圈真正的生存法则是“先开枪,再瞄准”,因为你永远不可能准备好,但你可以让审稿人以为你准备好了。

极度的完美主义是弱点,兼顾效率才是解药。

患者A症状:开题前下载200多篇文献,建了12个分类文件夹;论文写了3年还在改引言,理由是“最新文献还没读完”。结果导师忍无可忍,将课题转给师弟,后者用患者A的数据半年发了两篇SCI。

行动派B边做实验边写论文,把“实验失败”章节预设为讨论部分,收到审稿意见当天就回复,故意留两个无关痛痒的错误让审稿人彰显权威,结果三年发5篇一区。

如果你也有类似问题,不妨试试调整自己的思维。

1、从“文献洁癖”到“来者通吃”

旧思维:“不读完所有文献没资格动笔”。

新思维:用ChatGPT生成文献速读摘要,专挑带“However”的句子猛抄。

→操作指令:“你是一名顶刊审稿人,用500字总结近三年该领域所有论文的矛盾点”。

2、从“憋大招”到“边拉胯边迭代”

旧思维:“等我做出完美数据再投稿”。

新思维:把论文拆成5篇“学术垃圾”分头投不同期刊,总有一篇撞上审稿人心情好(前提是导师允许)。

→黑科技:用CrossCheck检测重复率,精准控制每篇重复内容≤20%。

3、从“被拒稿就崩溃”到“把审稿人当免费劳动力”旧思维:收到拒信→自闭→半年不敢投稿。

新思维:收到拒信→狂饮一杯奶茶→将审稿意见分类为“要补实验/可忽略/能碰瓷”。

→话术模板:“感谢您指出不足!我们已补充数据(其实只加了1张图),并引用了您3篇论文(其中2篇是您学生的)”。

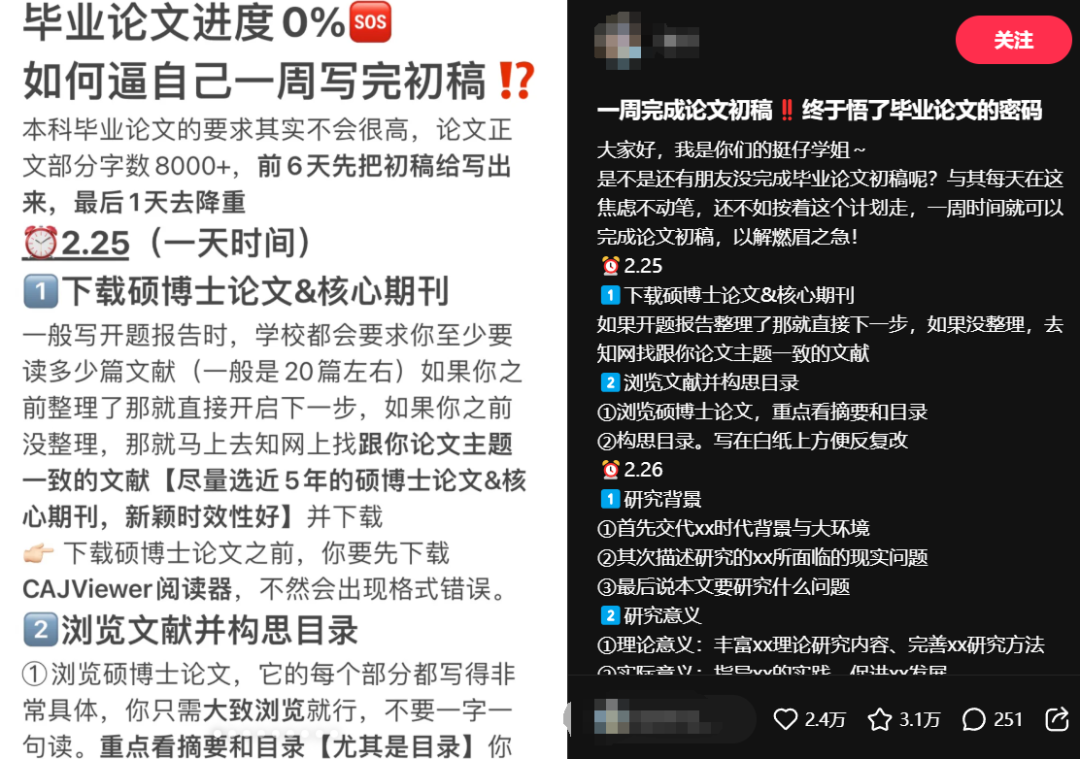

图源:小红书

02、导师的帮助原来涉及这么多方面

导师是你论文的第一作者、通讯作者、研究生教练......选对老板,延毕风险减少50%;选错老板,发际线后移速度增加200%。因此,读博不是选课题,是选导师。

学生A,院士导师,实验室占地两层楼,经费多到能买电镜当玩具,一年见导师3次(开题、中期、被延毕),论文写好发邮件就收到“好的”。结果研究课题被师弟抢发,延毕2年后转行考公。

学生B,导师非院士、非长江,但坚持每周一对一改论文。帮学生把拒稿信逐句翻译成修改指南,甚至自掏腰包送他去国际会议“蹭合影”。结果他三年发3篇顶刊,导师亲自写推荐信送他进麻省理工博后。

以上案例充分说明导师的江湖地位≠你的毕业速度,但导师的带学生意愿≈你的存活概率。

1、导师避雷指南(官网潜台词翻译器)

①官网写“鼓励学生自主探索”→真实含义:“别来找我,我也不知道你在做什么”。

②导师简介强调“行政职务众多”→真实日常:“院长在开会,副院长在出差,请找小秘书”。

③课题组照片全是师生其乐融融郊游照→高危预警:“我们靠团建PUA防止学生退学”。

2、宝藏导师特征

①历年学生毕业时长稳定在4-5年(超过5年建议快逃)。

②凌晨2点回复邮件(证明他和你一样热爱科研(被科研绑架))。

③办公室储物柜常备颈椎按摩仪和防脱洗发水(懂的都懂)。

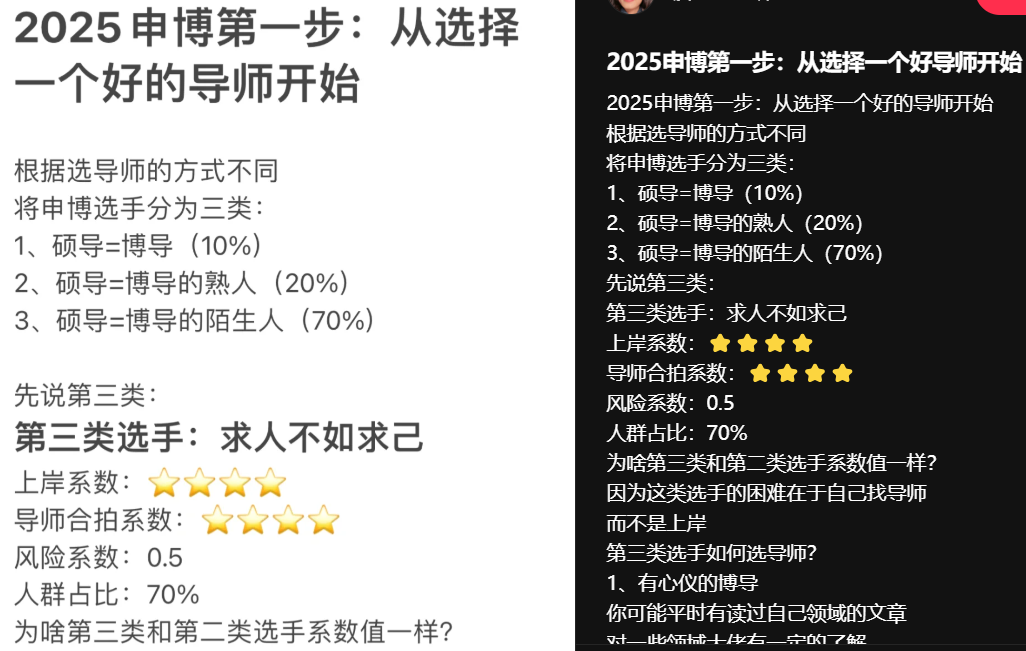

图源:小红书

03、学术圈本质是资源游戏

1、博士生生存鄙视链

(1)导师人脉(VIP通行证)

①顶级玩家:导师是顶刊编委/国际学会主席你的论文更容易通过投稿系统“编辑初审”,审稿人留言都带着三分敬畏。

②底层玩家:导师是学术界小透明你的创新性突破会被质疑“缺少文献支持”,实际意思是“你导师是谁?我不认识”。

(2)实验室经费(氪金装备)

①经费充足:进口试剂随便造,电镜想约就约,数据量多到能水三篇论文。

②经费不足:用国产平替试剂,数据波动大到像心电图,还要在论文里硬凹“成本控制优势”。

(3)学术会议曝光度(社交外挂)

①高端局:国际会议晚宴上和行业大佬碰杯,合影发朋友圈。

②青铜局:线上会议憋不出英语提问。

2、如何蹭到优质资源

(1)主动结识大佬

初级版话术:“您这篇论文的结果让我深受启发!(附上手推公式截图),但第3步能否用XX方法替代?”

进阶版话术:“我复现了您的实验,但出现了XX现象(附失败数据),能否请您指导?”(潜台词:我有数据和想法,求合作)

(2)学术会议积极社交

错误示范:“老师,我能加您微信吗?”

正确操作:掏出U盘惊呼“这个数据太神奇了!您有空帮我看看吗?”(U盘里提前存好5页精编PPT)

在会议合影时,不要站在大佬正后方,因为会被裁掉!可以找个合适的位置,手拿纸质论文(封面标题对着镜头)。拍完立刻发朋友圈。

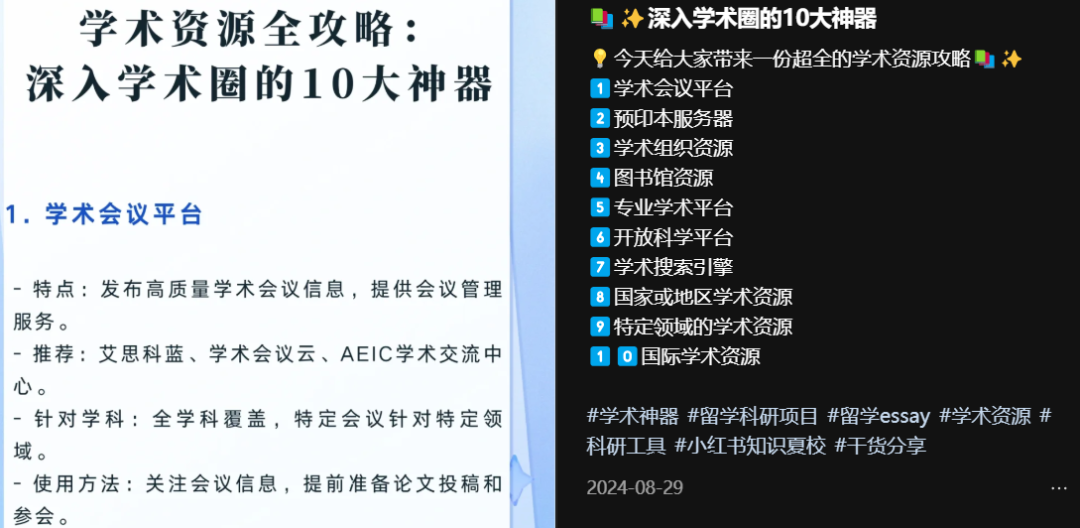

图源:小红书

04、智商是最廉价的筹码

某Top5高校博士,本科保送、GRE近满分,却在读博第三年因无法接受实验失败,在第三次被导师质问“你这结果怎么解释不通”后,退学转行卖保险。

而同实验室的“笨鸟”,靠三年积累的失败数据,反向总结出审稿人最爱的《条件优化方法》,喜提一区SCI。

学术圈真正的生存公式不是智商×努力,而是(抗压力÷玻璃心指数)×(脸皮厚度÷羞耻感)。

1、盘点常见的学术缺点

(1)坏习惯1:“我必须彻底理解才能动手”。→结果:文献读了200篇,实验进度0%。

破解:开启“先抄袭再超越”模式(此处指模仿顶刊实验设计框架)。

(2)坏习惯2:“这个数据不完美,绝对不能给导师看”→结果:导师暴怒“为什么三个月没进展?!”

破解:每周主动汇报一次“最烂数据”,并虔诚请教:“老师,这个垃圾结果能怎么抢救?”

2、如何成为抗压型选手

①当导师说“我以前的学生都能做到”时,自动脑补“他去年还夸我是最聪明的”。

②把电脑时钟调快2小时,营造“DDL迫在眉睫”的紧迫感。

③对导师:“您这个批评太到位了!我这就按您的神思路重做!”(转身掏出早已准备好的Plan B)。

对自己:“今天的数据只要比昨天的少一个离群值,就算胜利!”。

图源:小红书

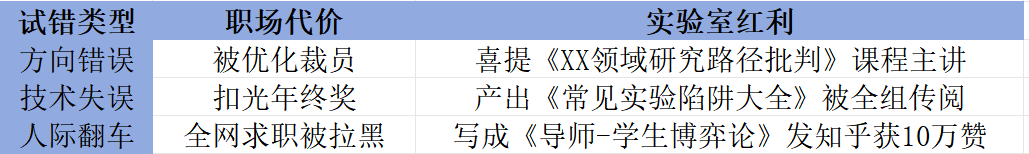

05、读博拥有极低成本的试错机会

在职场要跪着求原谅的事,在实验室能站着写成论文。

1、试错成本的天壤之别职场容错率公式:公司容忍度=(老板血压值÷你的职级)×项目预算剩余量→普通员工重大失误≈直接开除+行业黑名单。

实验室容错率公式:导师容忍度=(你脸皮厚度×实验室经费)÷课题组学生总数→你炸了离心机≈一篇《论设备安全操作规范》的SCI

2、实验室试错“手册”——把事故变论文某材料学博士误将实验温度设高200℃,竟合成出新型纳米结构,论文被编辑评价为“令人惊叹的偶然发现”。

实验爆炸→“本研究意外发现XX试剂的链式反应阈值”设备搞砸→“基于故障数据的设备安全预警模型构建”样本污染→“新型微生物在极端条件下的变异特性研究”

06、同门不仅是战友,也是竞争对手

某理工科实验室两位博士生合作完成课题,因论文署名顺序反目成仇。A认为实验设计全由自己完成,应为一作;B声称关键数据是自己通宵调试所得。A在组会上公开质疑B的数据真实性,而B向导师举报A擅自使用未授权实验设备。最后,导师将论文一作改成自己,二作给校外合作者,A和B并列三作。

因此,同一实验室不一定是真朋友,还可能是塑料兄弟情。这在心理学上叫做零和博弈。导师的精力和资源是有限的,你多吃一口蛋糕,同门可能就少活一口气。所以,得了好处不张扬,导师多派活抱怨几句,也是实验室生存的一种策略。

在保证自己光明正大的同时,也要防范同实验室朋友在背地里的小动作。附赠实验室遇到陷阱的高情商话术。

场景1:同门炫耀刚接收的顶刊论文,但前几周他还在抱怨实验结果不理想低情商:“你这数据是不是P的?”高情商:“你这结果太惊人了!能教我复现吗?”(掏出笔记本准备记录)或者“审稿人居然没让你补实验?他们是不是你导师熟人啊?”(获取更多信息)

场景2:发现同门剽窃你的实验思路低情商:“我要去导师那告你!”高情商:“你这个方向真有潜力!我们一起找导师讨论下怎么合作吧~”(实则将抄袭行为摊牌到明面)

开放题:

测测你的“宫斗指数”问题:当同一方向的同门论文比你早三天投稿,你做了贡献但没挂你的名字时,你会?

A. 连夜加补实验卷死他

B. 举报他数据有问题

C. 在朋友圈发《论团队合作的重要性》阴阳怪气

D. 拜锦鲤求编辑拖他审稿

图源:小红书