提到新人,你会想到什么?卡不好发言时间,听不懂对方说什么,或者是一到crossfire环节就露怯,不知道问什么,也不知道该怎么回答?

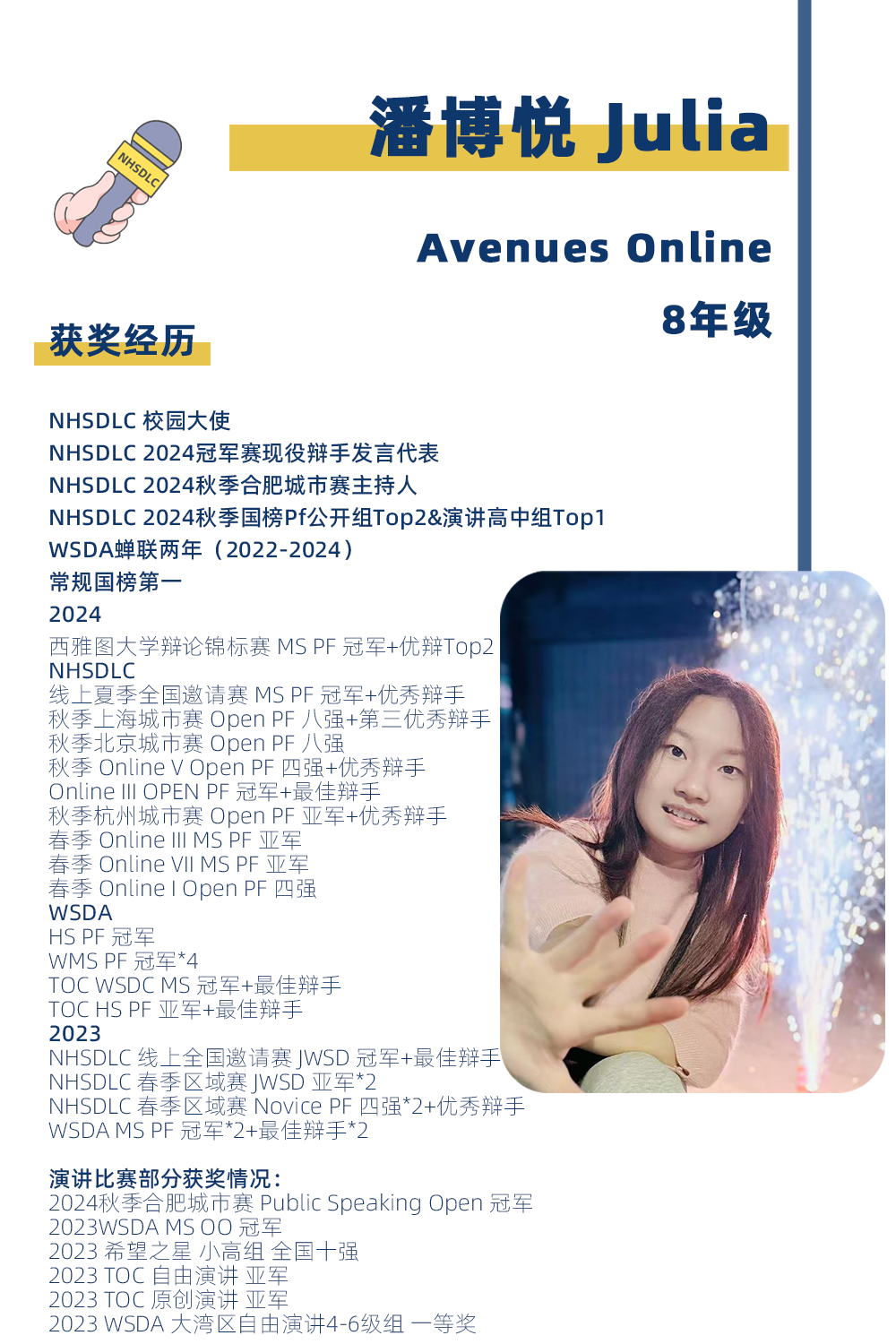

这些刻板印象放在第一次上场的潘博悦(Julia)身上,统统不合适。

你甚至可以说,她是这一切的反面。

她就像一团烈火,带着热情和野心,初次登台就在赛场上烧开一条通路:第一次比赛,她和搭档就准备了一页纸,碰到对方的质问也毫不退让,情急之下还会拍桌子。这个来自合肥公立小学的女孩,可以说在几乎对辩论一无所知的情况下,就凭着自己对于胜利的渴望,劈开了晋级的大门,闯入16强。

“但我当时真的对辩论什么也不懂。记得对方问我framework是什么我完全不知道,还是比赛完去查才知道有这么一个概念。”在合肥,想要接触到系统的辩论培训并不容易,但她似乎从来没有担心过这些:“我和我妈妈都是这样,对什么感兴趣就先去试试,喜欢不喜欢最优先,别的都可以慢慢来。我以前也尝试过很多东西:网球,马术,游泳等等,但辩论给我的感觉完全不一样。”

究竟哪里不一样呢?

好像是冥冥中,辩论扣上了她个性的齿轮:辩论的竞技性、对表达的强调、对手之间思维的角力,无一不是她喜欢的。于是命运的齿轮也开始转动:在辩论场上,她可以肆意地燃烧,她的热情、她的才华和对于胜利的渴望,甚至是巨大的情绪能量,无疑不被辩论点燃、改变。

“我觉得辩论真的完全改变了我。我是那种个性很强烈的人,非常在乎输赢,到现在我也是这样。但是在一次一次去释放自己的过程中,你会更加清晰地看到自己到底想要什么,然后人就会慢慢改变。”

如果说Julia一开始只是挥霍般地燃烧自己,那么在一次次锤炼中,她也学会了约束那火:是成为撕开对手防线的利刃,还是照亮前路的火把,亦或者是温暖团队的暖炉;而她的内心,也如同在火种锤炼的真金,变得愈加纯粹。

点燃的状态是快乐的,但也伴随着压力与焦灼。在作为新手的很长时间里,Julia都处在这样不上不下的状态中:她没有名师点拨,缺少社群的支持,自认为也不是天赋异禀,对胜利的渴望却又特别强烈。

那渴望也像是火焰,将她的心放在上面慢慢煎烤:她无法摆脱对于胜利的执念,又自知自己缺少的太多。这让她成为了一个特别重视prep的人:“我从来不觉得自己是一个特别优秀或者非常有天份的选手,所以新手时候我会准备很多。”她会事无巨细地准备,每一张卡,crossfire环节的问题,甚至是summary中的clashes她都会提前准备。

“我一直相信PF和锻炼差不多,你付出多少,就会有多少回报。”

在场上,她同样从不隐藏自己胜利欲。攻击性、高速输出和压倒性的气势就是最好的证明。

她的付出很快看到了结果:积分榜上她的位置不断上升,直到顶端,甚至连续两年积分第一。关于她的采访迅速出现在各种联赛、机构乃至国际教育媒体的公众号中。

但是不够,还不够。

“NHSDLC是国内组织水平最好,难度也最高的比赛,所以我很希望也能够在这里闯出一番名堂。”

很快,这个以凶狠著称的选手就在NHSDLC赛场上出名了,也在这里遭遇了她的第一次蜕变。

“ 很多人可能都看过我跟我的对手在那‘菜市场 crossfire’,我那个时候真的很凶。一直到去年(2024)年春季结尾的时候,我觉得我好像真的有点过了:说得太快、嗓门太大,甚至有的裁判会直接告诉我因为这个他们不会投给我。”

这是她第一次真正意识到一个问题:打辩论到底在打什么?

“我从前一直有一种潜意识就是觉得打辩论就是要打败你的对手,但事实不是这样的。辩论中的对手是持方是不会改变的,辩论的目标是说服裁判,和对手的对抗过程只是你说理的手段,也就是说,场上的对手们是互为‘工具’像裁判展示自己对于辩题的理解到达了怎样的程度。而我过去却错误地以为只要把对手压倒,就是赢。实际上,辩论过程中没有谁真的可以把谁踩在脚下,大嗓门很多时候只是在掩饰你的心虚。”

“辩论不是拳击比赛,我们不是用语言去和对手‘肉搏’,而是互为阶梯,抵达思想的更深处。”

两句话说起来轻松,但真正的改变其实是一个漫长的过程。

从去年春季开始,她一直在尝试慢慢改变:“春季的时候,从我的成绩、裁判的反馈到日常mock大家的一些感受,都在告诉我,我的风格到了一个该改变的时候了。那时候也会尝试去放慢自己的语速,但是效果不明显。”

真正的蜕变来自于暑期国赛的一时冲动:在结束了年度冠军邀请赛之后,她和搭档开玩笑般地聊到要不要尝试一下公开组的比赛。没想到这次试试看的尝试,却为她打开了通向下一个阶段的大门:“我感觉自己好像一下子找到方向了,在open组,裁判更多的看的是你的逻辑。我真正地感受到,辩论不是说你要很大声的把自己的论点重复一遍,而是要静下来,去听对方在说什么,去和对方的论点有一个真正的交锋,这很重要。”

类似的,还有她对于prep的看法。就像我们之前提到的那样,Julia原本是一个非常重prep的选手。然而在不断地参赛过程中,prep却逐渐偏离了“种瓜得瓜”的叙事,变成了边际效应递减,乃至是一件“负收益”的事情:准备的越多,她的成绩反而越差。

“在国赛之前,我真的准备的越来越多了,已经到了有一点让我窒息的地步。但是我又不知道自己如果不这样prep能够怎么做,感觉自己卡住了,就很难受。”

再一次,那个问题浮现出来,拷打着她:打辩论,究竟在打什么?

这时候,教练的一句话点醒了她:“我想起了我们教练最喜欢说的那句话:be a good debater not only a winner, 打辩论中,成为一个好的辩手应该是比胜利更值得你去追求的东西。我们应该去学会通过一个赛季去真正了解一个议题背后的问题,去触碰这个世界,而不是困在一场比赛中,为了输赢殚精竭虑。”

认知改变,行为也会相继改变。她不再把时间花在无穷无尽的找卡,搜集论据上,而是开始真正去思考辩题背景,看到宏观的“大图景”:“就像暑假关于巴西的这个辩题,你需要知道巴西他环境、经济的背景是什么样的,它的历史,以及他的政治现状如何,有什么帮派?搞清楚背后的机制,赛场上就很容易取胜。看很多东西有时候你用上的可能就是一句话,一个词,但是那种底气十足的状态,让我不再需要声音很大才能掌控场上的局势。”

于是framework和对于辩题的认知成为了她的武器,方方面面的变化,也促成了她在国赛中的蜕变。在线上决赛中,她放弃预设的summary稿,全程专注聆听对手漏洞。“那场我一点都没prep,但正因如此,我必须在场上高度集中。”

当对手抛出“巴西雨林保护政策加剧贫富差距”的论点时,她迅速抓住对方未提及的“国际援助分配机制”,用世行报告数据反击。“最后裁判说,我的回应‘像手术刀一样精准’。”这场胜利让她意识到:“辩论不是比谁说得快,而是比谁能把裁判‘装进自己的逻辑口袋’。”

不知不觉间,她已不再是那个肆意燃烧的Julia,当学会了不再挥霍,这火做的利刃也愈加锋利。

经过国赛的洗礼,Julia已然退去青涩,她就好像经历烈火淬炼的大马士革钢刀,在静静等待着出鞘的那一刻。

秋季,8年级的她决定从初中组永久进入公开组,她常常是一场比赛中年龄最小的辩手,这让她感到兴奋:“暑期在国赛公开组的经历让我找到了下一步进阶的方向:我应该怎么去把自己的攻击性内化到思想中,用逻辑去进攻,去成为一个真正的好的辩手,而不仅仅是追求冠军。”

她对于如何掌控比赛的看法也在不断进化:“我觉得主导一场比赛的节奏定义是不被对手牵着鼻子走,并且给裁判提供一个他们更舒服的节奏,但是如果两个队实力相近,并且都在试图主导一场比赛的话,那输赢更多是按照裁判觉得舒服的节奏和风格来决定。”

每一场比赛,她都会提前研究裁判的偏好,做到心里有数:“我觉得对手的资料是你不需要去过多关心的,不管多厉害的选手,都要有去敢于挑战的勇气。但是裁判的资料一定要看,这一点NHSDLC做得特别好,MPJ机制的存在让我们能够提前了解裁判,这在国内联赛中几乎是绝无仅有的。”

而那把曾经炙烤着她胜负欲的火焰,如今似乎也变换为了一个持续提供动力的引擎。秋季开始时,她和朋友开玩笑说不如我们试试看能不能包揽国榜前几名,于是她们一场接一场的比赛参加,直到分享了国榜1、2名。新的比赛接踵而至,成绩也被她迅速抛到脑后:“我发现比赛多了之后,对于成绩真的就没有那么在乎了,我可能会去看一些更细节的东西,比如说我今天又击败了哪个非常厉害的对手,或者是这一整场比赛的speech我都非常满意。”

秋季她最满意的比赛是线上Ⅴ,因为“没有一个speech是我不满意的”。这样的满意放在过去大概很难想象。

除了辩论能力的提高,辩论也从很大程度上改变了她的时间管理能力。“我其实是一个拖延非常严重的小孩,会把早上就能完成的事情拖到深夜。”

“周五写稿,周六比赛”曾是她的常态。八年级学业加重后,这种模式让她濒临崩溃。“作业、辩稿、备赛全堆在一天,焦虑到想哭。”转折点来自家人的提醒:“没有事情是干不完的,但你要学会规划。”她开始尝试“今日事今日毕”,用优先级筛选代替严苛的时间表。

“我试过把每天计划精确到分钟,结果发现根本做不到。”直到她从一档播客中获得了启发,“他说好的时间管理应该是有弹性的:你可以给自己每天列5个任务,然后划掉2个。这样让你学会舍弃,专注在剩下的事情上。”

除了辩论,Julia受到很大关注的原因是她多元的教育背景:从公立学校、国际学校、home school,到两年前她自主成功申请了马斯克的在线学校Astra Nova,在到现在的Avenues Online,丰富的经历让她对于教育也有了更多思考和体认。

在她看来,自己每个阶段所受的教育都是自己主动选择,符合那个当下的需要的,但是当目标改变,也不要畏惧去追求新的目标:“我觉得人成长过程中你的目标和需求会变化,这是非常自然的,重要的是注意到这种变化,然后做出行动。很多东西都可以抱着开放的心态去试一试,不用给自己预设很多的限制,说不定就会发现它很适合你。重要的是主动。”

对于学校的选择上,对于不同的学校Julia也有不同的考量:“对线上学校我觉得最重要的是看看他们在社群支持上可以做到哪些,因为home school最大的压力其实就来自于社交,和人面对面的交流不但是成长的需要,我觉得某种程度上也是维持身心健康的必需品。线下学校就需要看一看他们能够给到哪些资源可以帮助你去更好地拓展。不管哪种学校,我觉得最重要的就是教学理念要匹配。”

在她看来,教育最终的目标还是帮助人的自我实现。因此,意识到自己当下的需求,就是追求更好教育的最重要的出发点和归宿。

Julia作为选手代表在合肥比赛上发言

从公立学校“小白”到国赛冠军,从焦虑的拖延者到时间管理高手,她的故事印证了一个道理:辩论的终极胜利,在于不断突破自我的边界。

今年春季赛季,合肥站即将作为线下赛的第一站,拉开春季线下赛的帷幕。作为首位来自合肥的校园大使,Julia也期待有更多的同学相会在合肥线下赛。

“如果回到两年前,我会对那个拍桌子的小女孩说:你看,你真的成为了自己的偶像。”

Tips

1、先研究背景,再备赛

备赛时别急着写论点!多花点时间研究辩题背景,可以效率翻倍。推荐用‘3W法’:What(问题本质)、Why(深层原因)、Who(利益相关方)。”

2、提前了解裁判偏好比研究对手更重要

输赢的关键在于裁判想听什么,而不是对手有多强。遇到‘逻辑控’裁判就猛攻框架,遇到‘故事控’裁判多用案例比喻。

3、接纳不完美

我曾因过度prep变成‘读稿机器’。现在我会在准备充分后放手,让临场反应带来惊喜。记住:裁判更喜欢‘思考中的“辩手”,而不是“复读机”。