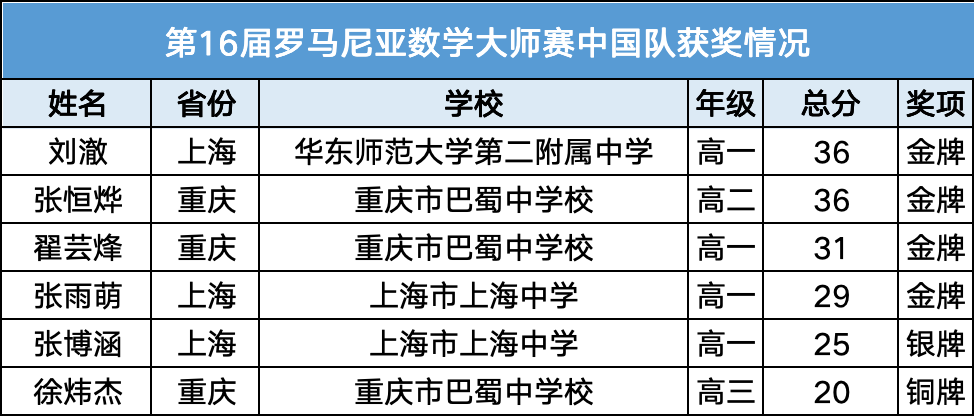

2025年2月,第16届罗马尼亚数学大师赛(RMM)落下帷幕,中国队以4枚个人金牌的耀眼成绩再次成为全球焦点。这是继中国学生在国际奥赛舞台上屡创佳绩后,又一次对“中国式数理教育”的强势证明。

比赛一共6道题目,每天进行4.5小时的考试。比赛题目难度极高,覆盖代数、几何、组合数学等多个领域。比赛的官方语言为英语。

奖项设置包括团队奖和个人奖。团队奖根据每队前三名选手的总分进行排名,颁发前三名的团队奖。个人奖则按照国际数学奥林匹克竞赛(IMO)的规则,分为一、二、三等奖,比例约为1:2:3。

此外,对于特别优秀和富有创新性的解法,还将颁发特别奖。

然而,当社交媒体上充斥着“金牌神话”的欢呼时,我们更需要冷静思考:这些金牌背后,折射出怎样的教育改革逻辑?在科技竞争白热化的时代,我们究竟需要怎样的创新人才?站在时代洪流中的家长与学生,又该如何规划成长路径?

一、从竞赛金牌到国家战略

教育改革的“顶层设计”

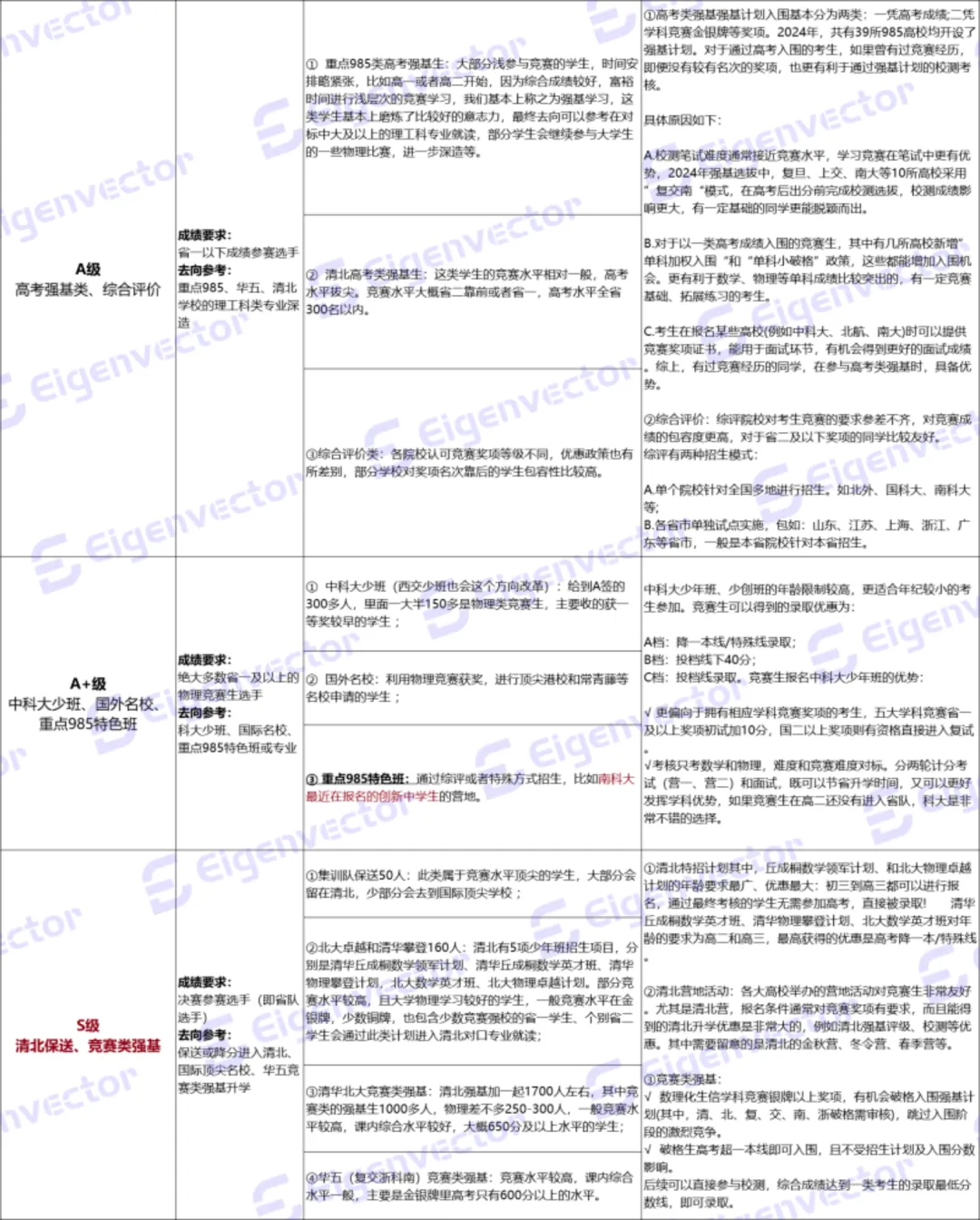

罗马尼亚大师赛的突破并非偶然。近年来,中国基础教育领域悄然掀起一场“数理拔尖人才”培养革命:从清华丘成桐数学领军计划、北大物理卓越计划,到全国50所中学开设的“丘成桐少年班”,再到各地顶尖高中与高校联动的“创新实验班”,一套覆盖小初高全学段的拔尖人才培养体系正在形成。

政策逻辑清晰可见:

基础学科锚定国家竞争力:芯片、人工智能、量子计算等“卡脖子”领域的关键突破,高度依赖数学、物理等基础学科根基。教育部“强基计划”明确将85%名额倾斜至数理化生等专业。

培养周期大幅前移:丘班等项目的初中甚至小学选拔机制,将科研人才筛选窗口提前了5-8年。北京某丘班学生家长坦言:“孩子初一已学完微积分,高中开始接触拓扑学,这曾是大学课程。”

评价体系多元破壁:清华“数学领军计划”允许初三学生直升清华,中科大少年班开辟高考外通道,传统“一考定终身”模式正在松动。

但争议随之而来:有学者担忧如此会加剧内卷,普通学生失去公平竞争机会;也有家长质疑“超前学习”透支孩子潜力。对此,上海某丘班负责人回应:“我们不是在培养竞赛机器,而是通过高强度思维训练,筛选出真正具有学术热情和创新禀赋的苗子。”

二、科技战背后的“人才焦虑”

我们需要怎样的创新者?

华为任正非曾疾呼:“中美竞争最终是数学家的竞争!”当前全球科技博弈中,中国在部分领域仍面临“基础理论短板”——人工智能核心算法、光刻机物理模型、新材料分子设计等突破,无不依赖顶尖数理人才。

人才需求呈现三大转向:

从解题高手到问题提出者:国际科研界评价中国学生“擅长已知问题求解,但原创性问题意识不足”。MIT教授指出:“未来顶尖科学家必须能在混沌中定义新问题。”

从单一专才到跨界复合型人才:量子计算需要数学+物理+计算机的交叉能力,生物制药依赖化学+AI+工程的融合创新。北京某竞赛教练发现:“近年奥赛题越来越多融入计算机科学、经济学模型。”

从实验室研究者到产业转化者:深圳某芯片企业CTO直言:“我们需要既懂拓扑数学又能理解晶圆工艺的工程师,这类人才缺口超20万。”

教育端已在应变:清华大学求真书院开设“数学-人工智能”双学位项目,中科院少年班增设“科研产业实践”必修课,杭州某中学推出“数理+X”课程(X可选编程、金融、生物等)。这些信号表明:纯粹竞赛式培养正在向“基础厚实、视野开阔”的创新型教育迭代。

三、家长与学生的十字路口

在理想与现实间寻找最优解

面对教育改革与科技需求的双重浪潮,无数家庭陷入焦虑:是否该让孩子从小冲刺竞赛?如何平衡升学压力与长远发展?我们结合了数十位金牌选手家长和教育专家,提炼出两条关键建议:

1. 构建“T型能力结构”,拒绝单向度竞争

2024年丘班录取数据显示,60%入选学生兼具学科竞赛背景或艺术特长。深圳中学某金牌教练强调:“数学顶尖的学生往往也是哲学、音乐爱好者——跨领域体验能激活抽象思维。”

家长可尝试“学科深耕+兴趣拓展”组合:例如每周安排2小时竞赛刷题+1场科学纪录片讨论。

2. 把握政策红利,动态调整路径当前人才选拔通道日趋多元:

“没有最好的路径,只有最适合的选择。”一位从竞赛转向人工智能创业的清华学子分享:“我曾因错失金牌崩溃,但现在发现,竞赛培养的韧性思维才是最大财富。”

比金牌更重要的,是重新定义成功

罗马尼亚大师赛的领奖台上,中国学生的自信笑容令人振奋。但比金牌数量更值得关注的,是教育生态的深层变革:当更多孩子不再为“保送”而竞赛,当高校不再用“标准答案”束缚创新,当家长能从容看待孩子的多元成长——这样的教育,才能真正托举起一个民族的科技未来。正如丘成桐先生所言:“我们要培养的,不是解题的机器,而是改变世界的人。”或许,这才是四枚金牌给予中国教育最珍贵的启示。