去年一封真假难辨的DSE投诉信引发了香港市民对内地赴港人才子女是否在抢占香港八大入学名额的热议。

这也促使香港教育局开始重新审视和定义“本地生”这一概念。

当时,很多通过高才、优才计划获得香港身份的家长担心这会影响孩子未来的升学机会。

经过一段时间的讨论,这场关于“本地生”定义的争议,终于有了基本明确的说法。

几乎在同一时间,两所知名国际学校也宣布了扩建计划,也为内地赴港人才子女提供了更多插班的机会。

赴港人才子女的未来,是危还是机?

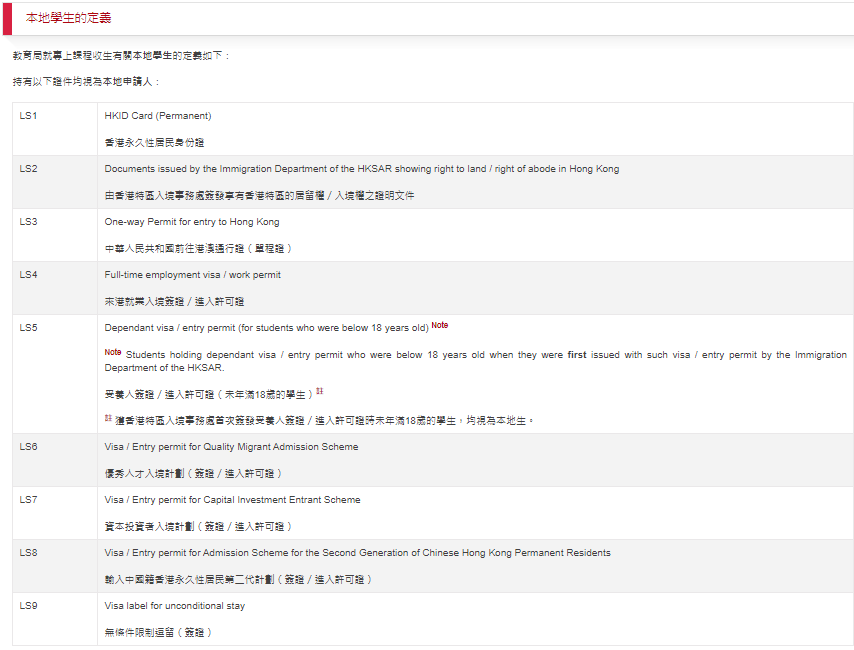

香港“本地生”终于有定论

近日,香港教育局局长蔡若莲在出席电台节目时,详细谈及了关于本地生定义的最新安排。蔡若莲局长的发言,主要有三个关键点:

1.本地生定义

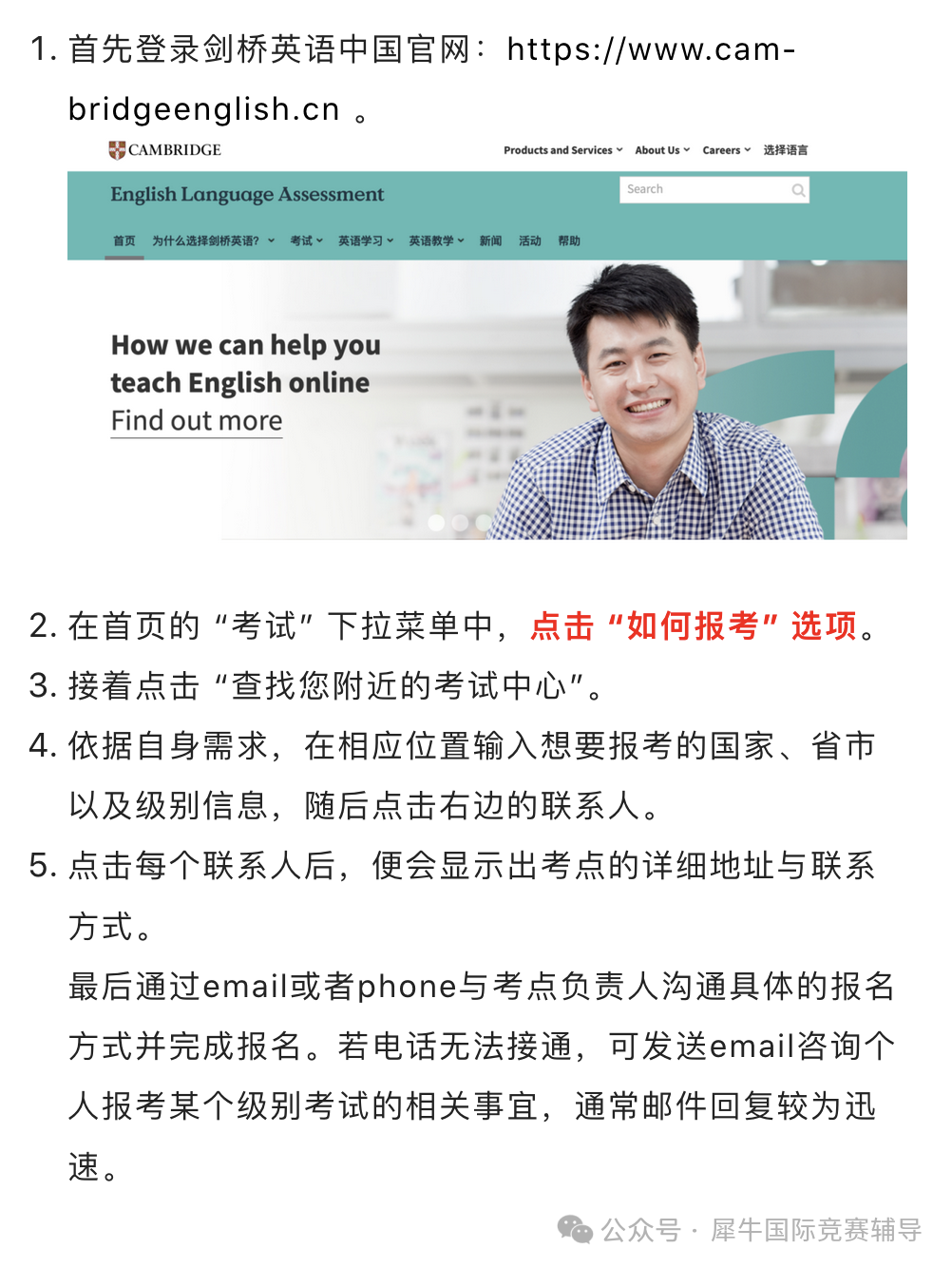

香港还没有最终确定“本地生”的定义,目前正在参考新加坡、澳大利亚等地的做法,确保政策符合香港未来发展的需要。

蔡若莲局长明确表示,香港优才、高才、留学进修等各项人才引进计划的子女,只要有香港身份证,孩子就能享有本地生的教育待遇。

目前,香港的“本地生”定义包括持有香港永久性居民身份证、单程证、引进人才受养人(首次签发为18岁以下)签证等的学生。

也就是说,不管本地生定义怎么变,孩子有香港身份依旧能够享受香港身份的教育优势。

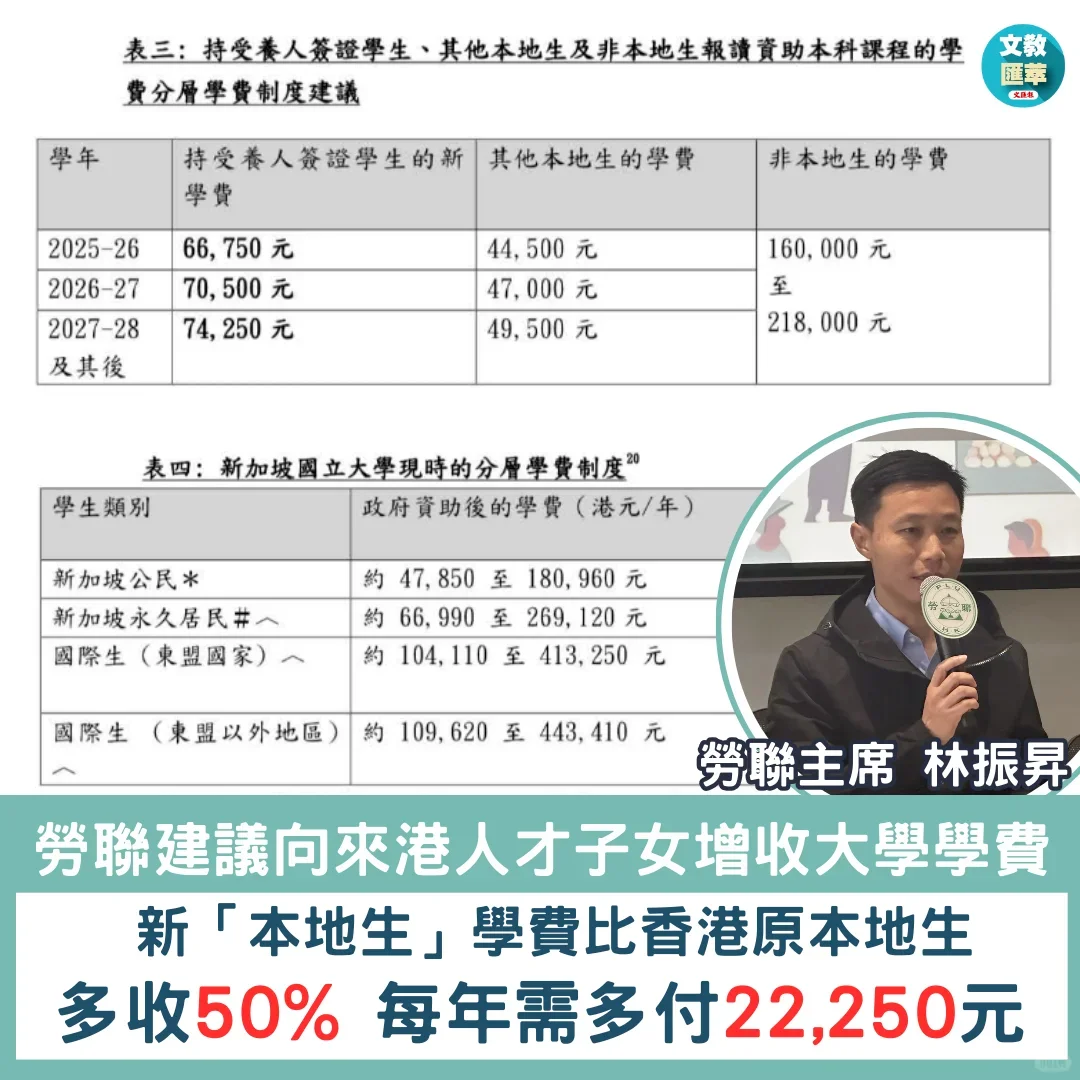

2.分层收费

另外,香港教育局正在考虑根据学生的在港居住时间、对香港的贡献等因素,实施分层收费,打破传统二元划分的方法区分“本地生”和“非本地生”。

这样做的目的是让教育资源分配更加公平,同时也鼓励对香港有实际贡献的人才子女家庭。

香港劳联在记者会上也提议对来港人才加收50%的学费。

比如2025-2026学年,本地生本科的学费是44,500元,如果对来港人才子女加收50%的学费,他们每年将需要支付66,750元,差额为22,250元。

3.升学机会

针对“学费不同,是否沿用同一批大学学额”的问题,蔡若莲局长表示,如果实施不同的学费标准,那么这15,000个本地生学额的分配可能会影响到本地学生的升学机会。

因此,政府将会综合考虑这个问题,确保所有学生都能公平地升学。

她还特别提到,受养人子女依然会被视为本地生,学费调整将在本地生群体内进行适度的变化,不需要将受养人子女单独划分出去。

蔡若莲局长此次的回应,给出了一个到目前为止最明确的说法,目前来看,香港身份所带来的教育优势暂时不会发生很大的改变。

受养人子女依旧可以通过本地生身份参加香港DSE考试,申请香港本地大学。

汉基、包玉刚疯狂扩建

前段时间,香港教育局继续释放好消息:

北角宝马山前日本人学校及九龙塘玫瑰街前英基校舍将分别由汉基国际学校基金会和包玉刚教育基金会接管扩建和租用,总共将新增超过1000个国际学位!

香港汉基一向被誉为香港的“蓝血名校”,此次扩建的新校园还配备了开创性学习空间,增设STEM实验室,以及表演艺术中心。

新校园将容纳2-6年级学生,提供超过340个学额,计划在2028年正式启用。

香港汉基一向因重视中英双语、中文教学深度远超同类国际学校而备受内地家长喜爱。

在国际教育方面,香港汉基学生的IB通过率高达99%,均分达到39.67,每年都有不少学生斩获英国G5和美国藤校offer。

虽然入学难度极高,但香港汉基属于一条龙学校,一经录取可直接从小学部升入中学部,不需要经历会考,给家长们省了不少心。

另一所上海国际学校也传来了好消息,包玉刚实验学校要在香港开办新校区。

包玉刚作为江浙沪地区的神校,新校区开设于香港九龙塘地区,预计可提供不少于480个学额,将于2027年迎来第一批香港学生。

包玉刚的课程包括从小一至高中十二年级的学科,小学和初中部采用中国国际课程,高中部则提供剑桥IGCSE课程及国际IBDP课程。

作为上海的名校,包玉刚实验学校一向享有很高的声誉,连续七年入选“沪上国际四校八大”榜单,在往年的升学季也取得了优异成绩。

包玉刚的所有毕业生都获得了IB文凭,并且100%获得了双语文凭,远高于全球平均的25%。

如今两所顶尖国际学校都在香港齐发力,但要注意,无论是香港汉基还是包玉刚都是一等一的顶尖名校,申请相当激烈。

在香港国际学校入学试中很多孩子考了好几次都没有成功,除了孩子需要进行笔面试,家长也需要面试,一不小心家长就会拖后腿。

所以,有意向的新港家庭一定要提前1-2年进行规划准备,特别是孩子的英语能力和综合素质需要尽早提高。有对香港身份规划及DSE考试最新动态感兴趣的家长可以添加老师咨询领取资料。

利好新港家庭

根据香港政府的最新统计,截至2024年10月在过去22个月内,已经有16万人才带着家人来到香港工作和生活。

换句话说,平均每个月就有7,000名受养人前往香港插班,这一趋势表明香港正在成为越来越多高端人才及其家庭的目的地。

近年来,香港政府为吸引更多的投资和人才,持续加码“高才通”计划。

例如,2024年10月16日发布的《施政报告》就更新了相关政策,新增了内地百强名校的9所大学,同时将高才通计划A类签证的首次续签期限从原来的2年延长至3年。

这些措施大大提升了香港对高端人才的吸引力,也意味着更多“人才子女”将赴港升学。

为了解决赴港人才的后顾之忧,香港政府也不遗余力地推出利好政策、提供良好的配套设施,以解决人才子女的教育问题。

根据教育局的统计数据,目前香港共有54间国际学校,学位的平均占用率已经达到了92%。

随着汉基国际学校和包玉刚实验学校的扩建计划推进,两所学校合计新增约1000个学额,为人才子女提供了更多入学机会,也缓解了不少家庭对入学名额的焦虑。

此外,香港政府对“本地生”定义的调整并没有发生太大变化,仍然承认人才子女只要持有香港身份证,就可视为本地生。

这意味着,人才子女可以继续享受香港本地生的教育资源和政策优惠。

值得注意的是,部分家庭可能会面临学费上涨的问题。

总而言之,香港国际学校和教育体系正在逐步“满足”这一波新的赴港人才潮,无论是学位供应还是本地生定义都将得到进一步的优化。