中外合作办学最早出现在改革开放初期。20世纪80年代中期,中国人民大学、复旦大学、南京大学等高校率先与美国高校合作举办学位班和研究中心,这些合作项目成为早期中外合作办学的典型范例。随后,中外合作办学机构在80年代后期至90年代初期逐渐增多。

为规范对外教育交流与合作活动,1995年1月,原国家教委发布了《中外合作办学暂行规定》,这一政策文件为中外合作办学的规范化发展奠定了基础。

2003年3月颁布实施的《中外合作办学条例》,对进一步扩大教育对外开放,规范中外合作办学活动提供了法律依据。

2004年3月,教育部颁布的《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》进一步细化了有关管理制度和措施。

到2024年底,全国高等教育中外合作办学机构和项目共有2500多个,其中本科以上办学机构和项目超过1500个。

中外合作办学作为推动教育国际化和促进国际优质教育资源本土融合的重要桥梁,历经数十年稳健发展,成效显著。这一模式最初在高等教育领域“破冰”,通过引入国外先进教学理念、课程体系和教育资源,助力我国高等教育提升整体水平和国际竞争力,逐渐成为连接国内外教育体系的关键纽带。

进入21世纪后,中外合作办学模式不断拓展,从高等教育延伸至基础教育,尤其在高中阶段引入了诸多国际合作课程项目。这些项目不仅拓宽了学生的国际视野,提供了多元化的学习路径,更融合中西教育优势,致力于培养具备全球意识、跨文化交流能力和创新思维的国际化人才。

广东在全国教育格局中占据重要地位,其教育发展成就显著。广东积极推动教育国际化,支持高校与港澳及国际知名高校合作办学。计划到2035年,建成服务全民终身学习的现代教育体系,全面提升教育治理效能,建成教育强省和粤港澳大湾区国际教育示范区。广东作为教育大省,其高中阶段中外合作办学在过去五年呈现出怎样的发展态势呢?

发展脉络与现状

“中外合作办学”分为“机构”与“项目”两种性质。前者常见于高等教育阶段,指经教育部批准的外国高校同中国高校在中国境内合作举办的教育机构,如宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学皆为中外合作办学机构。

后者在《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》中被界定为:“中外合作办学项目是中国教育机构与外国教育机构以不设立教育机构的方式,在学科、专业、课程等方面,合作开展的以中国公民为主要招生对象的教育教学活动”。

位于广东省江门市的广州中加柏仁学校(江门市迪生学校)是广东境内最早开设的中外合作办学项目之一。该校创建于1999年,是加拿大安大略省在中国设立的第一所海外高中。学校秉承“中加携手、共育英才”的办学宗旨,采用中西融合的教育模式,为海外侨胞子女提供学习中华优秀文化的平台,同时也为中国学生搭建通往全球教育的桥梁。

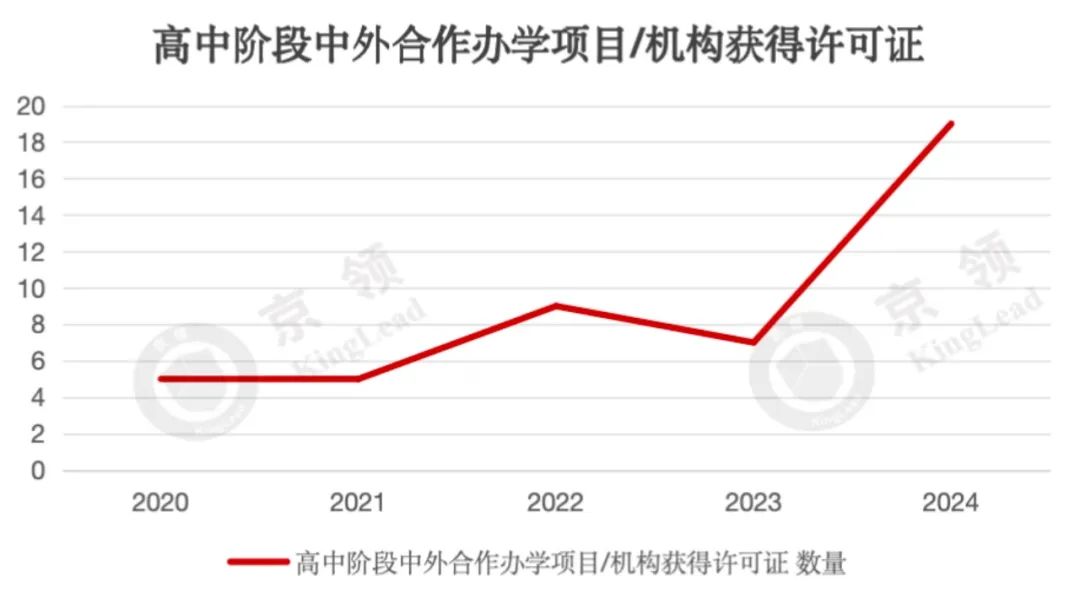

虽然具体的年度数据尚未完全公开,但从已有的信息来看,广东的中外合作办学发展迅速。近年来,广东在高中阶段的中外合作办学机构和项目数量虽然中途略有浮动,但整体呈现出增长的趋势。

据广东省教育局的许可公告显示,2020年,广东地区共有5个中外合作办学项目/机构获得许可证;2021年,有5个中外合作办学项目/机构获批;2022年,共批复了高中阶段9个中外合作办学项目/机构的许可证;2023年,共有7个广东中外合作办学项目获批继续办学;2024年,高达19个广东中外合作办学项目获批办学。

特点与优势

纵观这些中外合作办学项目/机构,我们总结出以下特点:

课程多样化

广东生的中外合作办学项目/机构与不同国家的学校合作,开展了多种中外合作办学课程,包括AP课程、A-Level课程、IBDP、OSSD、DSE等,这些课程覆盖了主流的国际教育体系,为学生提供了多样化的选择。

在课程设置上也包括两种不同方式可供学生选择。

1、引进国外高考入学资格考试评价体系或大学先修文凭课程,在毕业时通过相应的考核可以获得课程或教育证书,毕业所获文凭为国内高中文凭,但仍可凭借国际课程文凭与证书申请国外院校;

2、与国外高校签署课程、学历互认协议,学生修习国内高中课程以及所合作的外方高中课程,在毕业时可获得中方与外方两张高中文凭。

丰富的课程体系与课程设置方式能够充分满足不同学生的个性化需求和留学目标。

合作对象广泛化

合作的国家和地区包括美国、英国、加拿大、日本等,合作的外方学校包括公立学校、私立学校、国际学校等,这显示了广东中外合作办学的国际化程度高,能够引入不同国家和地区的优质教育资源,从而能够在更广泛的区域里选择合作伙伴,为学生提供更广泛的教育资源。

地区集中性

中外合作办学项目在广东省的地区分布主要集中在广州。具体来看,2023年广州市纳入中招系统的中外合作办学项目有多个,包括广东实验中学、广东华侨中学、广东实验中学越秀学校、广州市实验外语学校、广州市黄广中学等。广州一地数量多达17个,占总数量的85%,进一步证实了中外合作办学项目在广东省的地区分布集中的特点。

公立与民办并重

广东的中外合作办学学校既有公立国际部,也有民办国际学校。如广东实验中学、广东广雅中学、广州市执信中学等,它们凭借其优质的教育资源和良好的社会声誉,吸引了大量学生。例如,广东实验中学的省实中美课程(省实AP)为广东省教育厅首批批准的中外合作办学项目,2023年正式纳入中考招生系统,引进美国高端优质的教学体系并有机地融合学校优质教育资源,对接国际化人才培养标准。

而民办学校则在课程创新和国际化办学模式上更具灵活性,如广州天省实验学校。这些学校能够更快速地引入国际先进的教育理念和技术,为学生提供个性化的学习体验。这种公立与民办并重的办学模式,不仅丰富了广东中外合作办学的多样性,也为不同需求的学生提供了自由选择的空间。

面临的挑战

1、国际学校进入淘汰赛,竞争压力增大

国际学校行业已经步入一场激烈的淘汰赛。不论是一般国际学校还是中外合作办学高中,唯有那些能够持续创新、保持高质量办学、并精准对接国际教育趋势的头部名校,方能在这场没有硝烟的战争中生存并实现可持续发展。随着中外合作办学的不断发展,广东的国际学校也面临着激烈的竞争。一方面,老牌名校凭借其多年的办学经验和良好的口碑,占据了较大的市场份额;另一方面,新建校不断涌现,如何在竞争中脱颖而出,成为广东中外合作办学学校面临的重要问题。

2、教育资源整合难度大

广东的教育资源丰富,但如何将引进的国外优质教育资源与本地教育资源进行有效整合,是一个亟待解决的问题。一些学校在引进国外课程时,未能充分考虑本地学生的学习特点和教育需求,导致课程实施效果不佳。例如,学生的英语应用能力参差不齐,成为教学效果和人才培养目标的主要制约因素。此外,教学质量保障与监控体系也需要进一步完善。

此外,师资队伍的建设也是广东中外合作办学需要关注的重点。在师资队伍建设方面,优秀的中外教师资队伍是保证教学质量的关键。广东在建设具有国外教育背景和双语课程教学经验的师资队伍方面取得了一定成效。然而,目前广东在这方面仍存在一定的不足,高水平的师资队伍建设还存在一些问题,如中方教师外语水平、教师队伍结构、政策保障力度等方面。

为提升教学质量,广东需要继续创新教学经验交流会、教师公开示范课等多种形式的师资队伍建设方法。同时,大力推进教学内容和方法的改革,突破以知识传授为中心的传统教学模式,探索以能力培养为主的教学模式,推进启发式教学、实践式教学等教学方法进课堂,建立有中外合作办学特色的课程教学和管理方法,以提高教育质量和满足学生的需求。

3、优质教育资源定位不够准确

在审视国内中外合作办学高中的发展历程时,不难发现,一些学校因未能成功地将国外优质教育资源转化为符合本土需求的教育资源而遭遇淘汰,面临倒闭或更换合作方的困境。这些学校没有实现教育资源的有效本土化,从而偏离了人才培养的目标。归根结底,问题在于对优质教育资源的定位不准确,导致引进不足。这种情况主要表现在以下几个方面:

·一些学校在引进国外教育资源时,未能进行必要的本土化调整,直接将其应用于教学实践中。这种做法导致引进的教育资源与学校的建设目标不匹配,使得本土化建设的方向出现了偏差。

·在学校尝试进行本土化建设的过程中,有时会错误地将引进的教育资源视为最高标准,从而忽视了学校现有教育资源的价值。这种倾向使得本土化建设变成了一种机械的模仿,而非真正的融合与创新。

·一些学校在本土化建设中未能充分发挥优质教育资源的积极作用,仅仅将其作为中外合作办学的表面装饰,导致这些宝贵的资源未能得到有效利用,造成了资源的浪费。

中外合作办学高中要想成功,关键在于如何准确定位并有效利用国外优质教育资源,实现教育资源的本土化,使之与学校的人才培养目标相匹配。这需要学校在引进教育资源时进行深思熟虑的规划,以及在实施过程中不断调整和优化,确保教育资源能够得到充分利用,发挥其应有的作用。

未来展望

广东的中外合作办学在过去五年取得了显著成绩,但也面临着诸多挑战。未来,广东需要进一步加大引进吸收国外优质教育资源的力度,深化消化融合国外优质教育资源的深度,拓宽转化辐射国外优质教育资源的广度。同时,要加强师资队伍建设,优化课程设置,提高教学质量,为学生提供更加优质的教育服务。

在政策层面,教育主管部门应加强对中外合作办学的监管,完善相关政策措施,为中外合作办学的发展创造良好的政策环境。此外,广东还应加强与其他地区的交流与合作,借鉴先进经验,推动中外合作办学的可持续发展。

广东的中外合作办学在过去五年中已经奠定了良好的基础,未来的发展前景广阔。只要能够有效应对挑战,充分发挥自身优势,广东的中外合作办学必将在培养国际化人才、推动教育国际化进程中发挥更大的作用。