“大一拼命刷绩点,大二狂卷竞赛,大三突击发论文”——这是许多大学生对保研规划的刻板印象。但现实中,这样的“三段式”流程真的能保证保研成功吗?

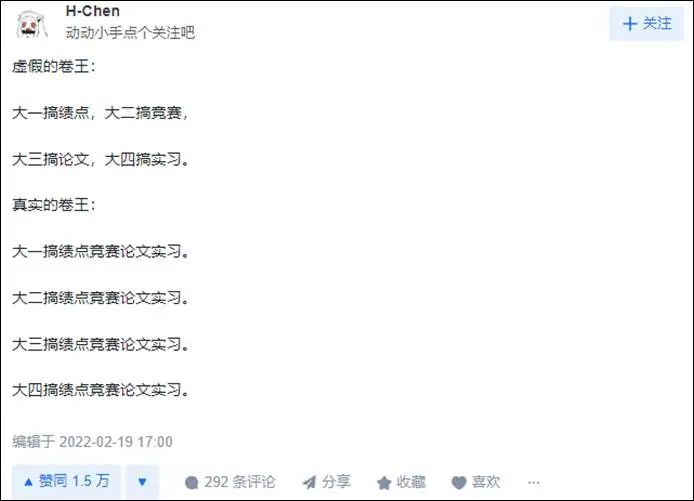

一位上岸北大直博的学长坦言:“如果真按这个公式走,可能连本校保研资格都拿不到。”

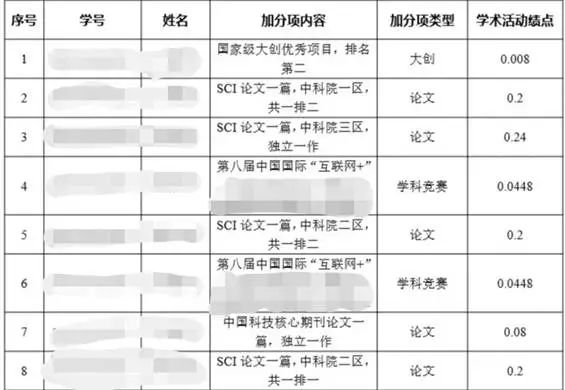

图源:小红书

01该流程的不合理性

(一)低估了卷王同学们的竞争程度

作为过来人,大四最终的保研名单里,既有大一名不见经传、成绩中等的同学,在大二开始走出迷茫、奋起直追,成功跻身的;也有大一绩点排名第一的同学在大二大三精力分散一掉再掉的。

大学里的“卷王”们不会局限于某个年级,他们在各个阶段都会全力以赴。如果只在大一拼命刷绩点,而忽视了持续的重要性,可能会在激烈的竞争中逐渐落后。

(二)低估了竞赛拿奖的难度

竞赛不是说参加就能拿奖的。很多人在高中就已经有了相关的竞赛经验,准备时间远超大学阶段。大二才开始参与竞赛,如果没有足够的准备和积累,很难在众多有经验的选手中脱颖而出。

例如,数学建模竞赛是一项需要扎实数学基础和编程能力的竞赛,很多同学在高中就已经开始学习编程相关的知识和技能,大学阶段继续深入研究,形成了较强的竞争力。而大二才开始接触这类竞赛的同学,可能会因为基础薄弱和经验不足而难以取得好成绩。

(三)忽视了论文发表的前期积累

大三才开始考虑发论文,时间上过于紧张。如果绩点不高或者和老师不熟,连进入实验室的机会都很难获得。而那些提前一年甚至两年进入实验室的同学,都不一定能顺利做出成果,大三才起步难度可想而知。

如果大三才开始准备论文,可能会因为时间不足而无法完成这些环节,导致论文质量不高,甚至无法按时发表。或者只是发表在校刊这种影响力较小的刊物上,对于保研的助力也十分有限。

只有尽早进入实验室,经过长时间的积淀,才更有机会做出有价值的成果,发表高质量的论文,否则很可能只是去实验室打杂,最终被淘汰。

(四)未考虑专业差特性与个体差异

不同专业的保研要求和侧重点存在很大差异,每个学生的兴趣和优势也各不相同。然对于一些实践性较强的专业,如工科类专业,可能从大一就需要参与实践项目和科研活动,积累实践经验;而对于文科类专业,可能更注重阅读量的积累和学术思维的培养,从大二开始参与学术研究更为合适。如果不根据自身情况和专业特点进行调整,很容易走弯路。

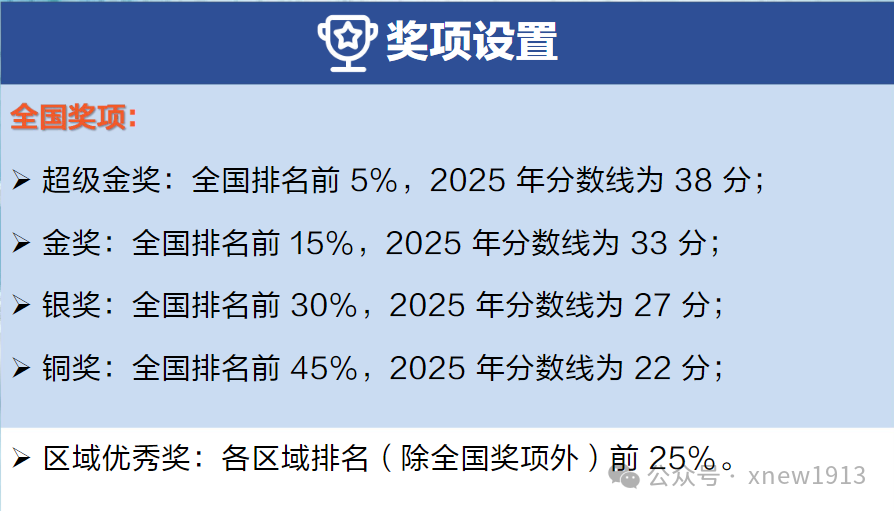

图源:小红书

02更适用的保研流程

大一绩点+为科研竞赛做准备

大二大三绩点+竞赛+论文

(一)大一:绩点是根基,但远不止于此

1、绩点的决定性地位

保研资格的核心评判标准是综合成绩排名,尤其是前六学期的加权平均分。例如,某985高校经济学院的保研规则中,成绩占比高达90%。

技巧和误区:

(1)高学分课程优先:大一的数学、英语等课程学分高,需重点攻克,如微积分、线性代数等。这些课程不仅对后续专业课程学习有着重要的基础作用,而且在绩点计算中占比较大,学好这些课程能够有效提升整体绩点。

(2)避免“突击学习”:某保研清华的老师分享:“期末熬夜冲刺可能拿到85分,但平时扎实学习能稳定在90+,后者更利于长期排名”。

突击学习虽然可能在短期内取得一定的成绩,但不利于对知识的深入理解和长期记忆,导致专业基础不牢。这可能导致在保研面试中,面对专业问题时无法深入回答,暴露知识掌握不扎实的问题。而扎实的平时学习能够确保在多次考试中稳定发挥,从而在综合成绩排名中占据优势。

2、被忽视的“隐性任务”

(1)英语能力:四六级成绩是保研隐形门槛,部分顶尖院校(如复旦、浙大)要求六级500+,甚至雅思6.5/托福90+。良好的英语能力不仅在保研过程中是重要的加分项,而且在后续的学术研究和国际交流中也是必不可少的工具。

(2)科研启蒙:大一下学期可联系导师参与课题组打杂,积累基础科研技能,如文献检索、数据整理等。提前接触科研工作,能够培养科研思维和实践能力,为后续深入参与科研项目和撰写论文打下基础。

(3)竞赛资源:第一次参赛的小白是很难拿奖的,我们需要提前参赛、积累竞赛经验,把该踩的坑都踩过一遍,然后好好分析经验教训,重新规划,才能在大二大三的竞赛中加大拿下国省奖的概率。

3、大一误区警示

只盯着绩点而忽略其他,可能错失竞赛和科研的早期积累机会!某211学生因大一只顾刷分,大二竞赛时因缺乏经验屡屡失利。

保研是一个综合素质的考量,不能只注重绩点而忽视了其他方面的发展,应在大一就开始全面规划,平衡好学业、科研和竞赛的关系。

图源:小红书

(二)大二:竞赛与科研的双线战场

1、竞赛选择:质量>数量

(1)专注于高含金量竞赛:如数学建模(美赛/国赛)、挑战杯、“互联网+”创业赛等,省级以上奖项才能显著加分。

(2)避免“无效参赛”,敢于取舍:校级竞赛除非能稳拿一等奖,否则不如专注1-2个国家级项目。选择竞赛时要注重竞赛的含金量和与自己专业及未来发展方向的契合度,有针对性地参与竞赛,才能在保研中获得更大的收益。

2、科研入门:从“打杂”到“主导”

(1)课题选择:大二可尝试校级大创项目,优先选择与目标保研方向相关的课题,如经济学实证分析、计算机算法优化等。选择与保研方向相关的课题,能够为后续的论文撰写和保研面试提供有力的支持,展现自己在专业领域的研究潜力和成果。

(2)论文发表:论文发表是保研的重要加分项,提前准备论文初稿,能够在大三时有更多的时间进行修改和完善,提高论文的质量和发表的可能性。

(3)案例参考:某学长在大二完成市场调查大赛并参与校级大创,为后续论文写作奠定基础。通过参与竞赛和科研项目,积累了丰富的实践经验和数据资源,为论文的撰写提供了充足的素材和思路。

(三)大三:论文与夏令营的决胜局

1、论文:保研的“硬通货”

(1)时间规划:理想节奏是大三上学期完成选题和数据分析/实验,寒假打磨论文,次年3月投递学术论坛。只有留出足够的时间进行深入研究和反复修改,才能提高论文的质量和发表的可能性。

(2)避免“数据堆砌”:某教授指出:“论文的核心是讲好一个学术故事,逻辑比复杂模型更重要。”论文的重点在于清晰地阐述研究问题、研究方法和研究结果,以及它们之间的逻辑关系,而不是简单地堆砌数据和模型。

2、夏令营:信息战与策略战

(1)关键时间节点:

3-5月:准备个人陈述、推荐信、成绩单等材料。把握好夏令营的关键时间节点,提前打磨好相关材料,才能跨过第一道门槛。

6-8月:参营考核,部分顶尖院校设有笔试环节,考察专业核心课程。此时专业基础是否扎实,便能拉开很大差距。

(2)面试技巧:

英语口语:提前准备1分钟英文自我介绍,并模拟高频问题。

逻辑表达:采用“结论→分点论证→总结”结构,避免冗长铺垫。

(3)血泪教训

一位同学因未及时关注夏令营通知,错过清华经管的第一批报名,最终只能竞争第二批名额。

夏令营的信息获取和申请策略非常重要,到时候我们的时间和节奏会非常紧张,期末复习+科研竞赛+夏令营投递多手抓,真的会焦头烂额……一定要多做准备、提早准备,及时关注目标院校的夏令营通知,合理规划申请时间。

图源:小红书

03定制你的保研时间线

综合版规划建议(以四年制为例):

大一:稳住绩点(前10%)+通过四六级(目标六级550+)+接触科研、竞赛的基础。

大二:冲击1-2个国家级竞赛+开展大创项目。

大三上:完成论文初稿+关注夏令营信息。

大三下:稳住最后一期绩点,参营冲刺。

大四:确认保研资格+系统填报(一般9月28日国家推免系统开放)。

写在最后:

不要一味照搬/复刻成功学长老师的经验,保研没有标准答案,唯有动态进化。

“大一绩点,大二竞赛,大三论文”更像是一个参考框架,而非固定公式。真正的赢家,往往是那些早规划、懂调整、敢取舍的人。