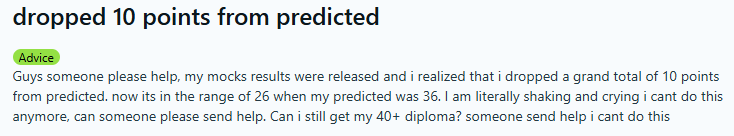

去年9月27日,国资委官宣了一条重磅消息:到2025年,国有企业将全面推行末等调整和不胜任退出制度。这一决定在就业环境一年不如一年的背景下,犹如一记重锤,直击国企“铁饭碗”的神话。

图源:中国新闻社公众号

可能有人会反驳,国企早已不是“铁饭碗”,现在称得上“铁饭碗”的只有公务员和事业编。这一观点并没有问题,不过需要明确的是,尽管近年来国企的稳定性已不如过去,但相较于大多数民营企业,国企依然在稳定性、福利保障以及社会地位等方面保持着相对优势。正因如此,国企仍是许多学生和家长眼中排名靠前的就业去向。

01、制度的实施背景和深层逻辑

01实施背景

值得注意的是,国企的末等调整和不胜任退出制度其实早就开始实施了。2020-2022国企改革三年行动中,不少地市区就推动本地国企进行改革,并且取得了不错的效果。

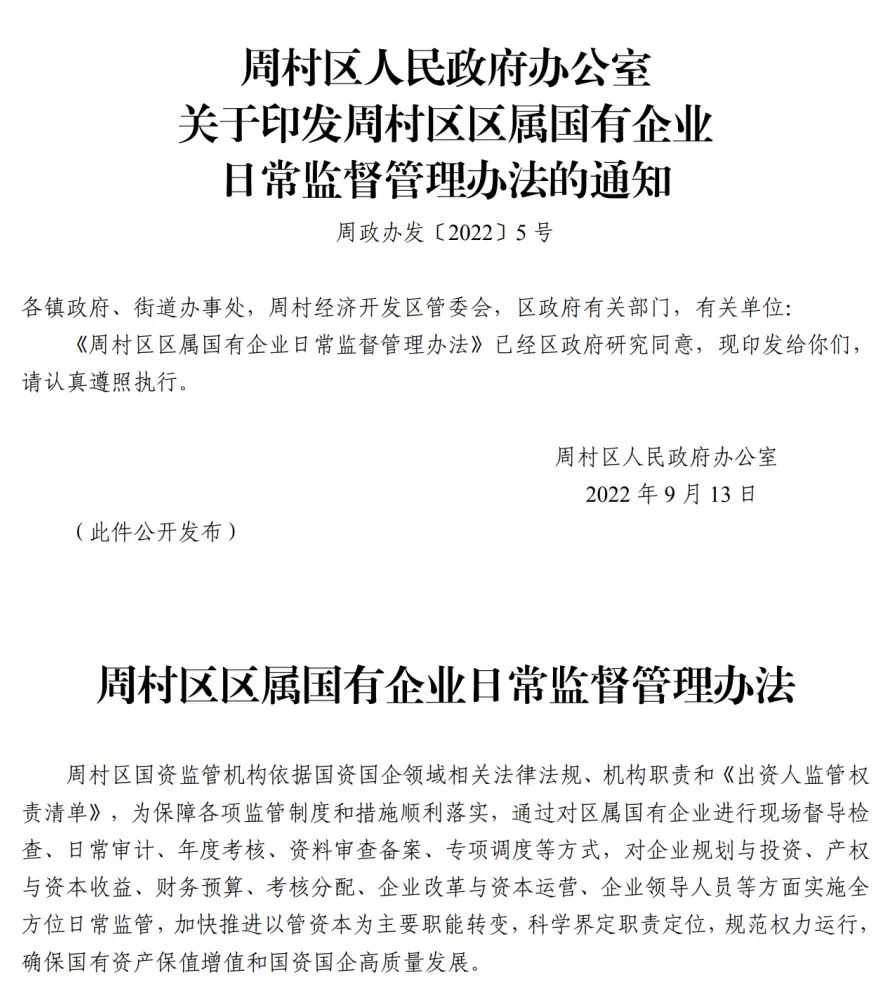

2022年山东省淄博市周村区人民政府发布的《区属国有企业日常监督管理办法》中提出要“全面推行区属国企管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出”。

图源:周村区人民政府官网

2023年深圳市国资委发布的国企优秀案例深重投集团,其中就专门提到要“坚持‘劣者汰’,敢于实行管理人员末等调整或不胜任退出”。

图源:深圳市国资委官网

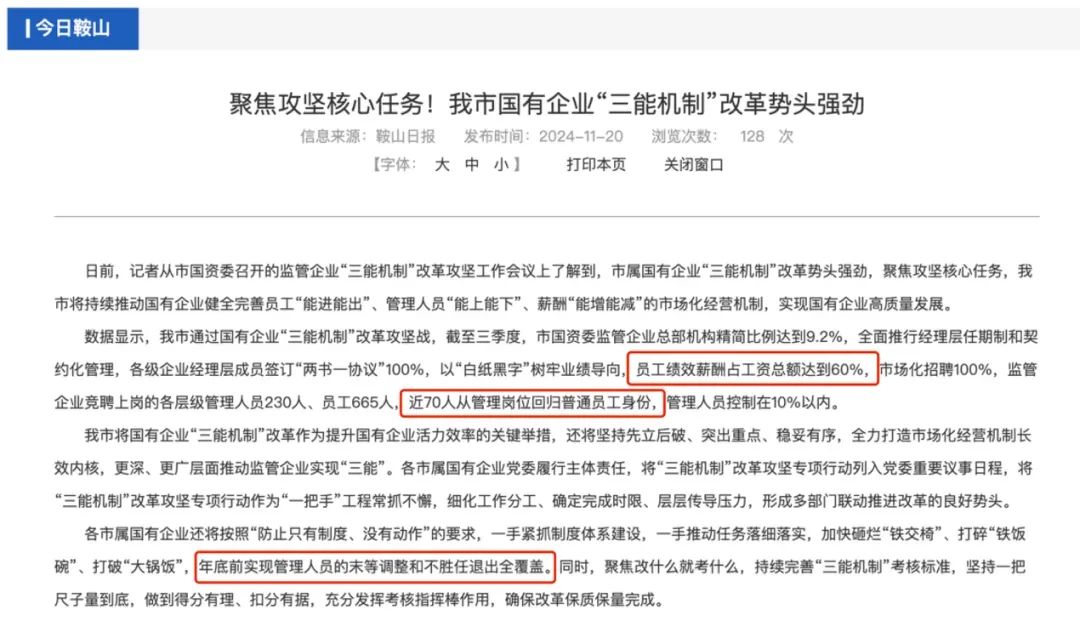

2024年辽宁省鞍山市通过末等调整制度,完成市国企近70人从管理岗位回归普通员工,并要求2024年底前完全实现国企管理人员的末等调整和不胜任退出制度。

图源:鞍山市人民政府官网

02深层逻辑

所谓“末等调整”和“不胜任退出”,实际上揭示了国企改革背后的一种核心思想:从管理上彻底打破以往的“安逸”局面,推动国企向更加市场化、绩效化的管理体制转型。

具体来说,“末等调整”指的是通过对员工进行绩效评估,将表现垫底的员工列入调整范围,员工可能会面临降职、调岗、甚至解除劳动合同的风险。而“不胜任退出”则是在员工被评定为无法胜任工作职责时,企业有权利将其淘汰。

此举的核心目的是通过“末等”与“不胜任”的双重筛选,确保员工与企业发展目标的一致性,激发企业内部的活力,提升整体竞争力。

这一制度的关键在于通过绩效考核来实现对员工的动态管理。过去的“铁饭碗”制度,虽然为员工提供了相对稳定的职位保障,但也在某种程度上束缚了员工的积极性,削弱了企业对人才的精细化管理。随着这一制度的推行,国企将更注重员工的实际贡献,推动“优胜劣汰”的机制,不再为那些表现不佳的员工提供庇护。

然而,随着“退出制”的实施,国企的“铁饭碗”形象将面临彻底的重塑。这个制度不仅意味着员工将不再享有过去“工作多年即可享有终身职位”的保障,还标志着国企管理体系进入了全新的“绩效导向”时代。从“安稳”到“竞争”,这一变革势必对求职者,尤其是大学毕业生群体,带来深远的影响。

02、国企退出制的优缺点

01优点

人才上升渠道更明确,薪资待遇更具竞争力

该制度下,员工的晋升不再依赖资历,而是与个人的实际能力和贡献直接挂钩。表现优秀的员工将能够更快地获得晋升机会,并在薪资待遇上得到相应的提升。

打破安于现状现象,推动高效协作

在许多传统国企的内部,往往会出现因安逸而导致的低效的工作氛围。随着退出制度的实施,员工将更加注重个人绩效与团队协作,这种竞争压力有助于减少无效的内耗,提升企业整体的运作效率。

增强企业适应外部市场变化的灵活性

过去,国企的内部管理往往较为僵化,缺乏应对市场变化的灵活性。随着推行以绩效为核心的管理制度,企业将能够更迅速地识别和淘汰不适应市场需求的员工,保持团队的高效性和创新性。

优化企业人才结构,促进多元化发展

这一改革有助于打破传统的“关系网”和“资历论”,促进企业人才流动,推动人才结构多元化。通过末等调整制度,企业可以确保最适合的人员在关键岗位上发挥作用,从而增强团队的整体创新能力和适应性。

02缺点

过度聚焦短期绩效,忽视员工长期发展

尽管该制度可以在短期内激发员工的工作积极性,但也有可能导致员工过度聚焦于短期业绩的提升,忽视长期的职业发展和能力积累。

可能引发工作压力和焦虑

对许多国企员工来说,尤其是那些习惯于稳定工作的员工而言,突然引入严格的绩效考核和退出机制可能带来较大的心理压力。

可能出现标准不清、操作不公的情况

绩效评估的主观性可能使得一些员工因人为因素被不公平地淘汰,影响制度的公正性,导致员工对制度产生不信任。同时,制度的执行可能存在一定的操作难度,特别是在对中低层员工的评估中,如何公平评判每个员工的实际贡献仍是一个挑战。

可能造成企业的“人才流失”

尽管退出制可以激励员工提升自身能力,但如果这一制度过于严格且未能有效配套辅导和支持,可能导致一些员工因无法适应新要求而选择离职。在改革初期,可能会影响到企业整体运作的稳定性。

03、关于国企就业的思考与建议

在“铁饭碗”逐步消失的背景下,国企将更加注重人才的筛选与培养,不再仅仅依赖行政命令和制度安排,而是通过科学的绩效评估体系,引导员工发挥最大潜力。面对“退出制”的改革,正在择业的大学生及其家长需要审慎思考职业规划,理解就业市场和企业需求的深刻变化。

国企的稳定性正在转变过去,许多家长对国企有着较高的认同感,认为孩子进入国企意味着稳定,基本可以安稳度过职业生涯。然而,随着“退出制”的实施,无论是职位晋升,还是薪资水平,都不再由资历和工龄决定,而是更依赖于个人的业绩和贡

献。因此,想选择国企的大学生要意识到,躺平已不可行,国企的职业路径将更加市场化,只有具备持续成长能力的员工才能长期占据有利位置。

能力成为决定职业发展的核心因素随着竞争加剧,国企对员工的要求逐渐提升,考核标准也将更多元化。未来,国企的“卷”将与民企不相上下,特别是在人才选拔和管理上。简而言之,能力、创新和效率将成为国企员工的核心竞争力,而企业能够提供的“保障”,可能仅剩下较为稳定的市场地位和较低的风险。

家长应引导孩子面对变革,提升竞争力家长在引导孩子就业时,应帮助孩子明确职业目标,鼓励他们以市场化的眼光看待国企的职业发展前景。在这个变革的时代,“稳定”不等于“安逸”,“成功”不等于“不变”。

大学生和家长需要共同认识到,未来的职场竞争将愈发激烈,只有通过持续学习、积累经验、提升综合素质,才能在这场“人才选拔”中脱颖而出。

写在最后

从“稳定”到“绩效”导向的转变,既是对国企的深刻要求,也是对每一个即将进入职场的学生提出的更高要求。对于家长和学生而言,这不仅是重新评估国企就业前景的时刻,也是反思个人职业发展路径的关键时刻。只有主动适应变革,提升竞争力,才能在未来的职场中把握机遇,立足长远。

最后,小科了解到,北京事业单位近期的各类会议中不止一次提到“事业单位转企”的相关内容。结合国企的改革,大家也不免热议这到底是预告还是敲打?未来是否还会存在实际意义上的“铁饭碗”工作?欢迎大家在评论区讨论,发表看法。