随着美本放榜的落幕,一场突如其来的噩耗可以说惊动了无数留学家庭。

一位就读于全美顶尖私立寄宿高中Phillips Academy Andover的韩裔男孩,在Ivy Day遭遇藤校全拒后,选择自杀。

据目前爆料的信息来看,这位学生非常优秀,堪称同辈中的佼佼者,SAT斩获1580的高分,手握18门AP满分课程,智商测试达到145。不仅如此,他的课外活动同样出色,在学校各项活动中表现亮眼。

然而,就是这样一位背景优秀到无可挑剔的学生,却被无数顶尖大学拒之门外。放榜后,他给母亲发了一条消息“Mom, I am sorry…”,最后结束自己鲜活的生命。

这场悲剧令人唏嘘,但也不免让人思考:

美本申请真的是玄学?藤校Top30究竟想要怎样的学生?

01、标化成绩水涨船高,但却并非唯一衡量标准。

在这场悲剧的背后,是美本申请竞争的白热化现状。

如今,对于申请美国Top30的中国学生来说,SAT1550+、托福110+几乎是人手一个的标配。许多学生看到自己手握高分,就可以Top30保底,甚至冲击藤校。然而,从学术竞争力的角度来看,标化分数并不是名校唯一的考量因素。

一位哥伦比亚大学的招生官曾经记录了他审阅申请材料的全过程,并且计算了每个环节所花费的时间——17分钟!

他总共花费了17分钟审阅了这位同学全部的资料,包括因为遇到了一个小小的问题而导致重新计算多花的2分钟。因此平均下来,招生官看完一个学生的申请材料只需要15分钟。而GPA和标化成绩,就是第一道门槛。

在他的日记中甚至直接提到——“审阅从GPA最高的学生开始进行”。所以,越是排在前面的学生越能得到招生官全情的投入,而GPA就决定了你“爱的号码牌”的数字。

因此,想要在美本申请中脱颖而出,不仅要取得不错的标化分数,日常也要稳扎稳打,肯下功夫。

02、稳固GPA大后方,提升学术竞争力。

国内的高考是“一考定终身”,英国大学也相对更关注大考成绩,但美国大学更希望看到孩子在学校持久的表现,所以从上高中开始,学生所有的学术表现都会计入到考察的范围之内!

通常来说,美国大学要求大家提供从9年级开始的GPA成绩,也就是说这是一场持久的耐力跑,而非申请前的冲刺跑,即便是在距离申请非常遥远的时候不小心得到一个B或者C,也会对未来的申请有影响,这也就是我们为什么说“GPA管理”而非“GPA冲刺”👇

IB:平时表现影响深远,重视“每一次测验的分数管理”。

IB课程强调学生两年内持续稳定的学术表现,无论是国际学校内部排名,还是大学递交预测分(Predicted Grade)参考,每一次单元测验、期中期末考试、IA写作成绩都会对整体表现产生深远影响。

美国大学尤其看重G9-G12四年中的成绩曲线,很多学校要求提交G10和G11完整成绩单,并以DP1为录取参考核心。哪怕是G11早期一次小测试拿到5(满分7),都会影响老师的预测分与最终推荐信内容。举一个简单的例子:

某DP1学生在期中考试数学AA成绩为6,期末成绩为7,IA为满分,这门课的总评往往不能拿到7,即便后期表现优异,前期成绩也不能忽视。

因此在IB中我们常说:“不是一次拿7就可以,而是每次考试都要有7的准备。”

Tip

机构建议:

从G10下学期起就要建立每科“考后反思+错题记录+分数追踪”机制,确保稳定输出,为12年预测分打下坚实基础。

AP:合理选择课程,关注“加权GPA”的策略搭配。

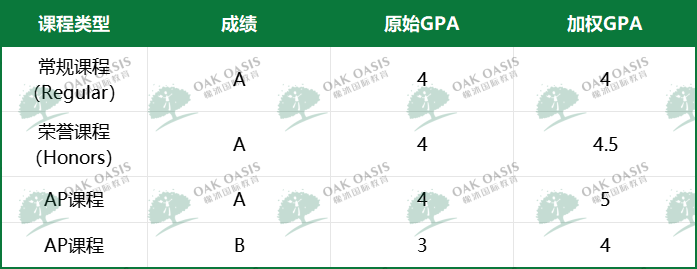

AP课程与GPA密切挂钩,尤其在美高/国际体系中:

GPA(加权)= 选课策略 + 分数表现

不同课程权重不同,AP课程因为挑战度高,往往会在原始GPA基础上加权0.5~1.0。比如一个B在常规课程中算3.0,但在AP课程中可能会被算作3.5甚至4.0。因此在AP阶段,“有策略地选课程 + 拿到好成绩”是拉高GPA的关键。举例说明:

可见,同样一个B分数,在AP课程中“看上去不吃亏”,所以高质量完成3-5门AP,是许多美申路线学生保持竞争力的核心。

Tip机构建议:

AP选课应结合自身学术兴趣和负荷承受力,避免盲目“堆AP”,更应注重课程深度与成绩稳定输出,才能真正做到“高GPA+高挑战”。

03、学习进度快,门门高分难,同学们需抓紧时间。

这里老师要提醒一下大家,很多学生以为IBDP的进度是两年均匀分布的,但其实并不是。

IB大部分学科通常会在11年级学完绝大多数大纲的内容,卷的学校10年级就会开始学30-40% ,11年级把整个大纲全部学完。这就意味着,新学年一开始,同学们就会面临高强度的学习任务。

同时,开学不到两个月就到了期中考试的时间。前面我们也已经强调过每场考试对最终成绩都至关重要,棋差一步可能就会导致整体GPA受到极大影响。

那么,同学们究竟该如何高效学习,应对这些挑战呢?

相比于平时紧张忙碌的学习,暑假是一段比较集中、也相对比较空闲的时间,如果进行合理的规划,是可以让各方面都达到一个集中提高的效果。