时间来到4月份,大部分计划公立转贝赛思/深国交/城市绿洲/深大师院等国际学校的家庭基本都拿到了心仪国际学校的入学录取offer。

距离8月/9月正式开学,还有三四个月的时间。不少拿到贝赛思/深国交等国际学校录取offer的家庭,陆续来咨询机构的老师们:

“公立转国际学校新生,会出现哪些问题?”

“国际学校全英文授课,孩子如何克服?”

“孩子原来在公立学校,刚拿到国际学校录取offer,需要提前做些什么准备吗?”

“公立转国际学校新生,怎么快速融入国际学校课堂及社交?避免厌学?”

......

在正式入读国际学校之前,家长及孩子非常有必要了解国际学校的课程、教学方式以及可能面临的困难等,以防止孩子出现上课听不懂,深受挫败而导致厌学,自暴自弃的情况。

今天,机构一文给大家讲清楚公立转国际学校新生将面临的问题以及对应的解决方法。

公立转国际新生,五大新挑战

很多孩子从国内学校转到国际学校后,会觉得很不适应,主要是因为这几大方面的不适应。

1)语言跟不上

国际学校普遍采用全英文或双语授课,对学生的英语听说读写能力要求较高,尤其是学术英语(如学科术语、论文写作)的掌握不足会直接影响课程理解。

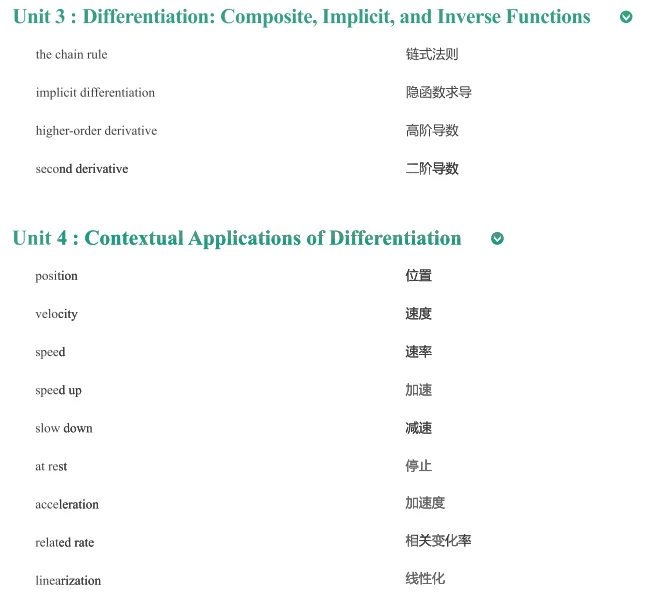

很多学生进去之后会很难适应,面对如同“天书”般的数学、科学、历史、经济等全英文学科词汇,每天都是“听不懂、看不明白、跟不上”的状态。

△晦涩难懂的学科词汇

长此以往,不要说学业进步,能跟上课程进度都是一大难题,且会对孩子的心理产生严重的打击,不利于孩子的日后心理健康。

2)学科知识范围大

国际课程与公立学校课程在知识点覆盖和难度上存在显著差异。

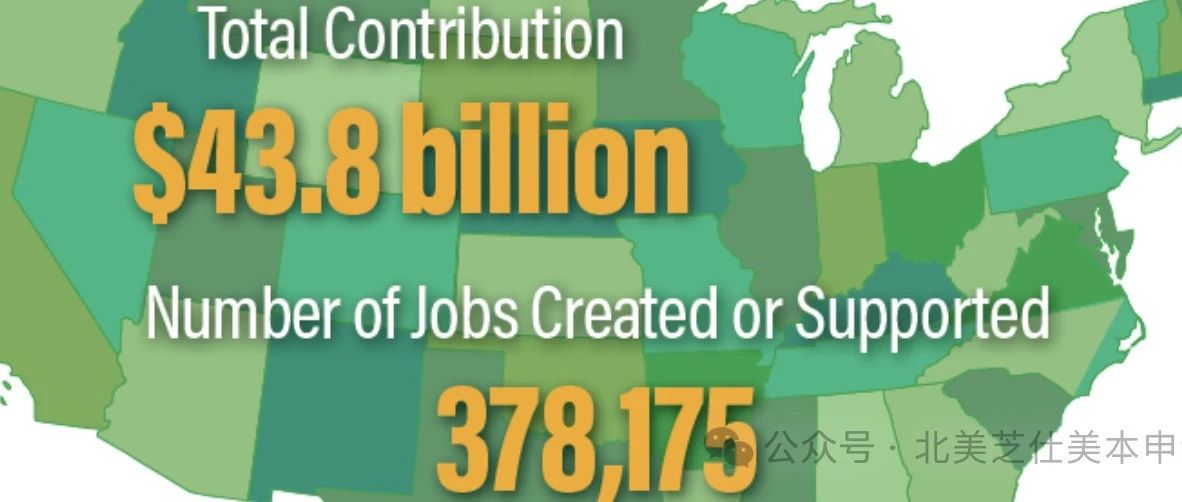

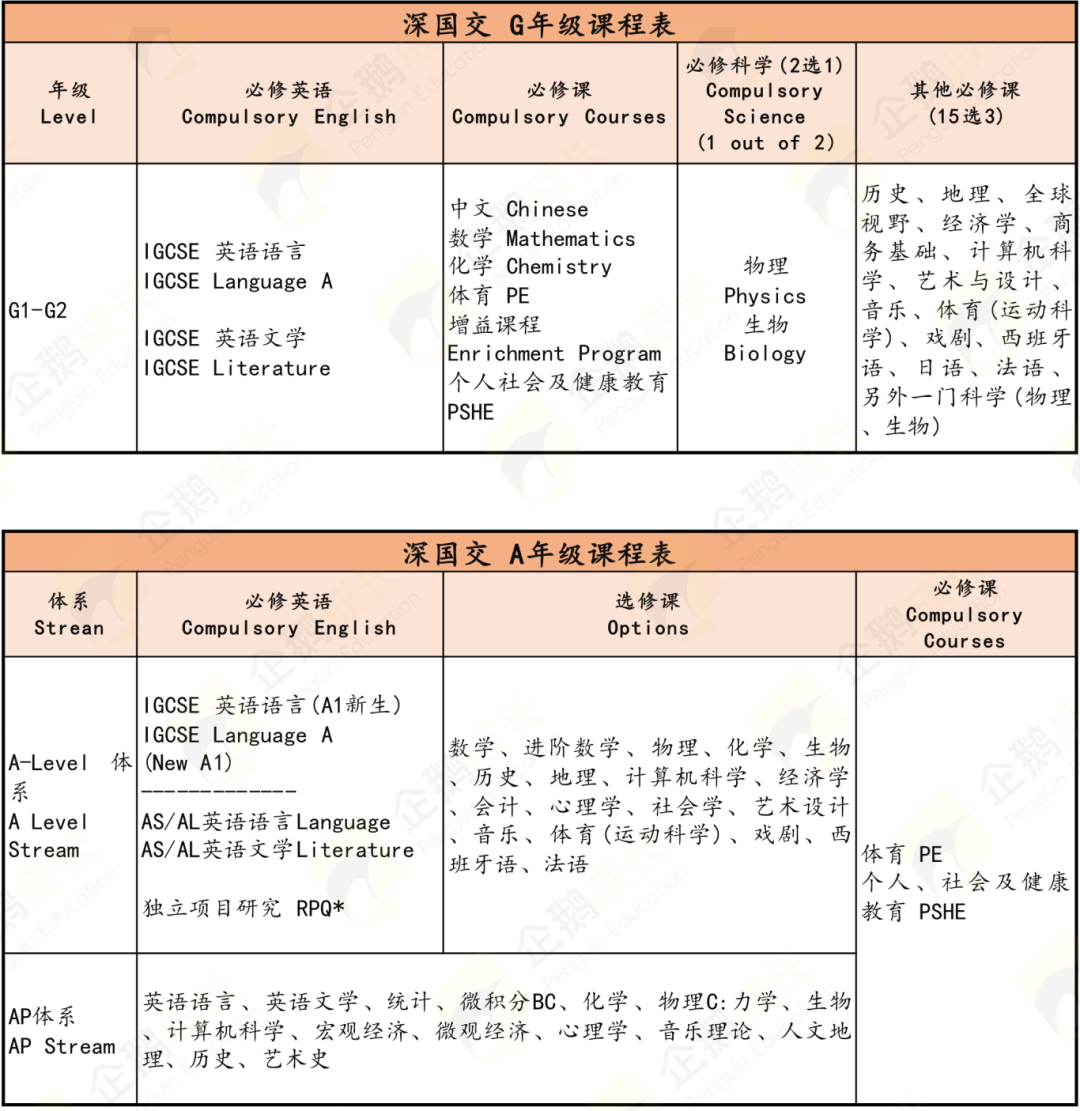

就拿AP、A-level、IB课程来说,每个体系内含的学习科目多达几十门,远超体制内的语数外、理化生、政史地,甚至会包含很多大学科目,例如经济学、微积分、世界历史、艺术类、设计类等等,学科知识覆盖范围广、跨度非常大。

如深国交2025学年高中四年的课程设置:

对没有提前学习过的学生来说,这就是一个超前跨越,无论是从知识积累、学科认知、专业素养、课程吸收上来说,都是一个量变和质变。

3)评分标准变得多样化了

国内学校主要看考试成绩,分数高就是学得好。但国际学校除了考试,还会看你在课堂上的表现、作业完成得怎么样、团队合作好不好等等,这样评价更全面。

例如,贝赛思的GPA主要分为两部分:成绩的70%来自于该学年四个评分阶段的综合平均分,另外30%来自于学年末的综合考试成绩。

具体构成因素包括各种标准化考试成绩、课堂测试、课堂表现、出勤率、家庭作业、项目学习、实验室考察等。

这是因为全球顶尖高校(如美国常春藤、英国G5)普遍采用“多元录取”模式,不仅看标准化考试成绩(如SAT、ACT),还纳入GPA、推荐信、课外活动、个人陈述等多维度评估。

4)授课模式由被动转为主动

公立学校教学模式较为传统,以教师讲授为主,学生的学习相对被动,注重知识的积累和记忆。

国际学校强调学生的自主学习和创新思维能力,采用小组讨论、项目研究、实践操作等多种互动式教学方式,鼓励学生主动探索和解决问题。

此前没有接触过这种学习模式的中国学生,在课堂上就会显得更加腼腆,甚至格格不入,如果未能及时改善,长此以往,孩子会越来越难张口、越来越自卑。

5)管理变松了

体制内上初中时,作业截止时间都是以天来计算,当天的作业当天完成,第二天早上上交。

但是在国际学校,很多作业的截止时间都是三四天甚至一周,因此需要自己制定作业计划,尽早完成学习任务,才能腾出时间投入到课外社团活动中。