Arcadia

苏州某AL学校

美国录取加州大学伯克利分校(U.S.News综排#17)、南加州大学(U.S.News综排#27)

英国录取剑桥大学

香港录取香港大学医学院

扁总是一个浪漫的现实主义者。她会被人与人之间最简单纯粹的情感所打动,也能在项目推进中毫不犹豫地扮演目标导向、雷厉风行的“狠角色”。但我知道,她对自己才是最苛刻的那一个——近乎残酷的自律,塑造了她如韩女般严苛的作息节律和“女版马斯克”般的成就轨迹。

与扁总的相识本就是一个意外,而与她相处的这两年,更让我时刻感受到“物种多样性”和“人生多样性”。时至今日,我已经习惯:让人“意外”的状态扁总本来就是她的常态,相信创意聚集地Bay Area作为她的下一个“征战”的目标,能让她玩的开心。

——机构留学负责人X

其实我在UCB放榜之前就更早知道了自己的录取结果,因为UCB一直有3个bug能让人提前知道录取情况,只是今年只剩下1个,就是登录大学网站后,如果学校给你生成了专属ID就意味着已经被录取了。

我第一次查询是在UCLA放榜那天,我先是得知自己被UCLA列入waitlist,紧接着又发现自己在UCB网站上没有专属ID,那一刻真的崩溃极了后来过了几天我再次查询后,终于在系统中确认到了自己的录取信息。不过那时的心情已经很平静了,心中只有一种“果然如此”的感觉。

升学申美,意料之外的契合

无论是升学,还是申美,命运安排我做出的选择都不在意料之中,但却又意外地适合我。

其实最开始,我并没有想过未来会走上国际教育的道路,是学校的英语老师发现我的能力很适合国际学校。在和父母商量之后,便决定升入国际高中。

由于家里毫无留学背景,面对不同的体系选择时,我们还是更倾向于相对稳妥的英国AL体系,毕竟美国多元化的环境对于我这种'留学小白'来说确实充满挑战。

然而,在尝试发表论文、做研究等科研活动后,我发现自己可能并不适合纯粹的学术道路。我的思维并没有那么严谨,也难以长期保持高强度的学术状态。相比之下,我更倾向于去见更多的人,做更多的事情,得出一些有趣的结论。美国开放包容的学术氛围,恰好与我的追求不谋而合,这也使我在留学方向的选择上产生了动摇。

X老师算是我真正决定申美的契机。当时我在参加机构组织的Oasis计划*奖学金评定,面试官就是X老师。在一番深入交流后,我发现她身上所展现出的特质,正是我当时内心渴望成为的模样。

于是在高二的时候,我正式决定加申美国,事实证明我也确实“跟对人”了!X老师在2年的升学路上成为了我的精神mentor,从各种方面影响了我,也为我拓展了升学的多种可能性。

*Oasis计划:机构倾心为想要极速成长、短时间内自我挑战美本升学的学生提供的教练式留学申请支持项目;通过面试选拔的学生将有机会认识同等优秀的同龄人,在合伙人导师的支持下,极速成长&圆梦梦校。

心理/教育/商业,不同之下的相同

应该有不少人在小的时候很喜欢和家长一起逛商场,不管是热闹的氛围还是琳琅满目的商品,总有很多引人注目的事物。我就非常喜欢观察sales和顾客之间的交流互动——那些微妙的表情变化、面对不同人时的话术转换……从那时起,我就对人与人之间的沟通行为有非常浓厚的兴趣。

从体制内转轨到国际高中后,我开始有了选择课程内容的机会,我第一眼就被心理学深深吸引,因为这与我从小关注的人际沟通有着很大的关联度。

但随着深入学习,我逐渐发现这个专业并不只是独立的学科,而是与其他学科相互交织渗透。摆脱学科界限的束缚后,我逐渐挖掘出了更多的方向:教育和商业。

在我看来,心理/教育/商业之间存在紧密的联系,这种关联性体现在他们都高度依赖沟通。

心理学和教育学侧重于向他人传递价值,从前我以为教育只是单纯的teaching,但在与X老师一起去深入研究范德堡大学的教育学专业后,我发现教育学不仅仅只是教书,其实还会涉及人力资源、资源部署等等,辐射的范围非常广泛。因此在了解之后,我反而认为教书的老师和商场里的销售性质其实很像。

而商业则是实现价值的双向交换,所以言辞表达在其中至关重要。因此,破除专业之间的壁垒,将这些方向的共同点相结合,也是我不断找寻的“创业”灵感。

发掘蓝海,活动之余的创业

有人戏称我为“女版马斯克”,虽然这个称呼有些夸张,但我认为自己确实有发掘“蓝海”的能力。

在申请准备过程中,我做了很多的尝试,明显的发现活动以及竞赛能够分为两种:一类是补齐我的短板,另一类是体现我的独特性。

但在我尝试补齐短板的过程中,发现可能并不能达到一个很好的效果。经过与X、Cathy和Sherry几位老师的深入探讨,我决定转换策略:与其费力追赶他人的赛道,不如开辟自己的航道。

由于没有竞赛经历的加持,我的申请材料主要依靠独特的活动设计支撑。这些活动的灵感源于两个核心主题——

一个是:Debunk Labeled Hopelessness 揭穿标签化绝望

这是我在教育学研究中留意到的现象:一些特殊群体,例如孤独症患者,其实普遍家境并没有那么好,但他们还要接受昂贵的治疗,这种沉重的压力往往会给家长带来绝望,同时也会为这个群体打上“绝望”的标签。而我希望通过长期、远程操控的手段,让这些看起来难以克服的绝望不再坚不可摧。

因此,我有带领朋友们一起着手制作一款教育软件,针对这些特殊群体设计,帮助他们逐渐掌握社会技能,甚至为他们的未来就业铺路。同时,我也参加了LBW夏校,去重点探索了项目的商业化路径。因为只有证明其可持续性,才能吸引更多社会力量参与。

除此之外,我也尝试在苏州当地的一个体校,帮助一些失去信心、甚至自称为“小混混”的学生重拾自信,和苏州当地人才市场展开合作,为这些学生未来的职业发展探寻更多可能。

还有一个是:Decolonization 去殖民化

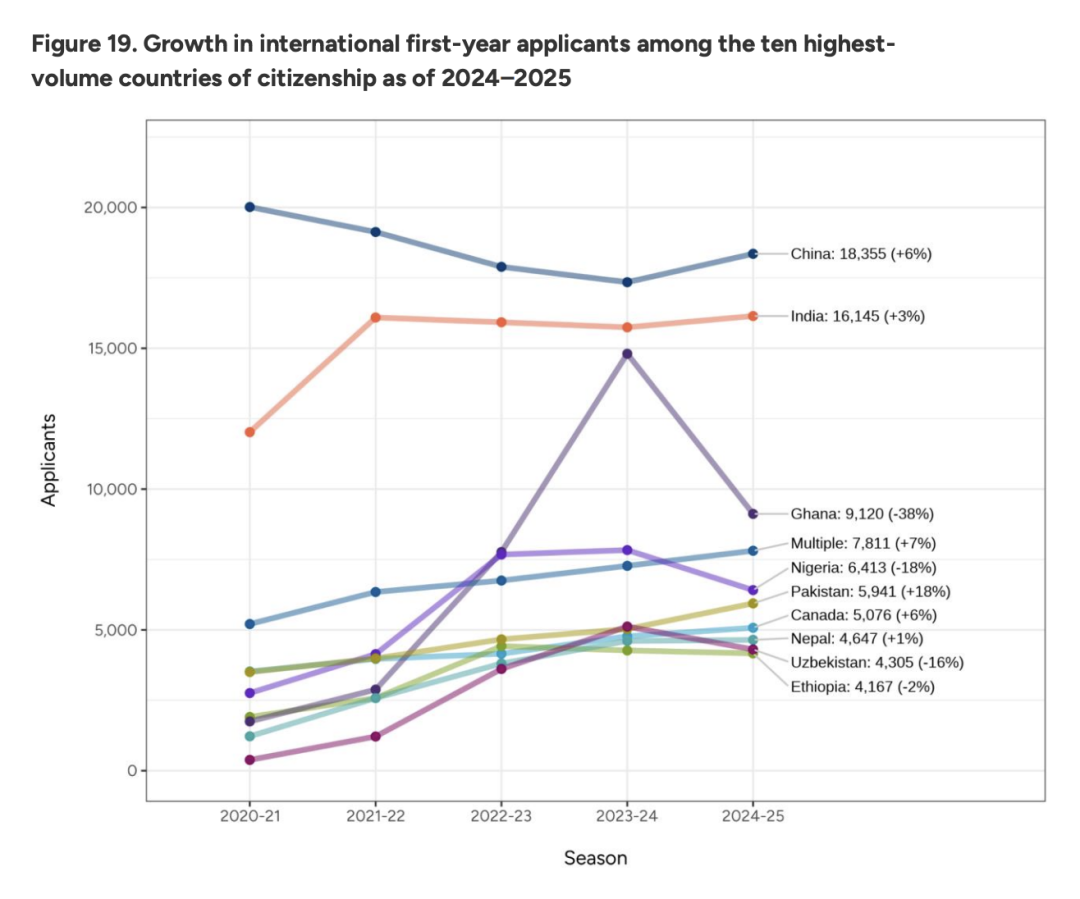

这其实是我在英国参与 EPQ 项目时探讨的主题,思索加纳和印度这两个国家在历史上去殖民化进程中面临的困境,尤其关注这些地区的孩子和教师在推行去殖民化教育时遭遇的问题。

针对这些问题,我搭建了一个平台,其目标不仅是为了消除英语取代原有语言所产生的影响,还着眼于解决这些国家在当下过度依赖殖民国家支持,尤其是在教育方面处于被动局面的问题。我尝试利用技术手段将相关事物本地化,把上层提出的理念转化为切实可行的行动方案,并且融入本土文化元素,推动去殖民化教育的发展。

这些也是我目前在不断进行的内容,我期待在美国的学习经历能帮助我进一步完善这些项目,让它们更好地发展起来,有一天能够真正的派上用场!

完美收官,申请过程的建议

尽管我的申请过程可能对于大多数人来说有些“脱于常规”,但还是有一些我认为普遍适用的经验分享给大家:

1、准备一个文档记录做过的科研+竞赛+活动

一开始在整理自己的活动时感觉非常杂,没有一个很好的主题。我会准备一个文档记录做过的科研+竞赛+活动,在总结的时候也会方便我通过类似于主旨的东西能把所有活动串起来,明确申请主题。

2、找到申请差异化所在

对于美本申请者来说,展示独特性是非常重要的。这是将自己与其他申请者区别开的关键,也是打动招生官的核心要素。

而我前面提到的活动就是一个非常独特的主题,不仅融合了我想去申请的教育学知识,还包含CS等其他的专业元素,这也能体现我对教育学的理解更加立体,有助于在申请中脱颖而出。

3、培养搜商(搜索力+执行力+判断力)

这个其实是我着重想要分享的内容,也是非常有利的经验。

我的家庭并没有办法给我任何留学的经验,因此我的大部分资源,一方面来自与老师的沟通交流,另一方面则依靠自己主动搜索。

具体来说,在做school research的时候,我会先访问自己意向大学的官网,查找undergraduate majors and minor,通过专业名称及简介筛选出感兴趣的方向。接着,查看该专业去年的课程大纲course syllabus,了解课程重点培养的技能点。例如,有的心理学专业侧重于实验研究,而有的侧重于语言研究,我就会去查看有没有我感兴趣的方向。

对我来讲,申请带给我的意义远不止申上一所很好的学校。它更像是一场自我探索,让我在其中找寻真正的认同感。就像《心灵奇旅》这部电影所传达的内容,生命的真正意义在于给他人带来快乐。

我也像电影中的主人公一样,在不断帮助他人的过程中,逐渐找到了自己灵魂的构成,享受这种与他人共鸣的美好体验。