香港中文大学(深圳)今年2月发布了2024届毕业生报告,我们重点从生源、专业分布、升学、就业四个板块的数据来看这所学校的整体情况。注意是统招(高考)毕业生,港中深是去年才开始自招的。规模港中深2018年的第一届毕业生人数是271人,2024年是1301人,6年人数增到将近四倍,要知道港中深的学费14万在国内的本科是第一梯队,从层面也反映出这几年高考形势之严峻。生源

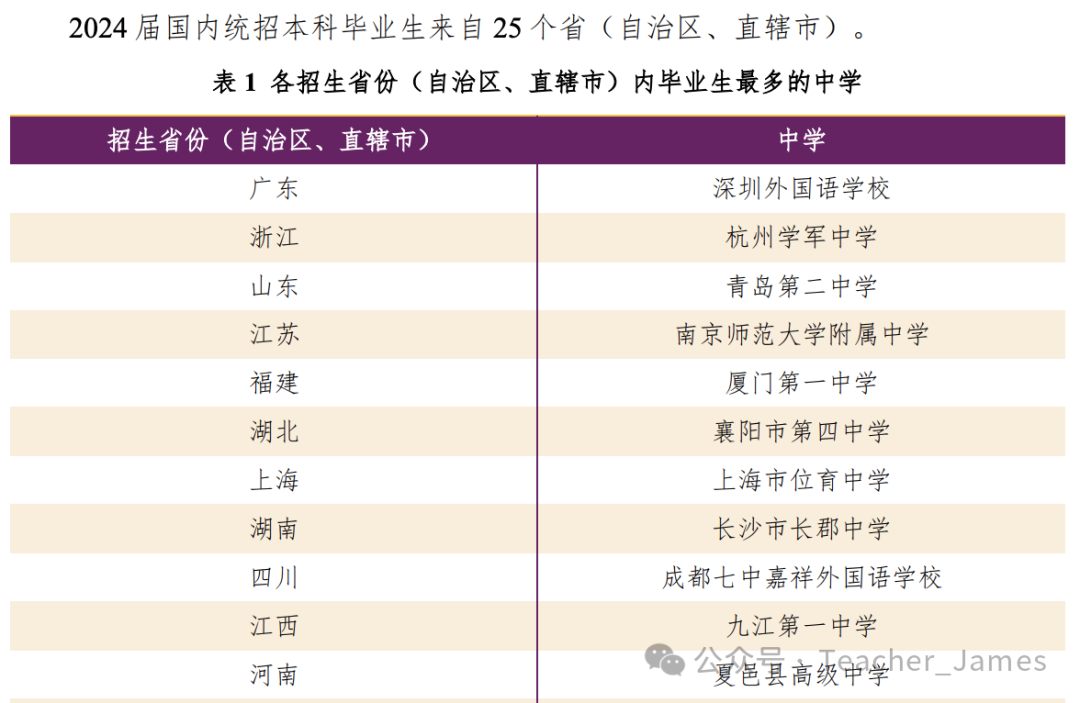

这份报告公布了这届毕业生生源最集中的学校,相当于feeder school。几个重点省市中北京最多来自于北京的交大附中,江苏是南师大附中,浙江是杭州的学军中学,广东是深圳外国语(估计可以作为深外的保底校),上海则是位育中学。这个校单对于想要去自招的同学有借鉴意义。上海的生源如果来自于排名高于位育中学的,那可以等到高考再投档,如果低于位育的可以试试自招,低分高录。专业

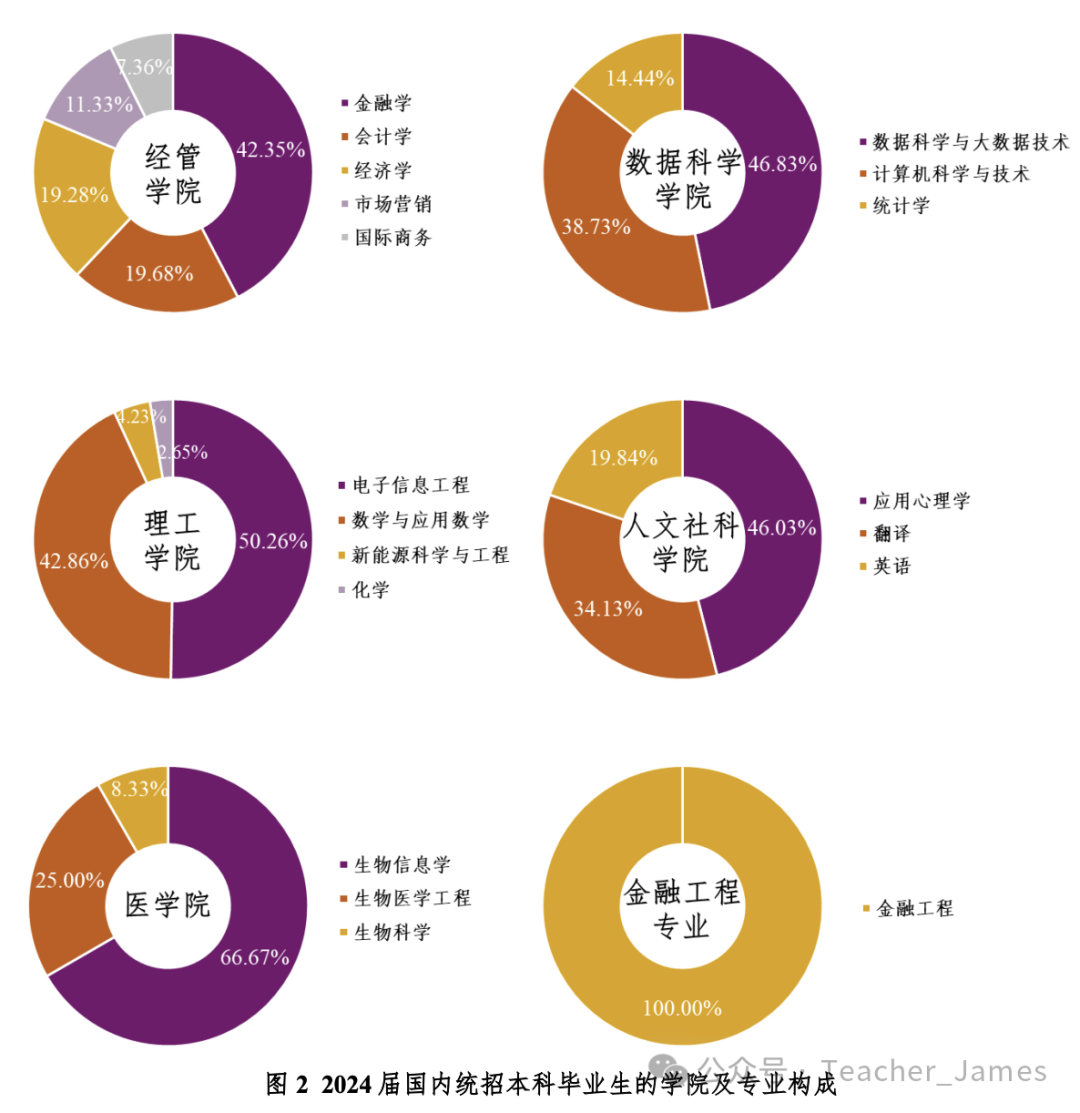

这届毕业生共分为六个学院:经管、理工、人文社科、数据、生物、金融工程。人数最多的4个专业

| 专业 | 人数 |

| 金融 | 213 |

| 金融工程 | 151 |

| 数据 | 133 |

| 计算机 | 110 |

人数最少的3个专业

| 专业 | 人数 |

| 新能源 | 8 |

| 化学 | 5 |

| 生物 | 4 |

有意思的是,排名前三的热门专业的就业率并不高,金融7%,金融工程8.6%,数据4.5%。一共497位毕业生中只有34人本科毕业就业。排名第四的计算机专业就业率相对较高,达到14%,110人毕业,15人就业。

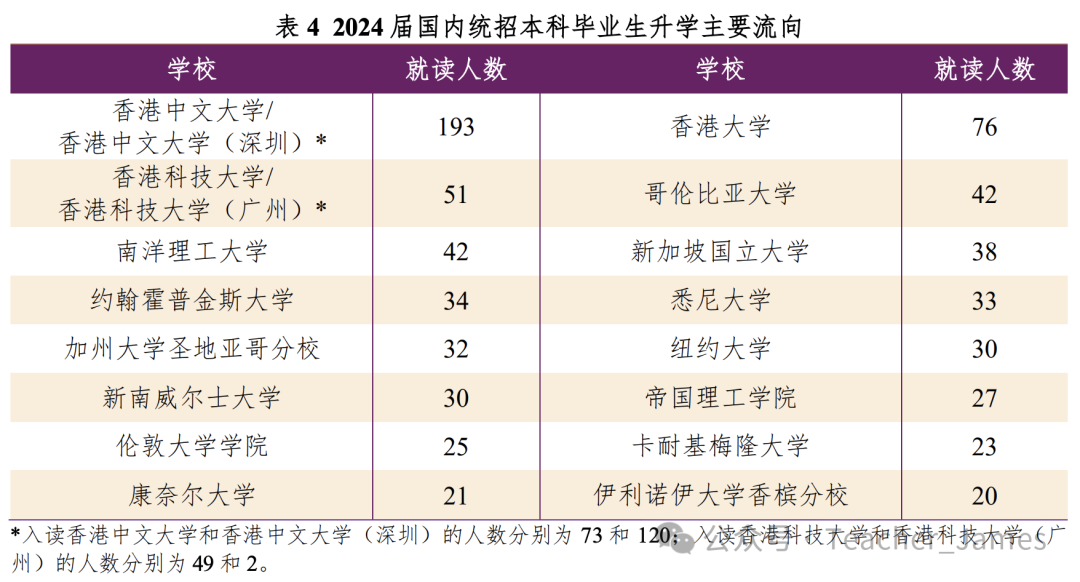

升学实际上,港中深整体的就业比例偏低(15%),其余85%继续升学,其中升学目的地排名前三的,毫无疑问,是香港的三所大学。

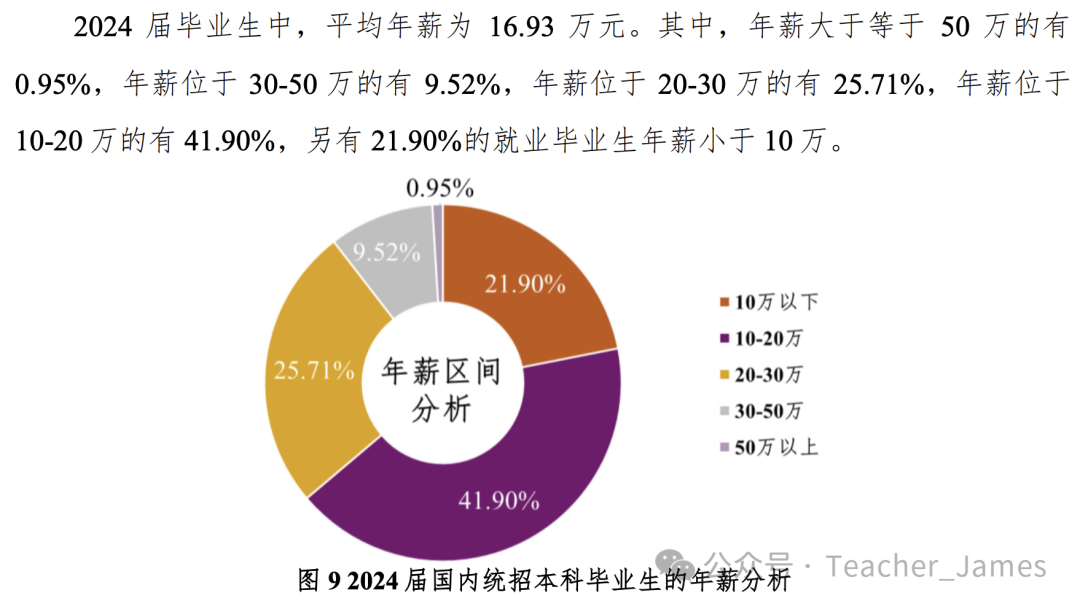

值得注意的是,这其中的香港中文大学、港科技都包含了在深圳和广州的分校,可以说是升学的保底校。港中深那就相当于直升本校。第二集中的三所学校是哥大、南洋理工、新国立。就业毕业生平均薪酬17万元,略高于14万的学费,相当于毕业后3.3年的工资可以抵掉本科4年的学费。

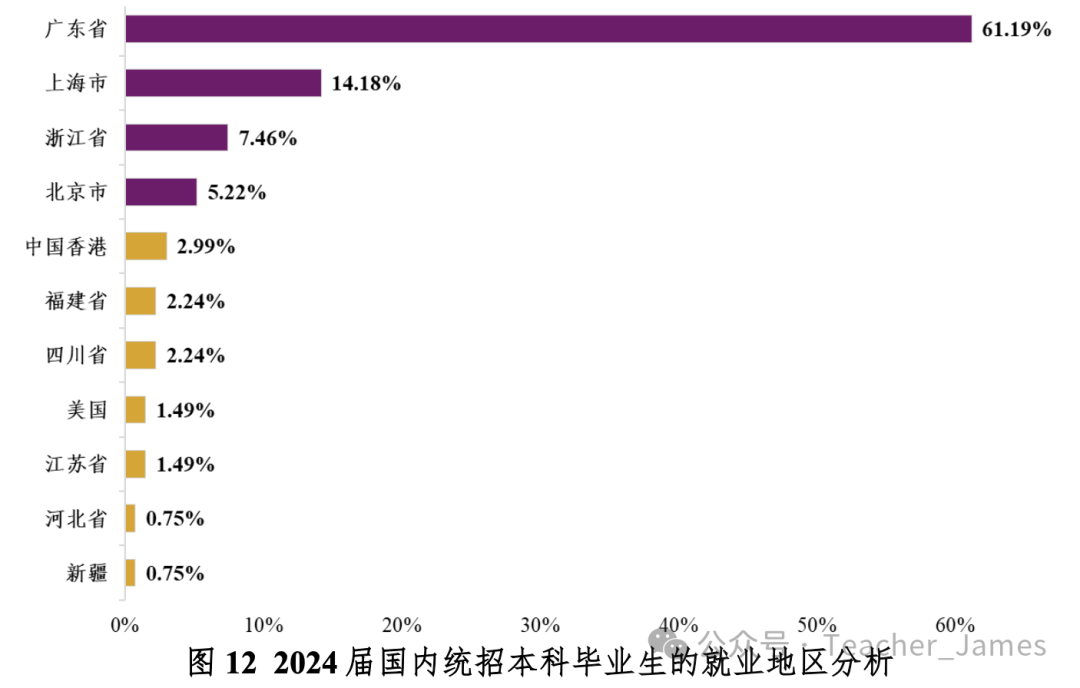

毕业方向中,专业服务和教培占第一,可见也是有一点“文秘学院”的属性。排名第二的是计算机,CS还是比较容易找工作;排第三的实体。就业地区广东本地占6成,上海占14%,3%赴港就业。

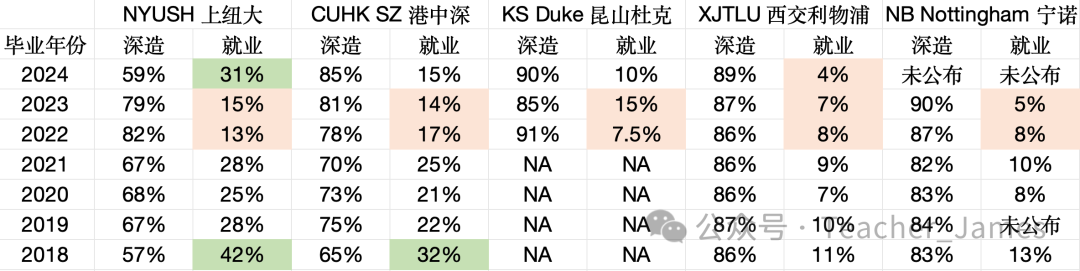

如上所说,整体本科毕业就业的比例为15%。这个数据在五所第一第二梯队的中外合作办学中排名第二。

港中深的本科应届就业率虽然略低于上纽大,但相比昆杜、西浦、宁诺明显拉开一个档次。尽管2024年上纽大强势反弹到30%以上,遥遥领先第二名的港中深,之前的数据都保持一致。关于中外合作办学的就业情况后续会另行分析。

总结港中深在上海地区的知名度可能不如上纽大,之前也未曾向上海生源开放自主招生,但从专业、就业等数据来看,作为一个3倍上纽大规模的学校,实属不易,在大湾区更是一枝独秀。

随着近几年数据累计以及综评自招路径的开放,预计越来越多的上海生源会考虑港中深作为本科的去向。