如果你以为iGEM(国际基因工程机器大赛)只是一场单纯的科研竞赛,拼的是技术、数据和实验成果,那你可能只看到了这场“科研马拉松”的冰山一角。

我们有幸邀请到iGEM联络官与人类实践项目负责人包堉含博士,带大家揭开iGEM中“人类实践”(Human Practices)的神秘面纱——这项被忽视的“隐藏玩法”,或许才是大家科研通关的终极密码。

#1、iGEM的“灵魂内核”

Human Practices究竟是什么?

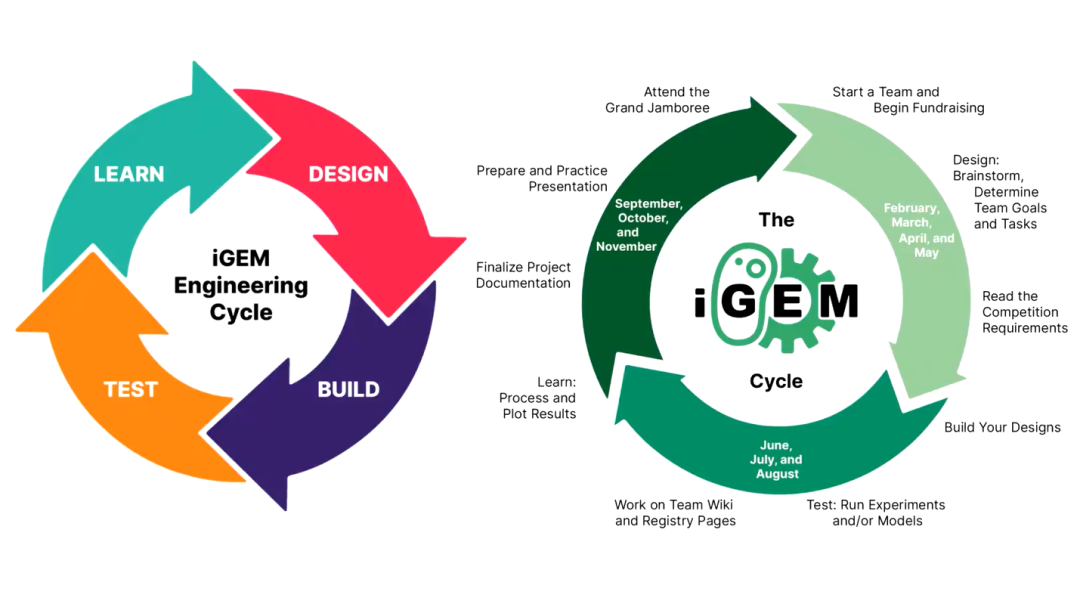

大家也知道合成生物学和iGEM比赛有着特别密切的联系,因为iGEM的比赛的创始人也是合成生物学学科的先驱。在20多年前,他们为了让合成生物学能够更广泛地被大众接受,设计了这么一个比赛,如今iGEM已经成为推广合成生物学一个很大的一个平台。

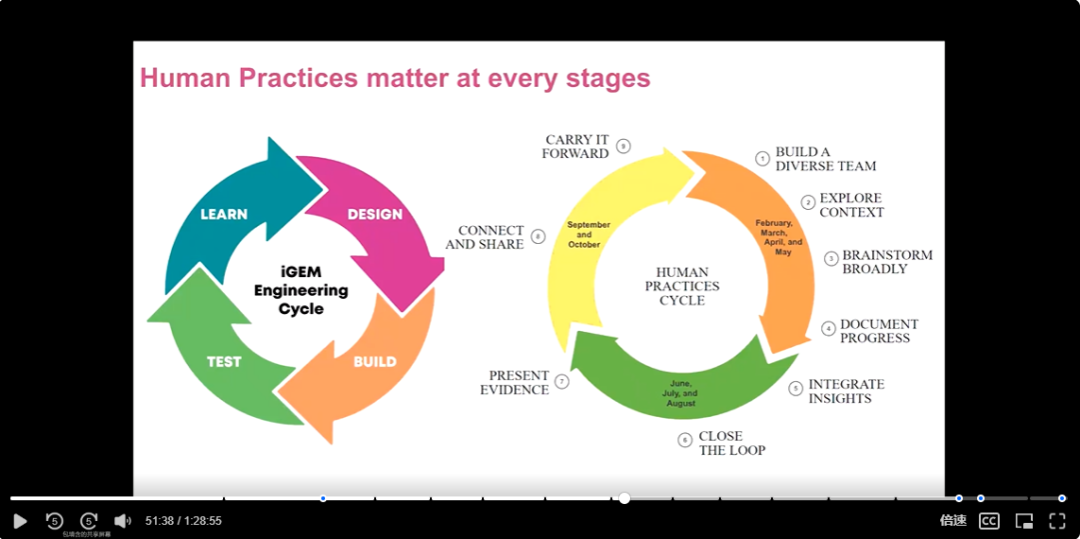

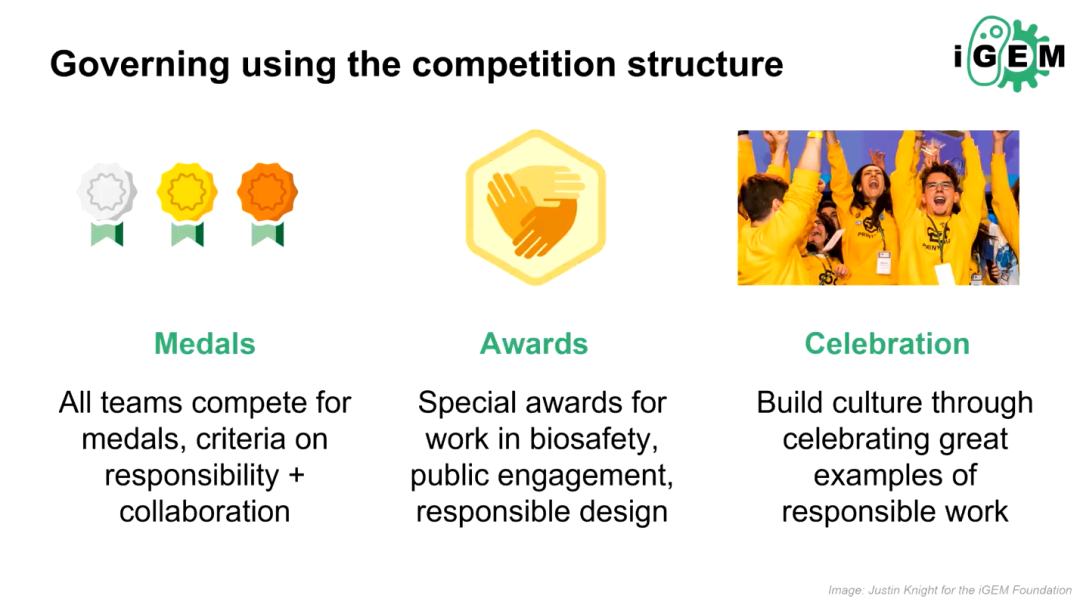

而Human Practices在iGEM中不仅是评奖标准中重要的部分,也是iGEM比赛的核心精神,强调科技创新应当是负责任和安全的,要考虑到科技对社会人类的影响,这也是iGEM和其他比赛或者是其他的学术竞赛很不一样的地方。

Human Practices不是简单的科普,而是科研的“社会责任感”

HP强调的是

科技创新必须负责任:

· 你的项目是否考虑了社会影响?

设计要预见风险:

·你的方案是否评估了潜在负面影响?

迭代优化:

· 从社会反馈中迭代优化项目,形成“反思-改进”的良性循环。

在iGEM比赛中,Human Practices应该贯穿始终,其宗旨就是大家所做的项目应该体现出我们对于社会问题社会需求的思考,而且我们设计的项目也应该要考虑到它可能会带来的负面影响,所以在头脑风暴这个阶段就应该要有 HP。

#2、从“参赛”到“破圈”

iGEM的真正价值

iGEM早已超越了一场比赛的范畴,它是一个连接合成生物学界、最前沿的科学家和国际组织的平台和渠道。在巴黎的Grand Jamboree中,你甚至能直接对话藤校学生、生物公司、国际组织代表,一同探讨生物技术的未来。

在iGEM比赛中,参赛项目是非常多元的,既有生物制造的,也有医疗的,也有基础的科学,甚至还有太空探索。这种多元化的项目,也意味着我们每个项目给社会带来的影响的途径,以及它影响的社会群体会有很大的不同。

所以Human Practices在iGEM当中不是千篇一律的。但遗憾的是,许多团队仍将Human Practices视为“附加题”,以为做几场科普讲座、发几份问卷就万事大吉。事实上,Human Practices的精髓在于:

01、反思性(Be Reflective)

· 项目决策背后的价值观是什么?是否真正回应了社会需求?

· 记录脑暴中的分歧:团队对项目的不同讨论,是否影响了最终设计?

· 问卷设计要精准:避免泛泛而谈,确保问题能真正反馈项目痛点。

02、责任感(Be Responsible)

· 与利益相关方对话:你的研究如何改变社会?是否考虑了伦理风险?

· 避免“形式主义”:科普、访谈、法规收集都需与项目强关联。

03、响应性(Be Responsive)

· 从反馈中迭代:公众意见是否推动了设计优化?是否形成了闭环?

· 逻辑化呈现:在Wiki上展示反思与设计的关联性,而非材料堆砌。

#3从赛场到社会的"未来预演"

从“参赛者”到“破圈者”的必经之路

当AI开始设计蛋白质,当CRISPR治愈遗传病,合成生物学的未来充满可能性。

但iGEM告诉我们:技术的高度需以责任为基座。

Human Practices不是奖项的「加分工具」,而是合成生物学家必修的「社会学学分」。

iGEM不是一场“自嗨式”竞赛,而是一个连接生物技术和社会的平台。Human Practices,正是同学们从“参赛者”到“破圈者”的必经之路。

从“参赛者”到“破圈者”

1、记录每一次讨论、每一份反馈、每一次改进。

2、用反思性、责任感和响应性,让你的项目真正“活”起来。

3、下一届iGEMer,或许你不仅能拿奖,更能改变世界。

真正的创新,始于对世界的敬畏。